IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

Fokusiert/iStock

エルニーニョ現象、ラニーニャ現象は、世界の気象を大きく変える。

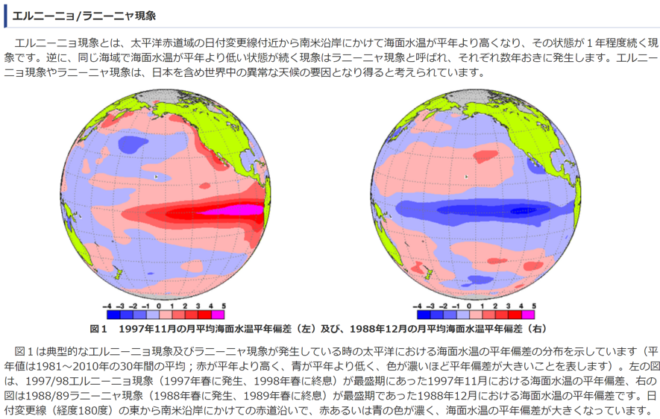

まず気象庁による説明を少し引用しておこう(図1)。

図1 エルニーニョ/ラニーニャ現象

なおエルニーニョについて更に詳しく知りたい方はこの気象庁HPを読んで頂きたい。

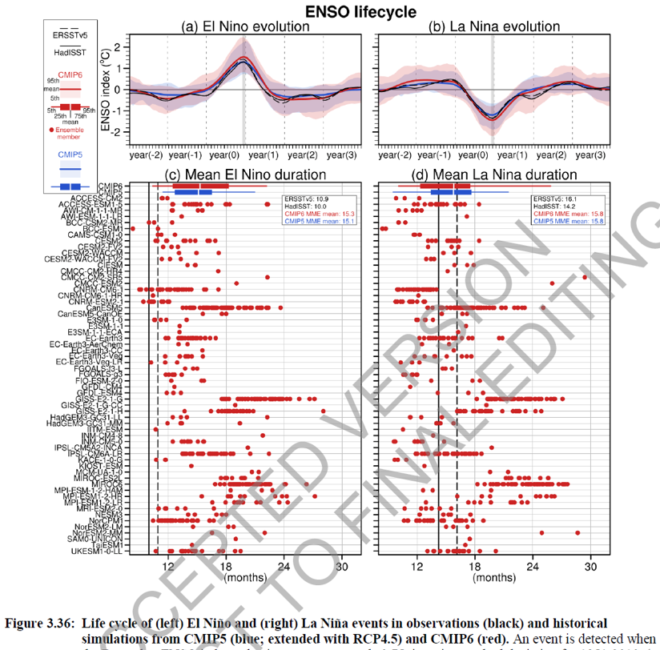

さて、それではIPCC報告の将来予測で多用されている第6世代モデルCMIP6は、どのぐらいこれを再現しているだろうか。

図2はモデル計算結果(赤線)を観測(黒線)と比較したもの。比較対象にしているのは「エルニーニョ指数ENSO」で、図1で赤から青に大きく変化している太平洋の赤道付近の海面水温を指数化したものだ(なお青線は1世代前の第5世代モデルだが説明は割愛する)。期間は1950年から2010年までである。

図2

(a)はエルニーニョが起きた時の、(b)はラニーニャが起きた時の指数の時間変化を示している。どちらも、ピークのタイミングを合わせて表示してある。一見すると、モデルと観測値はよく合っているように見える。けれども、モデルの誤差(赤い影)はずいぶんと大きいことに注意しよう。そこでもっと詳しくみたのが(c)と(d)である。

(c)ではエルニーニョの持続期間が横軸に示してある。縦に並んでいるのがそれぞれ異なる気候モデルで、点が沢山打ってあるのは、その気候モデルによる複数の計算結果である。

(c)の右上に小さく書いてあるように、観測ではエルニーニョの持続期間は10.0か月ないし10.9か月(観測によって誤差がある)であるが、モデルは平均で15.3か月である。のみならず、モデルによってばらつきが大きく、観測値に近い計算結果もあるが、1年半(18か月)とか、それ以上のものも多い。

(d)は(c)と同様なものをラニーニャについて示したもので、こちらは持続期間は平均ではモデルと計算でだいたいあっているけれど、やはりモデルによってずいぶんばらつきがある。

この他にも、エルニーニョ指数は観測では季節変化が大きいが、モデルはそれをあまり再現できていない、といった課題も指摘されている(Figure 3.37、図は省略)。

エルニーニョの発生は、地球規模での気温を上昇させる。また日本にもさまざまな異常気象をもたらす。

「CO2等の排出によって世界の気候が変わり、異常気象が増える」という予測がよく報道されている。だがその予測に使われているモデルは、予測以前の課題として、過去のエルニーニョを数量的によく再現できているとは言いがたいことが分かった。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

次回:「IPCC報告の論点⑮」に続く

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

■

関連記事

-

ニューヨークタイムズとシエナ大学による世論調査(7月5日から7日に実施)で、「いま米国が直面している最も重要な問題は?」との問いに、気候変動と答えたのは僅か1%だった。 上位は経済(20%)、インフレ(15%)、政治の分

-

日本政府はどの省庁も「気候変動のせいで災害が激甚化・頻発化している」と公式文書に描いている。だから対策のために予算ください、という訳だ。 表1を見ると、内閣府、内閣官房、環境省、国土交通省、農林水産省、林野庁とみな「激甚

-

グレタ・トゥーンベリの演説を聞いた人は人類の絶滅が迫っていると思うかもしれないが、幸いなことにそうではない。25日発表されたIPCCの海洋・雪氷圏特別報告書(SROCC)では、従来の気温上昇予測(第5次評価報告書)にもと

-

地震・津波に関わる新安全設計基準について原子力規制委員会の検討チームで論議が進められ、その骨子が発表された。

-

NHK 6月29日公開。再生可能エネルギー(再エネ)の太陽光発電が増え、買い取り費用が膨らんでいることで、私たちの負担がいま急増しています。

-

米国中間選挙がいよいよ来月に迫ってきた。メディアで流れる観測は民主党が下院で過半数を奪還する一方、上院では共和党が過半数を維持するというものだが、世論調査なるものがなかなか当てにならないことは2016年の大統領選で実証済

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。 今週のアップデート 1)非在来型ウランと核燃料サイクル アゴラ研究所、池田信夫氏の論考です。もんじゅは廃炉の方向のようですが核燃料

-

1997年に採択された京都議定書は、主要国の中で日本だけが損をする「敗北」の面があった。2015年の現在の日本では国際制度が年末につくられるために、再び削減数値目標の議論が始まっている。「第一歩」となった協定の成立を振り返り、教訓を探る。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間