オール政府で垂れ流す災害が激甚化・頻発化というフェイクニュース

y-studio/iStock

日本政府はどの省庁も「気候変動のせいで災害が激甚化・頻発化している」と公式文書に描いている。だから対策のために予算ください、という訳だ。

表1を見ると、内閣府、内閣官房、環境省、国土交通省、農林水産省、林野庁とみな「激甚化・頻発化」が起きているとしている。経産省が一見すると無いように見えるが、内閣官房の「GX・・」の中身は大半が経産省だ。

これが問題なのは、「気候変動のせいで災害が激甚化・頻発化している」というのは、全くのフェイクニュースだからである。

台風、大雨などの激甚化・頻発化など起きていないことはこの連載でも何度も書いてきたけれども、今回は、IPCCを引用しよう。

表1 政府の公式文書における「災害の激甚化・頻発化」に関する記述

|

公式文書 |

公開元 | 該当頁・章節 | 抜粋 |

| 地球温暖化対策計画(令和7〈2025〉年2月18日閣議決定/最新版) | 環境省 | p.1-2「はじめに」 | 「…世界の平均気温は工業化前比約1.55 ℃上昇し、異常高温や気象災害等が多発している。我が国でも年平均気温の上昇が世界平均を上回り、真夏日・猛暑日が増加しているほか、大雨や短時間強雨の発生頻度が増加し、高温による農作物の品質低下など様々な影響が既に顕在化している…」 |

| 令和6年版 環境・循環型社会・生物多様性白書(2024年5月31日閣議決定) | 環境省 | 第1部1章1節 | 「…世界の平均気温の上昇は、極端な高温、海洋熱波、大雨の頻度と強度の増加をさらに拡大させ、それに伴う洪水・干ばつ・暴風雨の被害を深刻化させる恐れがある。まさに人類は深刻な環境危機に直面している…」 (環境省) |

| 令和5年版 防災白書(2023年6月 内閣府提出) | 内閣府 | 特集1 第2章 第1節 | 「近年では令和元年東日本台風、令和2年7月豪雨などによる大きな被害が相次いだ。平均気温の上昇や大雨の頻度の増加など、自然災害の激甚化・頻発化が全国各地で現れており、我が国にとって重要な課題である…」 (防災情報提供センター) |

| GX実現に向けた基本方針(GX実行計画)(令和5〈2023〉年2月1日閣議決定) | 内閣官房 | p.1「はじめに」 | 「世界規模で異常気象が発生し、大規模な自然災害が増加するなど、気候変動問題への対応は人類共通の課題となっている…。2030年度温室効果ガス46%削減、2050年カーボンニュートラル達成に向け、国家を挙げて対応する強い決意を表明する…」 |

| 国土交通白書 2022(2022年7月 国会提出) | 国土交通省 | 序章 p.4-5 | 「…近年、異常気象は激甚化・頻発化しており、水害・土砂災害等をもたらす豪雨では雨の強度や頻度が変化している。1日の降水量200 mm以上の日数は1901年以降で有意に増加し、短時間強雨の発生頻度も約1.4倍に増加した…」 |

| 国土強靱化基本計画(変更)(令和5〈2023〉年7月28日閣議決定) | 内閣官房 | p.2, 5 | 「計画見直しに当たり考慮すべき事項として、自然災害の発生頻度や被害の甚大さが増大している現状を踏まえ、事前防災・減災の取組を一層強化する必要がある…」 |

| 令和5年版 農林水産白書(2024年5月30日公表) | 農林水産省 | 第1部6章3節 | 「我が国では、災害が頻発し、災害時の食に備えることが急務となっている…。家庭備蓄の定着に向け、ローリングストックの普及や要配慮者向け備蓄食品の開発を推進する…」 (農林水産省) |

| 令和4年度 森林・林業白書(2023年5月30日公表) | 林野庁 | 第1部 特集3節 | 「近年の気候変動に伴う大雨の激化・頻発化により、山地災害が激甚化するとともに発生形態も変化しつつある。平成29年九州北部豪雨や令和元年東日本台風などでは流木災害や土石流の多発が顕著となった…」 (林野庁) |

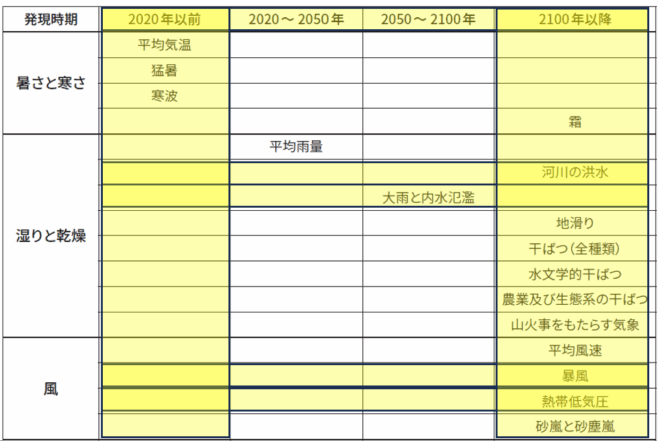

表2は、IPCC第6次評価第1部会(2021年)がまとめた「事象の発現時期」に関する表である。IPCCのTable12.12を、複雑なので抄訳して拙著「データが語る気候変動問題のホントとウソ」に掲載したものをここに転載した。

表2 IPCCがまとめた「事象の発現時期」

「事象の発現時期」とは、人為的な影響による気象の変化つまり「シグナル」が、自然変動による気象の変化つまり「ノイズ」から判別されるようになる時期のことである。

黄色で網ふせをしたところをよく見て欲しい。「大雨と内水氾濫」「河川の洪水」「暴風」「熱帯低気圧(台風のこと)」については、「2020年以前」には発現していない。つまり、大雨、暴風や台風に関しては、人為的な気候変動の影響は無かったか、あるいはあったとしても「誤差の内」に過ぎなかった、ということだ。

そのほとんどが発現するのは「2100年以降」になっている。しかもこれは、ありえないぐらい排出量の高いRCP8.5という排出シナリオに基づいたシミュレーションによるものだ。

政府が大雨や台風が「激甚化・頻発化」といっていることは、このIPCCのまとめと完全に違うことを言っている。

さて暑さについては、「2020年以前」となっていて、IPCCは、人為的な気候変動によって暑くなり、それは自然変動のノイズと区別できるシグナルになっている、としている。

けれども、暑くなったといっても、100年で約1℃である。最高気温34℃の日が、100年かけて35℃になったというだけのことである。災害の激甚化・頻発化というほどのことはない。

イベント・アトリビューション研究といって、「猛暑が30倍になった」、といった話はよく報道されるし、政府の公式文書でも言及される場合が散見されるようになった。だがこのイベント・アトリビューション研究には重大な問題がいくつもある。これについては前掲の拙著に詳しくまとめた。

また過去の統計ではなく、未来についてのシミュレーションでは、災害が激甚化・頻発化するというホラー話は沢山出てくる。けれどもシミュレーションは過去もろくに再現できない代物である。それに、そのようなシミュレーションにおいてすら、気候変動の影響で災害が激甚化するのが「誤差の内」でなくなるのは2100年以降、というのがIPCCの表2での結論である。

政府はフェイクニュースを垂れ流すのを止めるべきだ。

■

関連記事

-

24日、ロシアがついにウクライナに侵攻した。深刻化する欧州エネルギー危機が更に悪化することは確実であろう。とりわけ欧州経済の屋台骨であるドイツは極めて苦しい立場になると思われる。しかしドイツの苦境は自ら蒔いた種であるとも

-

東日本大震災、福島原発事故で、困難に直面している方への心からのお見舞い、また現地で復旧活動にかかわる方々への敬意と感謝を申し上げたい。

-

前回に続いて、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読む。 ■ 「要約」に環境影響についての観測の統計が図表で提示されていないのはおかしい、と指摘したが、唯一あったのはこれだ(図TS.6)。 これは、気候

-

パリ協定は産業革命以降の温度上昇を1.5度~2度以内に抑えることを目的とし、今世紀後半のできるだけ早い時期に世界全体でネットゼロエミッションを目指すとしている。 ところが昨年10月にIPCCの1.5度特別報告書が出され、

-

昨年10月に公開された東京電力社内のテレビ会議の模様を見た。福島第一原発免震重要棟緊急対策室本部と本店非常災害対策室とのやりとりを中心に、時々福島オフサイトセンターを含めたコミュニケーションの様子の所々を、5時間余り分ピックアップして、音声入りの動画を公開したものだ。また、その後11月末にも追加の画像公開がなされている。

-

「2020年までに地球温暖化で甚大な悪影響が起きる」とした不吉な予測は多くなされたが、大外れだらけだった。以下、米国でトランプ政権に仕えたスティーブ・ミロイが集めたランキング(平易な解説はこちら。但し、いずれも英文)から

-

原発再稼働をめぐり政府内で官邸・経済産業省と原子力規制委員会が綱引きを続けている。その間も、原発停止による燃料費の増加支出によって膨大な国富が海外に流出し、北海道は刻々と電力逼迫に追い込まれている。民主党政権は、電力会社をスケープゴートにすることで、発送電分離を通じた「電力全面自由化」に血道を上げるが、これは需要家利益にそぐわない。いまなすべきエネルギー政策の王道――それは「原子力事業の国家管理化」である。

-

エジプトで開催されていたCOP27が終了した。報道を見ると、どれも「途上国を支援する基金が出来た」となっている。 COP27閉幕 “画期的合意” 被害の途上国支援の基金創設へ(NHK) けれども、事の重大さを全く分かって

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間