温室効果ガス排出量の目標達成は困難①

deepblue4you/iStock

田中 雄三

要旨

世界の温室効果ガス(GHG)排出量が顕著に減少する兆しは見えません。

現状、先進国のGHG排出量は世界の約1/3に過ぎず、2050年世界のGHGネットゼロを目指すには、発展途上国のGHG削減が不可欠です。豊かさで先進国と大きな格差がある発展途上国は、今後も経済成長を目指すでしょう。経済成長は電力需要を増加させ、EV車への移行など、消費エネルギーの電力化は電力需要の増加を加速します。

電力需要が増加する発展途上国が、GHG排出量を低減するには、風力発電や太陽光発電の導入拡大が必要になります。天候により出力変動する風力発電等を導入するには、バックアップ設備が不可欠です。

しかし、経済成長を目指す発展途上国には、風力発電等とバックアップ設備の二重投資する余力はないと考えます。結局、発展途上国は電力需要の増加に火力発電の新設で対応し、可能な範囲で風力発電等を導入することになり、2050年GHGネットゼロには到底及ばないでしょう。

発展途上国には、発展途上国に適した温暖化対策が必要です。難しい問題ですが、本稿最後に対応策を例示します(全5回)。

はじめに:現状

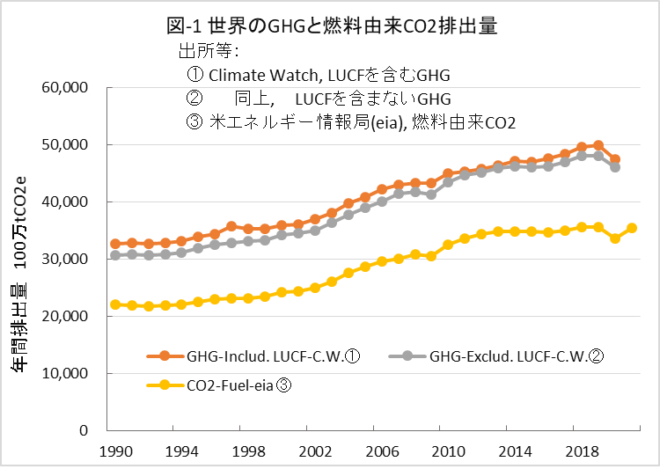

図1に、世界のGHGとCO2の排出量推移を示しました。GHGはClimate Watchのデータで、LUCF(土地利用変化と林業)を考慮した排出量と考慮しない値を示しました。CO2は米国エネルギー情報局(以下eiaと略)のデータです。

2009年コペンハーゲンCOP15で、気温上昇2℃以内の目標、2050年までに世界全体の排出量50%減、先進国全体で80%減を目指す合意に「留意する」ことを決定し、2015年COP21では、世界の平均気温上昇を2℃未満に抑え、1.5℃未満を目指すパリ協定が採択されました。

しかし、図1からは世界のGHG排出量の顕著な減少の兆しは見られません。2009年の僅かな減少はリーマン・ショック、2020年は新型コロナによる経済活動の低下によるものです。CO2データからは、2021年には排出量が戻っていることが分かります。

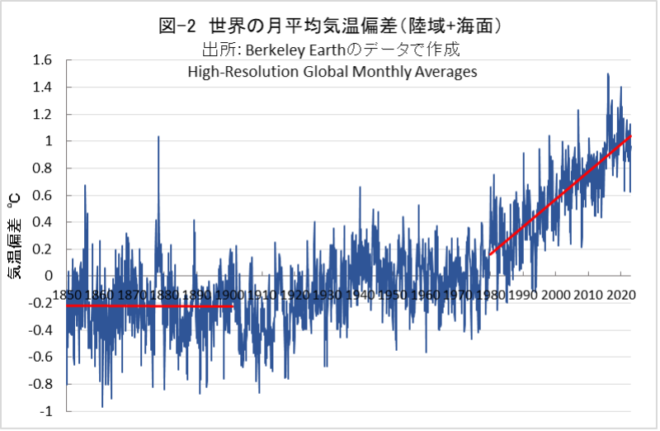

図2は、米国Berkeley Earthが公表している世界の月次平均気温データ(陸域+海洋)をグラフ化し、1850~1900年と1980~2022年の両区間の線形近似を赤色直線で併記したものです。

1850年に比べ、現状2022年の平均気温は1.2℃前後上昇していることが分かります。このまま進めば、2030年代には1.5℃を超えることは確実です。専門家の多くは、1.5℃未満の気温上昇に抑えることは無理と考えているようですが、達成不可能な目標を堅持することが、気候変動対策としてプラスかマイナスかについては意見が分かれるようです。

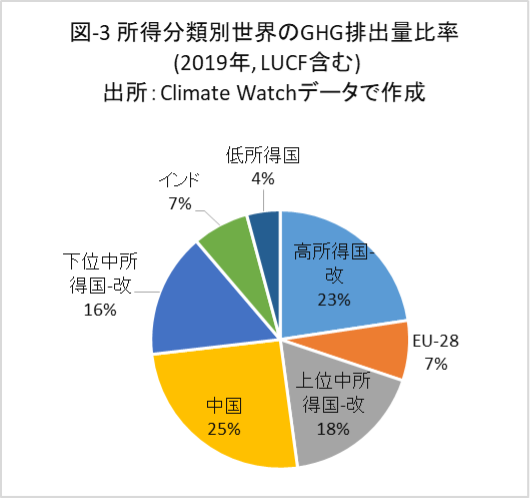

世界百数十カ国がカーボンニュートラルを表明していると報じられています。GHGネットゼロは極めて困難な課題ですが、先進国の多くは2050年ネットゼロを表明し、発展途上国でGHG排出量の多い中国、ロシア、インドネシアは2060年、インドは2070年ネットゼロを表明しています。

図3について詳しくは後述しますが、先進国の現状のGHG排出量は世界の約1/3に過ぎず、中国とインドの合計が1/3、その他発展途上国が1/3を占めています。温暖化は地球全体の問題ですから、自国だけや先進国だけがGHGネットゼロを達成しても問題は解決しません。

先進国は経済成長を犠牲に、GHGネットゼロを達成できるかもしれません。一方、豊かさで先進国と大きな格差がある発展途上国が、経済成長しつつどこまでGHGを削減できるかが問題です。

本稿は、発展途上国によるGHG排出削減の難しさをデータで示しました。それではどうすべきか難しい問題ですが、最後に筆者の考えを例示しました。

(次回:「温室効果ガス排出量の目標達成は困難②」につづく)

■

田中 雄三

早稲田大学機械工学科、修士。1970年に鉄鋼会社に入社、エンジニアリング部門で、主にエネルギー分野での設計業務、技術開発に従事。本稿に関連し、筆者ウェブページと、アマゾンkindle版「常識的に考える日本の温暖化防止の長期戦略」もご参照下さい。

関連記事

-

東京電力福島第一原子力発電所の1号機から4号機においては東日本大震災により、①外部電源および非常用電源が全て失われたこと、②炉心の燃料の冷却および除熱ができなくなったことが大きな要因となり、燃料が損傷し、その結果として放射性物質が外部に放出され、周辺に甚大な影響を与える事態に至った。

-

高速増殖炉もんじゅ(福井県敦賀市) 政府は、高速増殖炉(FBR)「もんじゅ」を廃炉にする方針を明らかにした。これはGEPR(記事「「もんじゅ」は研究開発施設として出直せ」)でもかねてから提言した通りで、これ以外の道はなか

-

台湾有事となると、在韓米軍が台湾支援をして、それが中国による攻撃対象になるかもしれない。この「台湾有事は韓国有事」ということが指摘されるようになった。 これは単なる軍事的な問題ではなく、シーレーンの問題でもある。 実際の

-

都知事選では、原発を争点にすべきではないとの批判がある。まさにそうだ。都知事がエネルギー政策全体に責任を持てないし、立地自治体の首長でもないから、電力会社との安全協定上の意見も言えない。東電の株主だと言っても、原発は他の電力会社もやっている。

-

本年1月11日、外電で「トランプ大統領がパリ協定復帰の可能性を示唆した」との報道が流れた。例えばBBCは”Trump says US ‘could conceivably’ rejoin Pari

-

田中 雄三 国際エネルギー機関(IEA)が公表した、世界のCO2排出量を実質ゼロとするIEAロードマップ(以下IEA-NZEと略)は高い関心を集めています。しかし、必要なのは世界のロードマップではなく、日本のロードマップ

-

日本政府はGX(グリーントランスフォーメーション)を推進している。GXの核になるのは温室効果ガスの削減、なかでもゼロカーボンないしはカーボンニュートラル(ネットゼロ)がその中心課題として認識されてきた。 ネットゼロ/カー

-

米国トランプ政権は4月8日、「美しいクリーンな石炭産業の再活性化」というタイトルの大統領令を発し、石炭を国家安全保障と経済成長の柱に据え、その推進を阻害する連邦規制を見直すこと、国有地での鉱区の拡大、輸出の促進などを包括

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間