CO2を規制したがる米国エリートと反発する庶民の分断

baileystock/iStock

米国ラムスセン社が実施したアンケート調査が面白い。

一言で結果を言えば、米国ではエリートはCO2の規制をしたがるが、庶民はそれに反発している、というものだ。

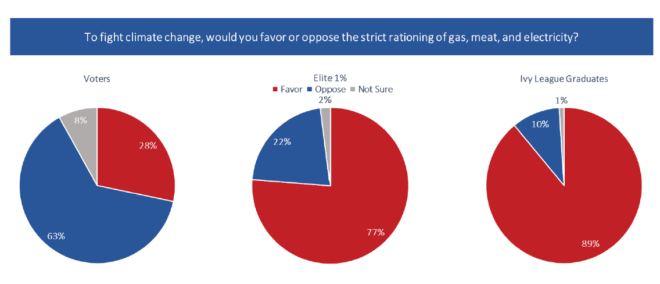

調査は①一般有権者(Voters)、②1%のエリート、③アイビーリーグ、の3つの区分で行われた。こういう区分の調査はたぶん史上初であり、そのおかげで面白い調査になっている。

ここで1%のエリートとは、大学院を卒業しており、年収15万ドル以上で、人口密度の高い都市部にすむ(人口1平方マイルあたり1万人以上)人々のことである。

そしてアイビーリーグとは、その1%のエリートのうち米国の名門大学であるアイビーリーグの卒業生である。エリート中のエリートという訳だ。

調査結果は多岐にわたるが、3つだけ紹介しよう。

1. 気候変動対策のために、ガソリン、肉、電気を厳格に配給にするべきか?

一般有権者は63%が反対。しかしなんと、エリートは77%が賛成、アイビーリーグに至っては89%が賛成!

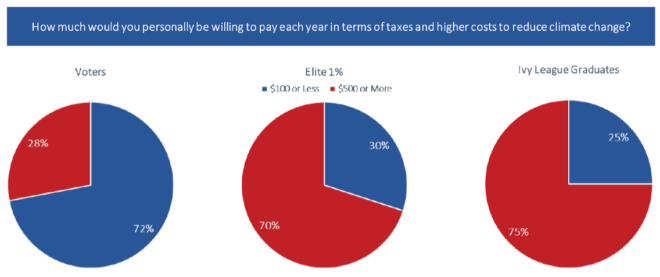

2.気候変動対策のために、年間何ドル払うか?

一般有権者は72%が100ドル以下。エリートは70%が500ドル以上!

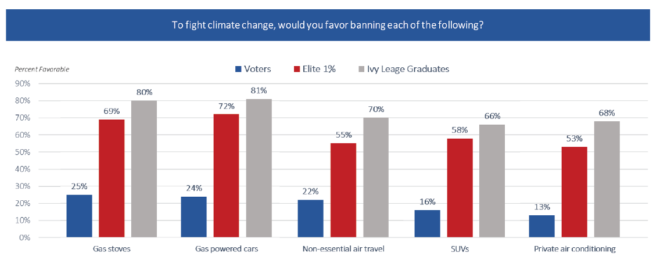

3.気候変動対策として、禁止すべきものは?

ガスコンロ、ガソリン自動車、重要でない飛行機旅行、SUV、エアコンを禁止すべきだと答えたのは、一般有権者だといずれも13%から25%だと少数派だが、なんとエリートは53%から72%が禁止すべきだとしている。アイビーリーグはもっと多く、66%から81%が禁止すべきとしている!

ちなみにこのエリートのうち、エリート層の73%が民主党、14%が共和党だということだ。このこともあって、バイデン政権の支持率はエリートでは84%と高くなっているだが一般有権者の支持率は44%だ。

■

以上見てきたエリートと一般有権者の分断を、ラムスセンは「グランドキャニオン級」と表現している。まったくこの意見の隔たりには驚くばかりだ。

だがそれ以上に私が驚いたのは、自由の国アメリカのエリート層が、じつはCO2規制が大好きだということだ。もっとも、そう言いつつ、かれらはプライベートジェットで飛び回りプール付きの邸宅に住んで美食に明け暮れているのだと思うが。。

ケリー気候変動特使のように、米国を代表して日本にお説教するのは、たいていはこのエリートたちだから、日本人にとっては迷惑な話である。

日本で同じような調査をやったらどうなるのだろうか? 日本はエリートも庶民も一緒のような気もするが。。。

ひょっとすると気候変動に熱心なのは偏差値秀才だけなのかもしれない。

■

関連記事

-

新しいエネルギー基本計画が決まり、まもなく閣議決定される。「再生可能エネルギーを主力電源にする」といいながら再エネ22~24%、原子力20~22%という今のエネルギーミックスを維持したことに批判が集まっているが、問題はそ

-

本年1月に発表された「2030年に向けたエネルギー気候変動政策パッケージ案パッケージ案」について考えるには、昨年3月に発表された「2030年のエネルギー・気候変動政策に関するグリーンペーパー」まで遡る必要がある。これは2030年に向けたパッケージの方向性を決めるためのコンサルテーションペーパーであるが、そこで提起された問題に欧州の抱えるジレンマがすでに反映されているからである。

-

マンハッタン研究所のマーク・ミルズが「すべての人に電気自動車を? 不可能な夢」というタイトル(原題:Electric Vehicles for Everyone? The Impossible Dream)を発表した。い

-

政府は、7月から9月までの3カ月間という長期にわたり、企業や家庭に大幅な節電を求める電力需要対策を決定しました。大飯原子力発電所3、4号機の再稼働が認められないがゆえに過酷な状況に追い込まれる関西電力では、2010年夏のピーク時に比べて15%もの節電を強いられることになります。電力使用制限令の発令は回避されたものの、関西地域の企業活動や市民生活、消費に大きなマイナス要因です。ただでさえ弱っている関西経済をさらに痛めつけることになりかねません。

-

東京都の令和7年度予算の審議が始まった。 「世界のモデルとなる脱炭素都市」には3000億円もの予算が計上されている。 内容は、太陽光パネル、住宅断熱、電気自動車、水素供給などなど、補助金のオンパレードだ。 どれもこれも、

-

日本は2050年ネット・ゼロに向けて基準年(2013年)から直線的にCO2が減っている。日本政府はこのことを「着実に削減を進めている」と評価しており、環境大臣は直線に乗っていることを「オン・トラック」と発言している(図1

-

10月最終週に「朝まで生テレビ」に出た(その日は直前収録だったが)。原発政策がそのテーマだったが、自分の印象では、そのほとんどの時間が東京電力の法的整理論に関する議論に費やされたような気がする。出演者の方々のほとんどが法的整理に賛成で、私一人が消極的意見を述べ、周りから集中砲火を浴びた。

-

欧州委員会は1月1日、持続可能な経済活動を分類する制度である「EUタクソノミー」に合致する企業活動を示す補完的な委任規則について、原子力や天然ガスを含める方向で検討を開始したと発表した。 EUタクソノミーは、EUが掲げる

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間