チャーミー大島堅一先生の「原発再稼働は高くつく」から見える蹉跌

yipengge/iStock

チャーミー大島先生との巡り会い

大島教授に最初にお会いしたのは、彼が立命館大学教授になって数年、岩波の〝赤本〟『原発のコスト』をもって華々しく論壇に登壇した直後の頃だった。原発の反対・推進が相まみえるパネル討論会でのことだった(第3回基本問題委員会自主的分科会(南相馬)、2012年2月19日)。

大島堅一教授(2012年頃)

©️内閣官房

最初の印象は「なんてチャーミングな人なんだ!」である。いつもにこやかで優しい目がキラキラ光り万人を惹きつけ敵を作らない雰囲気を醸し出している。まさに〝チャーミー(charmy)大島〟である。しかも、彼の講演は言葉を選びつつ整然としなおかつ自信に満ちている。話の間の取り方が絶妙で説得力があるように見えてしまうのである・・・。

なおこの基本問題委員会は、当時超党派の国会議員で構成された『原発ゼロ・再エネ100の会(共同代表:河野太郎)』が後押ししていた。

またさらにそのバックボーンとなる有識者には、反プルトニウムシンジケートの頭目であるフランク・フォン・ヒッペル(プリンストン大教授)、トーマス・コーベリエル(自然エネルギー財団理事長)、黒川清、鈴木達治郎などの諸氏をはじめとして反原発の獅子が錚々として名を連ねている。

チャーミー大島先生はその後龍谷大学に転籍したが、2018年から反原発運動の急先鋒である原子力市民委員会の座長に就任している。名実ともに反原発のイコンでありアイドルである。

チャーミー大島先生の主張は昔も今も変わらない。そのキモは、原発のコストが安いというのは流言蜚語の類であり、そもそも原発は経済的に成り立たない——である。

あれれーっ、これって割ったらアカンやんか!?

大島教授が世に出た際の手法は、電力会社の有価証券報告書の記載データに基づいて発電コストを推定するというものであった。それは一部にもてはやされたが、そこには“原発の発電コストは安くない”——何が何でもそうしなくてはならないという、私からすれば、やや無理筋の意図が明らかだった。

さて、今次『あれれっ!?』と思う記事がSNSから目に飛び込んできた。なぜあれれっと思ったかといえば、これ全く意味合いの違うものを並べて比較して、それらを割った数字を根拠にもっともらしい結論を装っているやんか!こんなんを割って云々するなんてアカンやないかいな!!詭弁を弄する偽装やないかぁ〜・・・。

ことの発端は、Xにもポストされた河北新報の記事である。

https://twitter.com/kahoku_shimpo/status/1751350947467719082

この記事の主張はわかりやすい。東北電力が女川2号機の再稼働準備中だが、大島教授の分析によれば仮に再稼働しても一向にコスト低減には役立たないばかりかむしろ負担増だというものだ。

これは衝撃的だ——というかオカシイ。私たちの3.11以降の12年で得た常識は次の3点である。

- 本来原発が受け持っていた発電は今火力発電が肩代わりしている

- 原発の発電コストは火力の発電コストよりも安い

- 原発の再稼働が進めば電気料金は安くなる

事実、原発再稼働が順調に進んだ九州電力や関西電力の管内では、家庭用電気料金が他所に比べてかなり安いという実績を見てきている。九電の安い電気が台湾の大手半導体メーカーTSMCの新規工場の熊本への誘致を呼び込み、熊本県菊陽町は雇用が俄然促進、経済波及効果は抜群で今や半導体バブルの勢いだ。

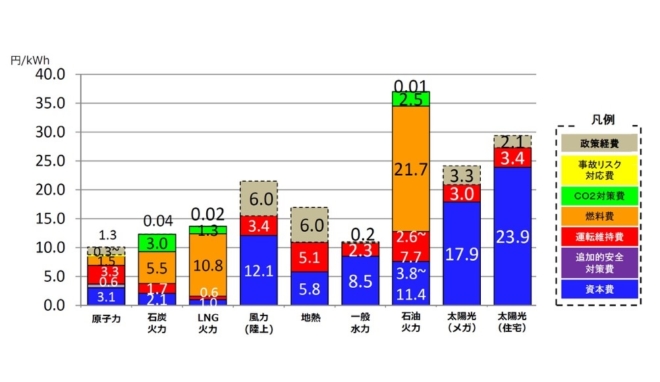

下図を見ていただきたい。政府の発電コストの検証結果によれば、1kWhあたりの原発の発電コストは約10円、石炭火力が約12円、天然ガス火力は約14円である。

発電方式ごとの発電コストの比較(経産省エネ庁)

原発再稼働はやっぱり家計にやさしい

さて、記事のポイントを4点にまとめる。

- 東北電力の(A)原発関連による電気調達費用(含む維持管理コスト)は年間1,617億円に上ることが、龍谷大の大島堅一教授(環境経済学)の分析で分かった。

- 今年5月以降に予定する女川原発2号機の再稼働で、同社が主張する(B)料金原価の引き下げ効果は年間372億円である。

- (A)は(B)の約4倍に相当する。これを標準家庭(使用電力量月260kWh)で試算すると、再稼働による料金引き下げ効果は月額140円の一方、原発を維持することによる費用は月額611円となる。

- 消費者庁の電気料金アドバイザーも務める大島氏は「月140円安くなるために、611円を支払うことが不合理なのは明らかだ」と語った。

上記のうち、1と2はいずれも事実であるので問題ない。

問題なのは3である。なぜか?

まず(A)の内訳は、女川にある1号機から3号機の年間の全運営費(1,352億円)と他社から買い入れている原発電気の年間支払い費用(265億円)の合計である。つまりこれは、東北電力の原発電気の総原価そのものである。

一方、(B)は原発の2号機を再稼働すれば、そのぶん火力発電を動かさなくて済むのでコストが浮く。つまり石炭や天然ガスを燃やす量が減る(炊き減らし)で年間811億円が浮く。その一方で、2号機を再稼働するコストが年間439億円かかる。よってその差額は、811− 439=372(億円/年)なのである。したがってこの375億円は総原価に対する〝真水の〟低減額なのだ。

それに輪をかけて、4でこの二つの額を比較して割って約4倍といい、「月140円安くなるために、611円を支払うことが不合理なのは明らかだ」は明らかな大間違いなのである。単純に「月140円安くなる」であって不合理どころか家計にやさしいのである。

わかりやすい主張ではあるが、論理ははちゃめちゃでどうひっくり返して見ても破綻している。つまりこのわかりやすい主張は詭弁に支えられている。

「消費者庁の電気料金アドバイザー」という政府のお墨付き肩書きを持っているセンセーが、このような完全なミスリードを誘導する詭弁を弄するとは——これはもう日頃から電気料金の高騰に喘ぐ一般消費者の敵というほかない。

大学教授の蹉跌

なにが問題かといえば、まずチャーミー大島先生自体がれっきとした大学教授であり、権威ある岩波書店からも著作が出版されている。しかも、大島先生のバックには国内外の大物学者や著名有識者が名を連ねている。威力抜群なのである。

そういう先生が堂々と詭弁を弄してはアカンでしょう。

エライ先生がおっしゃることは鵜呑みにされやすい。ましてや歴史と実績がある真っ当な新聞として世間にしられる報道媒体が、その詭弁を紙面に展開しSNSを通じて世間に拡散するとは・・・。

あの純朴で誠実そうに見えた大島先生の今回の所作は俄かには信じられなかった。私はふと思うのである。なぜこうなったのか?

考えられるケースは2つあると思う。

ひとつは① 単純な誤謬—コストの数字が表している内訳の勘違いしている、あるいは、② 性質の違うものをあえて比較して割って出た数字を基に為にする言説を創作したのか・・・。

どちらにしても、学生をはじめ人々にものごとの仕組みや道理を教授する立場としては、いささか資質に欠けるとも言わざるを得ないと思うのである。

最初にお出会いした頃から12年。この間反原子力市民委員会の座長はじめ数々の重責を背負って来られたチャーミー大島先生。

ローカルには日本政府はGX推進の喧騒のなか積極的原発推進に舵を切り、グローバルにはCOP28で2050年までに世界の原子力発電容量を3倍にする宣言がなされ日本を含む22カ国が署名した。最近の大島先生のキャッチフレーズは〝岸田GXは原発救済〟だとか。

どこか追い込まれているのだろうか? さもなくば、このような粗略な謬説をもって人心を惑わすこともなかろうに——蹉跌をきたすことのないよう祈るばかりだ。

関連記事

-

古野真 350.org Japan代表 石炭発電プラント(カナダ、Wikipediaより) (GEPR編集部より) 投稿原稿を掲載します。GEPRは、石炭火力の使用増加は環境配慮をすればやむを得ないという立場の意見を紹介

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

前回に続いてルパート・ダーウオールらによる国際エネルギー機関(IEA)の脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)批判の論文からの紹介。 A Critical Assessment of the IE

-

今年11月にパリで開かれるCOP21(第21回国連気候変動枠組条約締結国会議)では、各国が気候変動についての対策とCO2の削減目標を出すことになっている。日本もそれに向けて、5月までにはエネルギーミックスを決めることになっているが、あいかわらず「原子力を何%にするか」という問題に論議が集中している。

-

政府は2030年までに温室効果ガスを2013年比で26%削減するという目標を決め、安倍首相は6月のG7サミットでこれを発表する予定だが、およそ実現可能とは思われない。結果的には、排出権の購入で莫大な国民負担をもたらした京都議定書の失敗を繰り返すおそれが強い。

-

政府は「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、「2030年CO2排出46%削減」という目標を決めましたが、それにはたくさんお金がかかります。なぜこんな目標を決めたんでしょうか。 Q1. カーボンニュートラルって何です

-

今年も3・11がやってきた。アゴラでは8年前から原発をめぐる動きを追跡してきたが、予想できたことと意外だったことがある。予想できたのは、福島第一原発事故の被害が実際よりはるかに大きく報道され、人々がパニックに陥ることだ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間