日本のエネルギー政策の根幹に巣食う悪魔の証明

敦賀原子力発電所2号機

7月26日、原子力規制庁は福井県に設置されている敦賀原子力発電所2号機((株)日本原子力発電、以下原電)に関して、原子力発電所の規制基準に適合しているとは認められないとする結論を審査会合でまとめた。

原子炉建屋の真下を走る破砕帯(断層を含む)が将来動く可能性を否定することは困難だとした。つまり、規制基準に不適合とした。

約12年かけての判断であるが、こうなることは最初から分かっていたと言い切ってよい。

なぜか? それは当初から規制当局は原電に「悪魔の証明」を強いていたからである——しかも露骨にイヤラシく。

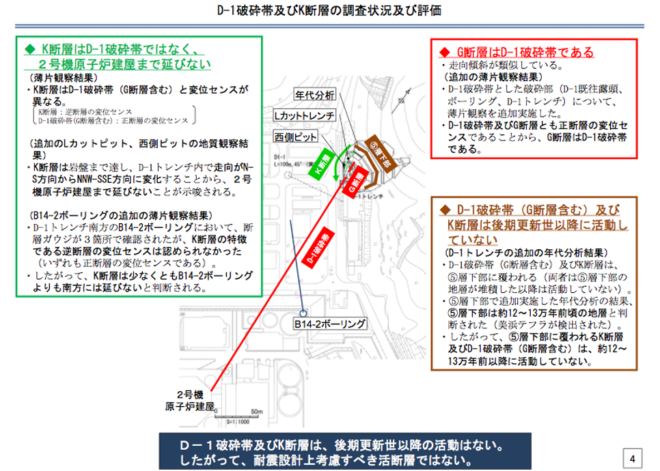

D-1破砕帯およびK断層の活動性を否定する原電の資料(部分)

否定の論理は3段階

K断層はD-1破砕帯ではなく2号機原子炉建屋まで延びない

G断層はD-1破砕帯である

D-1破砕帯(G断層を含む)及びK断層は後期更新世以降に活動していない

悪魔の証明ー田中ドクトリン

悪魔の証明とは、〝ないこと〟を証明することであり、それはもともと不可能なのである。

たとえば、“ネッシー(ネス湖の恐竜)はいる”ことを証明するには実際にネッシーを発見すればそれで良い。ところが、“ネッシーはいない”ことを証明することは不可能である。どんなに探しても見つからないという証言に対して、探し方が悪いせいだと反論されればぐうの音も出ない—つまりいないことの証明はできないのである。

この敦賀2号機でいえば、その下を走る〝破砕帯が断層ではないこと〟および〝その破砕帯が断層とされたあかつきには近くの活断層の影響のもとに再び活断層として影響を及ぼさないこと〟を日本原電側はデータと論法でもって規制庁に証明しなければならない。

しかし、これは規制側が「可能性を否定することは困難だ」と持ち出す限り、果てしない論争の繰り返しになることは見え透いている。

私は、この問題が新聞紙上やニュースなどで社会問題化した2013年当時、敦賀の破砕帯現場を3回訪れた。

〝ないこと〟を証明するために山が大規模に削られ、そこかしこにトレンチ(細長い溝)が縦横に掘られていた。事業者が気の毒に思えると同時に、これは規制ハラスメントではないのかと感じた。

2013年8月に私は、論壇誌に「『悪魔の証明』を迫る規制委員会」(WiLL誌、2013年8月号)を著してこの問題の深層を説いた。原子力規制委員会および原子力規制庁は独立性の高い組織として発足したが、敦賀原発の現場やこの問題に関連する規制側と事業者のやり取りを見て、規制側はもっと真摯に事業者や立地自治体との対話を行うべきだと感じた。それをしないとりわけ規制委の姿勢は「独立」ではなく、「独善」であると断じた。

当時すでに規制委は日本原子力発電の敦賀原発2号機の下を走る地層を活断層の恐れがあると認定していた。それを否定する原電と真っ向から対立するが、原電側の反論をまともに聞こうとしない姿勢は問題だと感じたのである。

当時の規制委員長は田中俊一氏だったが、氏は根っからの確信的反原発人物である。田中氏の基本思想(田中ドクトリン)は新生なった原子力規制体制の下で“審査不適合第一号”の烙印を押すことである。つまり新規制体制へ人身御供(生贄)を捧げることである。その生贄として敦賀原子力発電所2号機が目をつけられたのである。

そうすることによって、規制委はなお一層神性を増しやおら独裁的権威を高めていくのである。

なぜ敦賀2号機が人身御供になるのかーーそれは日本原子力発電こそが正力松太郎体制(1957年)のもとで日本の商用原子力発電所を最初につくった本家本元だからである。日本の発電用原子炉の息の根をとめる象徴ともいえる。ちなみに正力体制に真っ向から反対した人物がいた。時の経済企画庁長官・河野一郎氏、河野太郎氏の祖父である。

どうする原電?

道は二つしかない。

ひとつは行政訴訟、残るは再申請。

現実的には後者しかない。

原電と規制当局のせめぎ合いはいわば消耗戦である。人とかねが尽きたら終わる他ない。あるいはやる気が失せたらおしまいである。

原電の村松衛社長は、26日の規制庁の判断に対して「追加調査を行う。敦賀2号機の廃炉は考えていない」と公言した。その意気やよし。

日本のGXに向けたエネルギー政策の根幹として原子力発電の活用に舵を切った政治が、政府方針に真っ向から逆行するこの規制当局の在り方にメスを入れないのは怠慢というほかない。

関連記事

-

パリ気候協定への2035年の数値目標の提出期限は2月10日だったのだが、ほとんどの国が間に合っていない。期限に間に合った先進国は、米国、スイス、英国、ニュージーランドの4か国だけ。ただしこの米国は、バイデン政権が約束した

-

割高な太陽光発電等を買い取るために、日本の電気料金には「再生可能エネルギー賦課金」が上乗せされて徴収されている(図)。 この金額は年々増え続け、世帯あたりで年間1万円に達した注1)。 これでも結構大きいが、じつは、氷山の

-

政府は今年6月にグリーン成長戦略を発表した。ここでは「環境と経済の好循環」を掲げ、その手段としてカーボンプライシング(炭素税)をあげているが、本書も指摘するようにこのメッセージは矛盾している。温暖化対策で成長できるなら、

-

ブルームバーグ 2月3日記事。福島の原発事故後に安全基準が世界的に強化されたことで原発の建設期間が長期化し、建設の費用が増加している。

-

日本の化石燃料輸入金額が2023年度には26兆円に上った(図1)。これによって「国富が流出しているので化石燃料輸入を減らすべきだ、そのために太陽光発電や風力発電の導入が必要だ」、という意見を散見するようになった。 だがこ

-

私は翻訳を仕事にしている主婦だ。そうした「普通の人」がはじめた取り組み「福島おうえん勉強会・ふくしまの話を聞こう」第一回、第二回を紹介したい。

-

電気代が高騰している。この理由は3つある。 反原発、再エネ推進、脱炭素だ。 【理由1】原子力の停止 原子力発電を運転すれば電気代は下がる。図1と表1は、原子力比率(=供給される全電力に占める原子力発電の割合)と家庭用電気

-

GEPRフェロー 諸葛宗男 今、本州最北端の青森県六ケ所村に分離プルトニウム[注1] が3.6トン貯蔵されている。日本全体の約3分の1だ。再処理工場が稼働すれば分離プルトニウムが毎年約8トン生産される。それらは一体どのよ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間