2024年は企業の脱炭素宣言の終わりの始まり

andreusK/iStock

ついに出始めました。ニュージーランド航空が2030年のCO2削減目標を撤回したそうです。

ニュージーランド航空、航空機納入の遅れを理由に2030年の炭素排出削減目標を撤回

大手航空会社として初めて気候変動対策を撤回したが、同社は2050年までに業界全体で排出量を実質ゼロにするという目標に取り組んでおり、新たな短期目標の策定に取り組んでいると述べた。

ニュージーランド航空は2022年、国連が支援する企業気候変動対策団体「科学的根拠に基づく目標イニシアチブ(SBTi)」が検証した方法論に基づき、2030年までに2019年比で排出原単位を28.9%削減すると発表した。

グレッグ・フォラン最高経営責任者(CEO)は、納入の遅れにより2030年の目標達成が危ぶまれることがここ数週間で明らかになったとし、同社はSBTiネットワークから直ちに撤退すると述べた。

ロイターの英字ニュースで見つけたものですが、Googleのニュース検索では日本語の報道が見当たりません(図1)。相変わらず、日本の大手メディアは脱炭素に対してネガティブなニュースを報じないようです。日本企業の意思決定に偏りが生じてしまうのも仕方がありません。

図1.Googleのニュース検索結果(アクセス日:2024年8月24日)

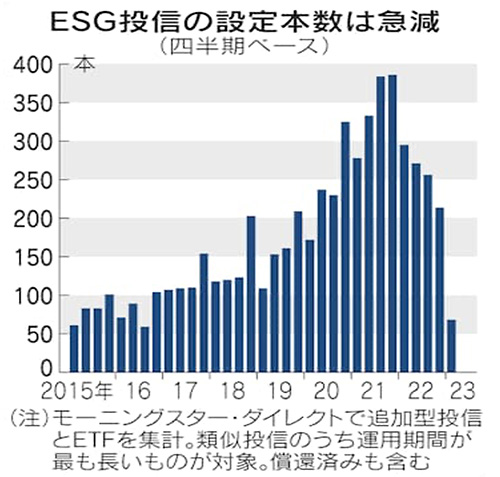

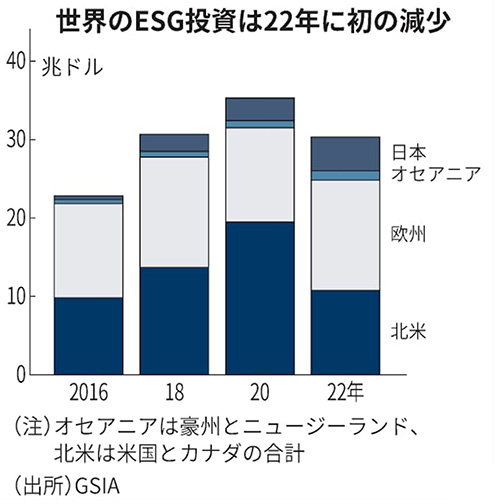

さて、筆者は以前からアゴラ上でESGバブルがピークアウトしており元のブームには戻らないことを繰り返し指摘してきました。

ESG投資の本数(図2)も市場規模(図3)も2021年がピークで、以降は急減しています。

図2.ESG投信の設定本数

出典:2023年3月20日付日本経済新聞

図3.ESG投資の規模

出典:2023年11月29日付日本経済新聞

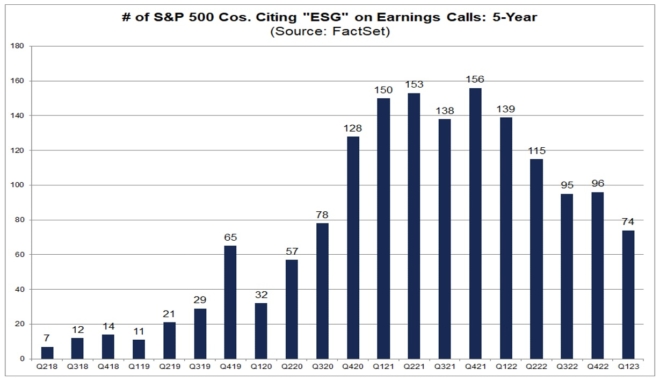

ちょっと面白いデータですが、決算説明会で投資家に対して「ESG」という言葉を使う企業も減っているそうです(図4)。これなんかもっと日本語で報じてほしいものです。

図4.決算説明会で「ESG」という言葉を用いたS&P500企業の数

出典:FACTSET

ESGバブルがはじけたことを受けて、本稿の冒頭で示したニュージーランド航空のように企業個社の脱炭素戦略も見直しの動きが活発化することは容易に想像がつきます。今年4月にはアップルが10年間で数十億ドルを費やしたEV事業から撤退し、今週もフォードが再びEV戦略を見直すと報道されていました。この流れは今後も加速します。

そこで、以前アゴラに書きました企業の脱炭素宣言撤回リリースのひな型を再掲いたします。先月発売になったこちらの本にも書きました。筆者への断りや引用元の掲載は必要ありません。全文・部分利用を問わず、どなたでもご自由に転載、改変いただいて結構です。

202X年XX月XX日

カーボンニュートラル宣言の取り下げに関するお知らせ

当社は202X年XX月に「2050年カーボンニュートラル宣言」ならびに「2030年度に2013年度比47%削減目標」を公表しましたが、これらCO2排出削減にかかわる長期目標を取り下げることについてお知らせいたします。

カーボンニュートラル宣言策定当時は、その根拠として省エネ投資の強化による総エネルギー使用量の削減、第6次エネルギー基本計画で見込まれている2030年46%削減を前提とした購入電力のCO2排出係数低減、PPAを含む自家消費太陽光発電の導入、購入電力の再エネメニューへの切り替えやクレジット購入によるカーボンオフセット等を折り込んでいました。

しかしながら、日本政府のエネルギー基本計画は第5次まで過去に一度も達成したことがなく、第6次についても当初から野心的な目標と言われており、将来の経営計画の根拠とするのは適切ではありませんでした。

仮に国全体として2030年にCO2排出量46%削減が達成されたとしても、京都議定書第一約束期間の6%削減達成と同じく森林吸収による相殺分が含まれる場合にはやはり第6次エネルギー基本計画の電源構成は未達となっている可能性が高く、当社の購入電力の排出係数が46%改善されることも期待できません。

また、カーボンニュートラル宣言以降に設置を進めてきた太陽光パネルについて自主調査を行った結果、製造段階における強制労働の疑いを払しょくすることができないという結論に至ったため、すべての自家消費太陽光発電の稼働停止を決定いたしました。当社ではジェノサイドに加担してまで必要とする売上は1円たりともありません。そして、電力契約の再エネメニューやクレジット由来のカーボンオフセットについて精査したところ、みかけ上のCO2排出量をゼロと表現することはできても実態として地球環境へ排出されるCO2がなくなるわけではないことを確認いたしました。

一方で、世の中の動向としては、2022年11月にエジプトで開催された国連気候変動枠組み条約第27回締約国会議(COP27)において、国連専門家チームより企業のCO2実質ゼロ宣言の多くが地球温暖化防止に役立っていない見せかけの「グリーンウォッシュ」であるとの指摘がなされました。

また欧州連合(EU)は2023年9月に不当商行為指令(UCPD)と消費者権利指令(CRD)を改正し、2026年以降は企業がカーボンオフセットを必要とせずに達成できることを証明できない限り「カーボンニュートラル」との主張を禁止することが合意されました。

こうした状況を鑑み、当社では2050年カーボンニュートラル宣言、ならびに2030年47%削減目標を一旦取り下げ、ゼロから再検討することといたします。今後は2030年や2050年などの期限を区切らずに、省エネ活動や人権に配慮した再エネ導入などの施策を積み上げ、正味のCO2排出削減に寄与する現実的な目標を改めて設定し直します。

当社はSDGsの理念に賛同しており、今後も持続可能な社会、ならびに誰一人取り残さない社会の構築に向けて誠実に取り組んでまいります。

「過ちて改めざる、これを過ちと謂う」といいます。ESGや脱炭素の流行に乗って脱炭素宣言を行ってしまったことは元に戻せません。人間誰しも間違うものです。状況に応じた意思決定ができず企業価値を損ねることこそが過ちなのです。

■

関連記事

-

米国保守系シンクタンクのハートランド研究所が「2024年大統領選の反ESGスコアカード」というレポートを発表した。大統領候補に名乗りを上げている政治家について、反ESG活動の度合いに応じてスコアを付けるというもの。 これ

-

「原発、国民的合意を作れるか? — 学生シンポジウムから見たエネルギーの可能性」を GEPR編集部は提供します。日本エネルギー会議が主催した大学生によるシンポジウムの報告です。

-

世界の太陽光発電事業は年率20%で急速に成長しており、2026年までに22兆円の価値があると予測されている。 太陽光発電にはさまざまな方式があるが、いま最も安価で大量に普及しているのは「多結晶シリコン方式」である。この太

-

かつて省エネ政策を取材したとき、経産省の担当官僚からこんなぼやきを聞いたことがある。「メディアの人は日本の政策の悪い話を伝えても、素晴らしい話を取材しない。この仕事についてから日本にある各国の大使館の経済担当者や、いろんな政府や国際機関から、毎月問い合わせの電話やメールが来るのに」。

-

7月25日付けのGPERに池田信夫所長の「地球温暖化を止めることができるのか」という論考が掲載されたが、筆者も多くの点で同感である。 今年の夏は実に暑い。「この猛暑は地球温暖化が原因だ。温暖化対策は待ったなしだ」という論

-

COP28に参加して強く感じたことは「すでに破綻している1.5℃目標に固執することは、世界にとって決して良い結果をもたらさない」ということであった。特に1.5℃目標、2050年カーボンニュートラルからの逆算ですべてを律す

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 ドイツの屋台骨でありEUの中心人物でもあったメルケル首相が引退することになり、今ドイツではその後任選びを行っている。選挙の結果、どの党も過半数を取れず、連立交渉が長引いてクリス

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。 今週のアップデート 1)核燃料サイクルに未来はあるか 池田信夫アゴラ研究所所長の論考です

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間