米国共和党は気候危機説などウソだと知っている

Douglas Rissing/iStock

よく日本では「トランプ大統領が変人なので科学を無視して気候変動を否定するのだ」という調子で報道されるが、これは全く違う。

米国共和党は、総意として、「気候危機説」をでっちあげだとして否定しているのだ。

そしてこれは「科学を無視しているから」などではない。「科学をよく知っているから」こそである。

米国の議会公聴会では、共和党が招聘した科学者も証言をする。そこで「ハリケーンの激甚化など起きていない」とか、「数値モデルによるシミュレーションは過去の再現すら出来ない」といったことをはっきりと、データを示して証言する。

だから共和党の議員はみな、気候危機説などウソだとよく分かっている。日本の政府御用学者が、データを隠し、気候危機を煽り、脱炭素の説教をして、オールドメディアも国会議員もみなそれを信じ込んでいるのとは対照的だ。

米国の科学者の証言は、これまでも何度もまとめられてきたけれども、現在進行形で、共和党系の有力なシンクタンクであるヘリテージ財団が一連の委託報告書を発表している。

そこから少しだけ紹介しよう。

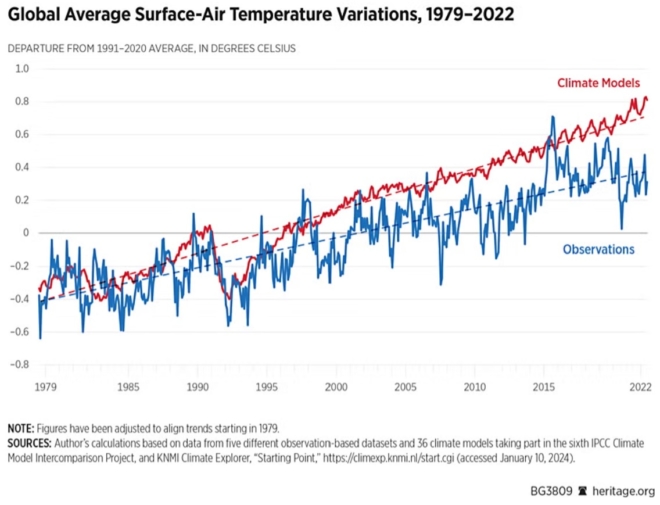

ほとんどのコンピューター気候モデルは、過去50年間について、地球の気温上昇の速さが観測よりも速い。つまり「温暖化しすぎ」である(図)。公共政策は、気候の影響を誇張する気候モデルではなく、気候の観測結果に基づくべきである。

Global Warming: Observations vs. Climate Models

図 過去の地球の平均気温(1979-2022)。

気候モデルの平均(赤)は観測値(青)よりもはるかに気温上昇が速い。

(なおこの気温には、後述のように、都市熱も混入しているので、両者の差は本当はもっと大きい)。

IPCCは世界規模で気温が上昇していることの検出と、その原因が何かについて「科学的に決着がついた」と主張しているが、この議論はまだ満足に解決されていない。産業化以降の気温の変化には、都市熱が少なからず混入している。また地球温暖化の原因が、ほとんど太陽活動の変化といった自然現象によるものなのか、ほとんどがCO2排出などによる人為的なものなのか、あるいはその両方が混在しているのか、まだ確定できていない(この内容については、論文共著者である田中博先生と私の動画および講演資料があるのでご覧ください)。

共和党は、本気で、バイデンの進めてきたグリーンディールを廃して、パリ気候協定からは離脱する。

「愚かな脱炭素を止めろ」とは、国務長官に指名された有力者、マルコ・ルビオ上院議員のテレビ「フォックス・ニュース」における発言だ。

日本人も、データに学んで気候危機説がウソであることを理解し、「愚かなグリーン・トランスフォーメーション(GX)」を止めねばならない。

■

関連記事

-

GEPR編集部は、ゲイツ氏に要請し、同氏の見解をまとめたサイト「ゲイツ・ノート」からエネルギー関連記事「必要不可欠な米国のエネルギー研究」を転載する許諾をいただきました。もともとはサイエンス誌に掲載されたものです。エネルギーの新技術の開発では、成果を出すために必要な時間枠が長くなるため「ベンチャーキャピタルや従来型のエネルギー会社には大きすぎる先行投資が必要になってしまう」と指摘しています。効果的な政府の支援を行えば、外国の石油に1日10億ドルも支払うアメリカ社会の姿を変えることができると期待しています。

-

2022年にノーベル物理学賞を受賞したジョン・F・クラウザー博士が、「気候危機」を否定したことで話題になっている。 騒ぎの発端となったのは韓国で行われた短い講演だが、あまりビュー数は多くない。改めて見てみると、とても良い

-

英国政府とキャメロン首相にとって本件がとりわけ深刻なのは、英国のEU離脱の是非を問う国民投票が6月に予定されていることである。さまざまな報道に見られるように、EU離脱の是非に関しては英国民の意見は割れており、予断を許さない状況にある。そこにタイミング悪く表面化したのがこの鉄鋼危機である。

-

総裁候補の原発観 今の自民党総裁選をリードしているとされる河野太郎氏は、〝原発再稼働容認に転換〟とも伝えられたが注1)、今も昔も強烈かつ確信的な反原発の思想の持ち主である。河野氏の基本理念は核燃料サイクル注2)を止めるこ

-

ドイツの風力発電産業は苦境に立たされている(ドイツ語原文記事、英訳)。新しい風力発電は建設されず、古い風力発電は廃止されてゆく。風力発電業界は、新たな補助金や建設規制の緩和を求めている。 バイエルン州には新しい風車と最寄

-

核武装は韓国の正当な権利 昨今の国際情勢を受けてまたぞろ韓国(南朝鮮)の核武装論が鎌首をもたげている。 この問題は古くて新しい問題である。遅くとも1970年代の朴正煕大統領の頃には核武装への機運があり、国際的なスキャンダ

-

Trusted Flaggersとは何か? EUでは、「安全で予測可能で信頼できるオンライン環境」を確保するために、加盟国各国がTrusted Flaggersを導入しなければならないと定めた法律が、すでに2024年2月

-

NHKで流れた福島原発事故の映像、ここに使用済核燃料が保管され一時的にその溶融の危険が指摘された。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間