都民の税金を使うのに予算とCO2削減効果を示さない東京都

axlemasa/iStock

東京都が中小企業の脱炭素化支援を強化する。削減努力を超える温暖化ガスをカーボンクレジット(排出枠)購入により相殺できるように、3月にも中小企業が使いやすい取引システムを構築する。

(中略)

都は中小企業向けに温暖化ガスの一定程度削減を条件にクレジット購入費用を90万円を上限に補助する。

(中略)

都は30年までに都内温暖化ガス排出量を2000年比で半減させる目標を掲げるが、22年度の排出量(速報値)は5945万トンと同4.4%減にとどまった。クレジット購入は設備投資と比べ削減効果が早く表れる。

何度でも繰り返しますが、炭素クレジット=グリーンウォッシュです。以前も指摘した通り、東京都は本事業に参加するすべての中小企業へ「もっと(実態以上に)排出削減した“ことにしたい”者」と呼ばれてもよいかを確認し、納得していただく必要があります。

日経の記事に「クレジット購入は設備投資と比べ削減効果が早く表れる。」とありますが、これもおかしな日本語です。CO2の削減は「量」なので本来は大小または多いか少ないかで語るべきところを、効果が早く表れるなどと歪な表現をしなければならない時点で、クレジット購入がCO2を削減しないことは明らかです。

ところで、この炭素クレジット取引事業に関して、2024年12月11日の東京都議会で上田令子都議が質問されていました(5:18:03〜5:33:28)。

上田議員:炭素クレジットはCO2を減らさないとの指摘がある。中小企業の負担を増やし都民の税金を浪費するだけでは。この事業に必要な予算とCO2削減量をどの程度見込んでいるのか。

東京都:予算は2.5億円。炭素クレジット活用によってより多くのCO2を削減する環境を整える。

都がCO2削減効果について答えないので、代わりに計算してみます。

仮にJ-クレジットの平均単価を1,500円/トンとした場合、2.5億円分のクレジット購入によるCO2削減(した“ことにしたい”)見込み量は16.7万トンです。東京都の2022年度CO2排出量は5,945万トン、このうち産業・業務部門は2,541万トン。都民の税金2.5億円を投じて16.7万トンをカーボン・オフセットした場合、それぞれ0.28%、0.67%の削減効果、ということになります。

2000年比で4.4%減にとどまったため都はこの事業を立ち上げるようですが、削減効果としては4.4%減が4.7%減くらいにしかなりません。効果が早く表れてこの程度。もちろん、実態はまったく大気中のCO2を削減しません。

筆者はこの予算額のほとんどがクレジット購入を補助する費用だと勝手に思い込んでいたのですが、上田都議のX(旧ツイッター)に以下の動画があがっていました。

【小池都政ゼロエミ爆走に釘を刺した瞬間】

「炭素クレジット」「カーボンオフセット」は

CO2を1グラムも減らさないグリーンウオッシュと指摘されてます

百合子がやってる感を出すだけのためだけに

中小企業の負担を増やし

血税を2.5億円(システムだけで😵💫💸)も使う

都カーボンクレジットは不要! pic.twitter.com/o5CKmK4xtS— 上田令子(東京都議/自由を守る会代表) (@uedareiko) January 22, 2025

2.5億円がシステムだけ? よくわからなかったので上田都議に尋ねたところ、「2.5億円はシステム開発費であって、中小企業のクレジット購入費用に充てるものではない、と聞いています」とのことでした。

そんなバカな。予算がシステム開発費のみということは、都が売買を仲介するシステムを提供するだけで、参加する中小企業はクレジット購入費用を自ら負担することになってしまいます。

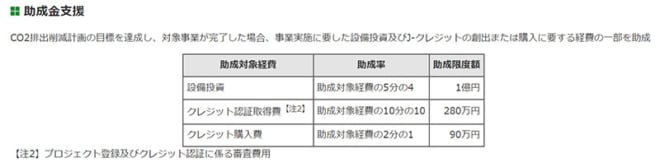

しかし冒頭の日経記事には「90万円を上限に補助する」とあります。そこで検索してみたところ、なんと2024年5月16日に都が公表していました。

排出量取引創出のためのモデル事業者を募集|東京都 (tokyo.lg.jp)

東京都では、中小企業等の脱炭素化と排出量取引の活性化を促進するため、中小企業等に対してJ-クレジットの創出及びJ-クレジットを活用した脱炭素化の促進を支援する「中小企業等における排出量取引創出のためのモデル事業」を実施しています。

5月に助成限度額90万円を示したうえで募集をかけているのですから、当然システム開発費とは別にクレジット購入費助成の予算額もあるはずです。ところが、12月の都議会で「予算とCO2削減量の見込みは?」との質問に対して、都は間接的なシステム開発費のみを答えて直接CO2削減に資する予算額と削減効果を答えなかった、ということになります。

クレジット購入費助成の予算額が分かれば、前述の通りCO2削減(した“ことにしたい”)見込み量は誰でも簡単に計算することができます。ぜひとも東京都はこの炭素クレジット購入促進事業に投じる総予算(=都民の血税)と、CO2削減効果を都民に示していただきたいものです。

■

関連記事

-

(前回:COP29の結果と課題①) 新資金目標に対する途上国の強い不満 ここでは2035年において「少なくとも1.3兆ドル」(パラグラフ7)と「少なくとも3000億ドル」(パラグラフ8)という2つの金額が示されている。

-

国連総会の一般討論演説において、中国の習近平国家主席は「2060 年迄にCO2 排出量をゼロ」ように努める、と述べた。これは孤立気味であった国際社会へのアピールであるのみならず、日米欧を分断し、弱体化させるという地政学的

-

ここ数年、夏の猛暑や冬の大雪があるたびに、枕詞のように、「これは気候変動のせいだ」といった言葉がニュースやSNSにあふれています。 桜が満開の北海道で季節外れの大雪 29日から平地で積雪の恐れ GWの行楽に影響も かつて

-

「2年10ヶ月の懲役刑」というのが、ノートライン=ヴェストファーレン州のボッフム州立裁判所が7月1日に下した判決だった。被告は、医師であるハインリヒ・ハービク氏、67歳。裁判長ペトラ・ブライヴィッシュ=レッピング氏によれ

-

エネルギー関連のセミナーやシンポジウムに参加すると、CCS(Carbon dioxide Capture & Storage)が話題に取り上げられることが多い。筆者は、そもそも地球温暖化CO2元凶論、脱炭素やカー

-

1.2050年カーボンニュートラル及び2030年度削減目標の実現に向け、国民・消費者の行動変容、ライフスタイル変革を強力に後押しするため、新たに「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」(仮称)を開始します。

-

シナリオプランニングは主に企業の経営戦略検討のための手法で、シェルのシナリオチームが“本家筋”だ。筆者は1991年から95年までここで働き、その後もこのチームとの仕事が続いた。 筆者は気候変動問題には浅学だが、シナリオプ

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は映像コンテンツ「アゴラチャンネル」を放送している。5月17日には国際エネルギー機関(IEA)の前事務局長であった田中伸男氏を招き、池田信夫所長と「エネルギー政策、転換を今こそ--シェール革命が日本を救う?」をテーマにした対談を放送した。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間