我が国でのe-fuel開発の現状と展望について

istock-tonko/iStock

はじめに

気候変動への対策として「脱炭素化」が世界的な課題となる中、化石燃料に依存しない新たなエネルギー源として注目されているのがe-fuel(合成燃料)である。自動車産業における脱炭素化の切り札として各国が政策的な後押しを行っている。

その現状と将来の展望をまとめてみたい。

e-fuelとは何か

e-fuelは、水素(H₂)と回収された二酸化炭素(CO₂)を合成して作られる液体燃料で、従来のガソリンや軽油と同様に内燃機関で使用できる。水素は再生可能エネルギーによる電気分解で得られ、CO₂は大気中あるいは工場からの回収によって供給されるため、理論上は燃焼しても新たなCO₂を排出せず「カーボンニュートラル」となる。

EUの動き

EUは、2050年までにカーボンニュートラルを達成する目標の一環として、2035年以降に販売される新車はCO₂排出ゼロでなければならないとする規制を導入した。この規制は、事実上、内燃機関車の新規販売を禁止するものと解釈された。

しかし、2023年3月、自動車産業が経済の中心となっているドイツの要請により、e-fuelを使用する車両に対して例外措置が設けられた。この例外措置により、e-fuel専用の内燃機関車の新規販売が2035年以降も可能となった。

日本政府の取り組み

日本政府は、2020年に菅義偉首相(当時)が「2050年までにカーボンニュートラルを実現する」と宣言し、その一環として「2035年までに新車販売を電動車100%とする」目標を掲げた。この電動車には、ハイブリッド車、EV、FCEVが含まれている。

この方針は現在も維持されており、e-fuelを使用する内燃機関車に対する例外措置は特に発表されていない。

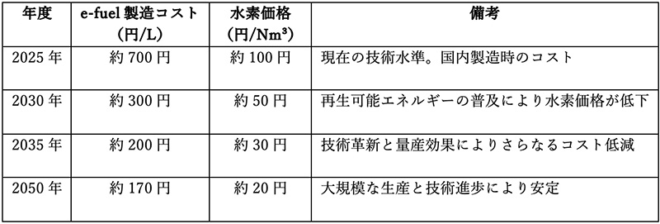

e-fuelの将来の経済性とガソリン車との比較

e-fuelは、現時点での製造コストが非常に高く、国内での製造コストは約700円/Lと試算されている。 これは、現在のガソリン価格と比較すると約4倍の水準である。

製造コストの大部分は水素の生成に起因しており、水素のコストが1Nm³あたり100円の場合、e-fuelの製造コストは約700円/Lとなる。仮に水素のコストが30円/Nm³(NEDOの2030年目標値)まで低減された場合でも、e-fuelの製造コストは約255円/Lと試算されており、依然としてガソリンの約1.5倍のコストとなる。

さらに、e-fuelのエネルギー効率はガソリンと比較して劣るとされており、同じ走行距離を得るためにはより多くの燃料が必要となる可能性がある。そのため、燃料コストの面でもガソリン車に対して経済的優位性を持つには、さらなる技術革新とコスト削減が必要となる。

e-fuelについてのまとめ

現時点では、日本政府はe-fuelを使用する内燃機関車に対する特別な措置を講じておらず、2035年までに新車販売を電動車100%とする方針を維持している。e-fuelの将来的な経済性については、製造コストの高さやエネルギー効率の課題があり、ガソリン車と比較して経済的に優れているとは言い難い状況である。

しかし、2035年以降、技術革新や政策支援により、e-fuelのコストがガソリンと同等になる可能性もある。ただし、エネルギー効率の向上や安定供給体制の構築など、解決すべき課題も残されている。

e-fuelの製造コストと水素価格

【注記】

- 現状のレギュラーガソリン価格:約168円/L

- e-fuel製造コスト: 製造コスト低下には第一に水素価格が寄与し、製造プロセスの効率化や再生可能エネルギーの利用拡大も貢献する。

- 水素価格: 再生可能エネルギーのコスト低下と製造技術の進展(原子力由来の水素などを含む)により、将来的に価格低下が見込まれる。

- 備考::各年度のコスト推定は、技術革新の進展や政策支援の影響を考慮した。

これらの推定値は、技術の進展や政策の影響を受けるため、実際のコストは変動する可能性がある。

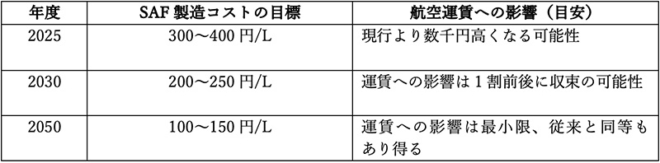

SAFの現状と展望

SAF(Sustainable Aviation Fuel)は、再生可能資源由来の航空燃料で、主に廃食油や非可食植物油、藻類、さらにはe-fuelベースの合成燃料まで多様な原料から製造される。国際航空においてCO₂排出量を削減する唯一の現実的な手段として、注目されている。

日本では、コスモエネルギーグループが堺製油所でSAFの量産プラントを建設中であり、2025年にはANAやJALへの供給を開始予定である。また、出光興産はオーストラリアでポンガミアという油糧作物の商用栽培に乗り出すなど、原料の安定供給体制構築にも動き出している。

政府は2030年までに国内航空燃料の10%をSAFに置き換える目標を掲げ、約170万kLの需要に対し、200万kL近い供給体制を整えようとしている。ただし、製造コストは依然として高く、ジェット燃料(100〜120円/L)に対し、SAFは300〜500円/L程度となっており、航空運賃への転嫁が懸念されている。

たとえば、東京~沖縄間を往復する航空機が50%SAFを使用した場合、1人あたりの燃料コストは通常の約2倍、最大で運賃が1万円程度上昇する可能性もあると試算されている。ただし2035年頃には技術革新により、価格差は1〜2割程度に縮小、2050年には従来燃料と同等になる見通しも出ている。

出典:NEDO、経産省SAFロードマップ、IATA報告等

未来は両輪で進む

e-fuelとSAFは、それぞれ自動車と航空というセクターにおける脱炭素の鍵を握る存在である。2035年はその本格的な転換点となり、2050年にはグリーン燃料が主流になる可能性も高い。ただし、これらはコストの問題を克服できた場合に限られる。価格競争力の確保、原料確保、インフラ整備、そして国際的な政策協調が今後の成否を握る。

これらの技術が未来のエネルギーインフラとして根づくには、政治の安定と技術革新、そして市民の理解と協力が不可欠である。

関連記事

-

猪瀬直樹氏が政府の「グリーン成長戦略」にコメントしている。これは彼が『昭和16年夏の敗戦』で書いたのと同じ「日本人の意思決定の無意識の自己欺瞞」だという。 「原発なしでカーボンゼロは不可能だ」という彼の論旨は私も指摘した

-

日本各地の火山が噴火を続けている。14年9月の木曽の御嶽山に続き、今年6月に鹿児島県の口之永良部島、群馬県の浅間山が噴火した。鳴動がどこまで続くか心配だ。火山は噴火による直接の災害だけではない。その噴煙や拡散する粒子が多い場合に太陽光を遮り、気温を下げることがある。

-

70年代の石油燃料にたよっていた時代から燃料多様化の時代へ 図1は日本の電源構成比率の推移を示しています。一番上がオイルショック時の1975年です。70年代以前は石油の値段が安かったため、石油火力発電の割合が多く全発電量

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 前回、論点㉔で、地域ごとに見ると気温は大きく変動してきた

-

(前回:再生可能エネルギーの出力制御はなぜ必要か③) 結局、火力発電を活かすことが最も合理的 再エネの出力制御対策パッケージをもう一度見てみよう。 需要側、供給側、系統側それぞれの対策があるが、多くの項目が電力需給のバラ

-

はじめに 地球温暖化に関する情報発信のあり方が、近年大きく変容している。 従来は科学者や教育機関が中心となって行ってきた知識の普及が、いまや国家機関や国際組織による「ナラティブの構築」と「異論排除」の政治的ツールと化しつ

-

メタンはCO2に次ぐ温室効果ガスとして知られている。IPCC報告を見ると、過去、CO2による温暖化が約0.8℃だったのに対してメタンは約0.5℃の温暖化を引き起こした、としている(下図の左から2番目のMethane)。

-

Trusted Flaggersとは何か? EUでは、「安全で予測可能で信頼できるオンライン環境」を確保するために、加盟国各国がTrusted Flaggersを導入しなければならないと定めた法律が、すでに2024年2月

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間