日射が3割も強くなっているのでお気を付けて

maroke/iStock

夏が本格化してきた。

気象庁は猛暑があると事後的にその理由を分析している。

猛暑の理由は、主に気圧配置やジェット気流などの自然変動とされるが、地球温暖化も背景にある、として言及される。

だが、100年かかって1℃しか上がらない地球温暖化よりも、もっと大きな要因がある。まずは都市熱であるが、これについては以前も書いた。

さて今回、注目したいのは日射である。

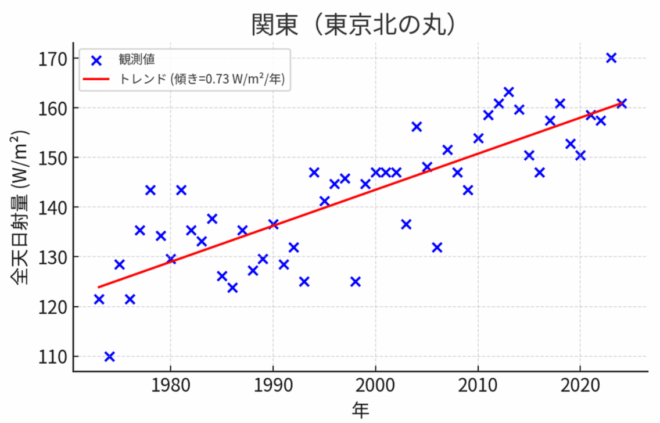

地表に降り注ぐ日射エネルギーである「全天日射量」は年平均で図のようになっている。

ちなみに全天日射量の正確な定義は:

「地表の水平面が受け取る、太陽からのすべての放射エネルギーの量を指します。これは、太陽からの直接的な光(直達日射)と、大気中の雲や塵などによって散乱された光(散乱日射)の両方を含んだ合計値です。全天日射量は、農業や建築、気象観測など、さまざまな分野で重要な指標として利用されています。」

図でトレンドは0.73W/m2/年、つまり、毎年、1平方メートル当たり0.73ワットの増加、となっている。これはつまり50年間経つと36.5 W/m2にもなる。1975年ごろと比較すると、今日では3割も日射エネルギーが増加したことになる!

ちなみに産業化以来のCO2濃度増加による入射エネルギー(専門的には放射強制力と呼ばれる)は2.2W/m2とIPCCは推計しており、桁一つ小さい。その上、日射は直接に人体に当たるから、体感温度にはいっそう効くだろう。

じつは同様のことは、日本各地で起きている。大都市ほど日射の増加は早い。地方でも、大都市ほどではないが、どこも増加傾向にある。

この理由はいくつか考えられる、1つは大気汚染の減少である。公害対策もあったけれども、そもそも日本では工場が激減して、空気はとてもきれいになった。地面が舗装されてホコリがたたなくなったことも空気をきれいにしているのかもしれない。ひょっとすると中国からの越境汚染も減ったのかもしれない。

2つめは、都市化による乾燥である。都市化すると、暑くなるだけではなくて、降水がすぐに舗装面から下水に流れて川に出ていってしまうので、都市の地面は乾燥する。乾燥すれば、モヤとか雲は発生しにくくなる。昔は雨がふれば東京も水たまりだらけだったが、それも無くなった。

3つめは、自然の変動である。気候は数十年規模で変化することが知られている(multi-decadal oscillationと呼ばれる)。雲の量が減少すれば、日射量は増える。八丈島のような離島でも全天日射量は緩やかながら増大しているから、この寄与もありそうだ。日射が増えたという現象はじつは欧州でも日本でも共通に観察されていて、「ソーラー・ブライトニング(太陽が明るくなる)」現象と言われている。

以上の要因がどの程度効いているのか、数値的に分解できると面白いのだが、今の所、そのような研究はなされていないようだ。

50年前は都心から富士山が見えることなどまずなかったが、今では毎日見えるようになった。空気が澄んでいるのはよいのだけれど、そのひきかえに、日射は強くなった。

気象庁も、日射が年々強くなっていることを、もっと注意喚起したらよい。

皆さま、お出かけの時は、お気を付けて下さい!

■

関連記事

-

半世紀ほど前から原子力を推進することを仕事としていたが、引退したとたんに自分自身が原発事故で避難しなくてはならなくなった。なんとも皮肉な話だ。

-

電気が足りません。 電力緊急事態 理由その1 寒波による電力需要増大 理由は二つ。 まず寒波で電力需要が伸びていること。この寒さですし、日本海側は雪が積もり、太陽光の多くが何日間も(何週間も)“戦力外”です。 こうしたk

-

現在経済産業省において「再生可能エネルギーの大量導入時代における政策課題に関する研究会」が設置され、再生可能エネルギー政策の大きな見直しの方向性が改めて議論されている。これまでも再三指摘してきたが、我が国においては201

-

日本政府はGX(グリーントランスフォーメーション)を推進している。GXの核になるのは温室効果ガスの削減、なかでもゼロカーボンないしはカーボンニュートラル(ネットゼロ)がその中心課題として認識されてきた。 ネットゼロ/カー

-

気候研究者 木本 協司 地球温暖化は、たいていは「産業革命前」からの気温上昇を議論の対象にするのですが、じつはこのころは「小氷河期」にあたり、自然変動によって地球は寒かったという証拠がいくつもあります。また、長雨などの異

-

福島第一原発の南方20キロにある楢葉町に出されていた避難指示が9月5日午前0時に解除することが原子力災害現地対策本部から発表された。楢葉町は自宅のある富岡町の隣町で、私にも帰還の希望が見えてきた。

-

この度、米国のプロフェッショナル・エンジニアであるRonald Stein氏と共同執筆したペーパーが、リリースされたので、その全文をご紹介します。 Electricity generated from wind and

-

前回に続いて、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読む。 今回のテーマは食料生産。以前、要約において1つだけ観測の統計があったことを書いた。 だが、本文をいくら読み進めても、ナマの観測の統計がとにかく示

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間