カーボンプライシングについて考える

今春、中央環境審議会長期低炭素ビジョン小委員会がとりまとめた報告書では、長期の脱炭素化に向けた施策の中核としてカーボンプライシングを挙げている。この問題については、今後、国内的にも様々な議論が行われることになるだろう。その際に留意すべき論点をいくつか紹介したい。

まず頭の整理が必要なのはカーボンプライシングの定義である。環境関係者は「カーボンプライシング=排出量取引や炭素税等、政府が人為的に炭素に価格付けをする施策」と論ずる傾向があるが、これはミスリーディングである。

炭素の価格付けとは、炭素排出に伴ってコストを負担させることと同義であり、例えばエネルギー課税はエネルギー消費に伴うCO2排出に負担をもたらすものであるため、これも「立派な」カーボンプライシングである。固定価格購入制度(FIT)に伴うコストを、それによって削減されるCO2で割り戻せば1トン当たりのコストを計算することが可能だ。省エネ基準等の規制的措置、政府によるグリーン調達活動や省エネラベル等を含む情報提供、エネルギー環境分野の研究開発投資等に加え、産業界の自主行動計画も温室効果ガス削減をもたらしており、これらの施策に伴う炭素1トン当たりの削減コストもカーボンプライシングに含めることができる。排出量取引や炭素税は専ら温室効果ガス削減のために政府が人為的に炭素に価格付けを行う施策であり、「明示的カーボンプライシング施策」と呼ばれるのに対し、エネルギー課税や各種補助金、規制、産業界の自主的措置等は、それ自体が温室効果ガス削減のみを目的とするものでなくとも、温室効果ガス削減のコストをもたらしているという点において「暗示的カーボンプライシング」と呼ばれる。「カーボンプライシング」を論ずるに両方のカーボンプライシングに着目する必要がある。更に、家計や企業等、民間経済主体がエネルギー消費に当たって考慮するシグナルは政策や自主的措置によって上乗せされたコストではなく、本体のエネルギー価格を含めた全体のエネルギーコストである。これは当該エネルギーの消費に伴って発生する温室効果ガス排出量で割り戻せば、全体としてのカーボンプライスになる。人為的なコストの上乗せは「カーボンプライシング」であるが、本体のエネルギー価格は政府の施策によって価格付けされたものではないため、これを含めて温室効果ガスのコスト水準をとらえる場合は「カーボンプライス」と呼ぶことが適切である。

したがってカーボンプライス全体の一部でしかない排出量取引、炭素税のみをとりあげて「日本のカーボンプライスは低すぎる。日本は遅れている」云々と議論することは合理性を欠いている。

カーボンプライシングが様々な論議を呼ぶ最大の理由は、地球全体の巨大な外部不経済である地球温暖化問題に対応するには本来、地球レベルでのカーボンプライシングが必要なのだが、これは絵に描いた餅であり、現実は各国まちまちの対応になっていることにある。政策介入によって他国よりも過重な排出負担を負うことになれば、産業競争力、経済、雇用に影響が出ることは避けられない。エネルギーコストは国際競争力に影響を与える諸要因の一部であるとはいえ、政府の政策介入によって炭素に価格をつける場合、それが産業競争力や経済に与える影響をきちんと考慮することは政府の責務であろう。

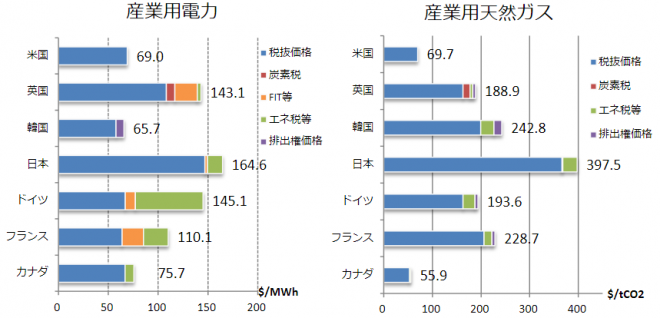

下の図は産業部門が負担する産業用電力、産業用天然ガスのカーボンプライス水準を比較したものである。

出所:経産省長期地球温暖化対策プラットフォーム報告書

炭素税、排出量取引価格という明示的カーボンプライシングのみで比較した場合と、FIT等のコスト負担を加え、更にエネルギー本体価格も含むカーボンプライス全体で比較した場合で絵姿が全く異なることがわかる。資源をもたない日本のエネルギー本体価格は他国に比して高いからである。言うまでもなく、産業界が実際に負担しているコストは後者であり、日本の産業界が負担するカーボンプライスは諸外国に比べても高いといえよう。

また環境関係者はことあるごとに日本と欧州(しかもスウェーデン、デンマーク等の北欧諸国)を比較し、「欧州に倣え」と主張する傾向があるが、国際競争力の観点で我が国にとって重要なのは米国、中国などのAPEC諸国であり、北欧諸国などではない。特に米国で製造業復活、エネルギーコスト低下を標ぼうし、「いかなる形の炭素税も導入しない」とするトランプ政権が誕生したことには大きな事情変更だ。ただでさえコスト負担の高い日本において炭素税、排出量取引の導入を通じてカーボンプライスを引き上げることになれば、トランプ大統領の狙い通り、米国への産業移転が進むことになりかねない。

「炭素税や排出量取引の導入によって新しい産業、新しい雇用が生まれ、イノベーションやグリーン成長をもたらす。カーボンプライシングは経済成長にとってプラスになる」という結構ずくめの議論も耳にするが、足掛け5年以上にわたって国連地球温暖化交渉の最前線で苦労してきた筆者にとっては大いに疑問である。本当に厳しい温暖化対策を講ずるほど経済成長にとってプラスになるならば、なぜ国連交渉はかくも難航してきたのか。温暖化対策が炭素制約を通じて経済に追加的なコストをもたらし、国際競争力に影響を与えるからに他ならない。グリーン成長を唱導してきたEUもユーロ危機の最中に行ったのはグリーン政策の更なる推進ではなく、コスト高の温暖化対策の見直しだった。

筆者はカーボンプライシングを頭から否定するものではない。地球温暖化防止のためには各国がコストを負担しなければならないこと、カーボンプライシングがそのための手段の一つであることは疑いない。しかし、カーボンプライシングを検討するに当たっては各国のエネルギー調達コストの格差や、種々の施策・措置に伴う暗示的カーボンプライシングの分も考慮に入れ、特に米国を含むAPEC諸国の負担レベルとの比較が不可欠だ。日本が突出して重い負担を負い、結果的に製造業が他国に移転してしまったのでは何の意味もない。

真っ当な政策論とは「温暖化対策にはコストがかかる中で、

関連記事

-

G7気候・エネルギー・環境大臣会合がイタリアで開催された。 そこで成果文書を読んでみた。 ところが驚くことに、「気候・エネルギー・環境大臣会合」と銘打ってあるが、気候が8、環境が2、エネルギー安全保障についてはほぼゼロ、

-

神々の宿る国島根の北東部に位置する島根半島から、約50キロメートル。4つの有人島と約180もの小さな島からなる隠岐諸島は日本海の荒波に浮かんでいる。島後島(隠岐の島町)、中ノ島(海士町)、西ノ島(西ノ島町)、知夫里島(知夫村)の4島合わせて約2万1000人(2013年3月末現在)が生活する隠岐諸島への電力供給を担う、中国電力株式会社の隠岐営業所を訪ねた。

-

スマートジャパン 3月14日記事。環境省が石炭火力発電所の新設に難色を示し続けている。国のCO2排出量の削減に影響を及ぼすからだ。しかし最終的な判断を担う経済産業省は容認する姿勢で、事業者が建設計画を変更する可能性は小さい。世界の主要国が石炭火力発電の縮小に向かう中、日本政府の方針は中途半端なままである。

-

ウォール・ストリート・ジャーナルやフォーブズなど、米国保守系のメディアで、バイデンの脱炭素政策への批判が噴出している。 脱炭素を理由に国内の石油・ガス・石炭産業を痛めつけ、国際的なエネルギー価格を高騰させたことで、エネル

-

「科学は必要な協力の感情、我々の努力、我々の同時代の人々の努力、更に我々の祖先と我々の子孫との努力の連帯性の感情を我々に与える」 (太字筆者。ポアンカレ、1914=1939:217、ただし現代仮名遣いに筆者が変更した)

-

12月24日公開。今回の流れは有馬先生の新著「精神論抜きの地球温暖化対策」に沿って今後の温暖化対策、エネルギー政策、環境について討論していきます。またトランプ政権の取り組みと世界への影響とは。

-

2025年5月、米国フロリダ州で画期的な法案が可決された。議会は、気候工学(ジオエンジニアリング)や天候改変行為を犯罪とする法案「SB 56」を通過させ、違反者には最大5年の懲役と10万ドルの罰金が科される見通しだという

-

産業革命以降の産業・経済の急速な発展とともに、18世紀初めには約6億人だった世界の人口は、現在72億人まで増加している。この間の化石燃料を中心としたエネルギーの大量消費は、人類に生活の利便さ、快適さ、ゆとりをもたらしたが、同時に、大気汚染、温暖化等の地球規模での環境問題を引き起こし、今やまさに全世界で取り組むべき大きな問題となっている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間