電気代が高い理由は3つ:みんな「亡国のエコ」のせい

peeterv/iStock

電気代が高騰している。この理由は3つある。

反原発、再エネ推進、脱炭素だ。

【理由1】原子力の停止

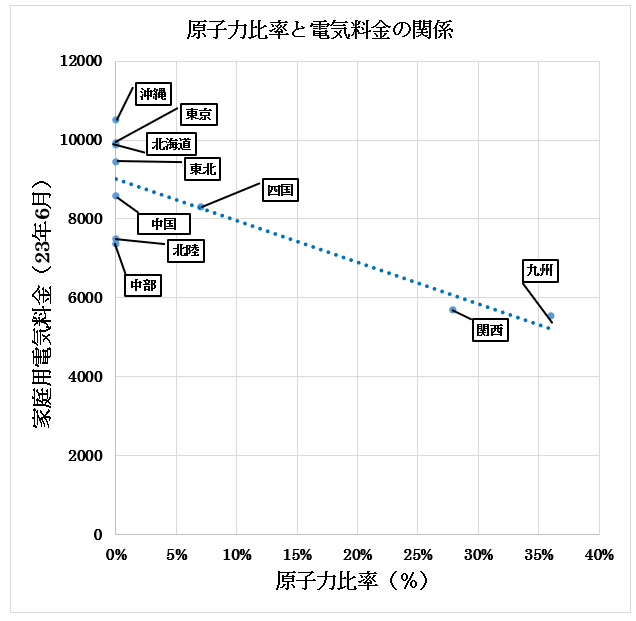

原子力発電を運転すれば電気代は下がる。図1と表1は、原子力比率(=供給される全電力に占める原子力発電の割合)と家庭用電気料金の関係を示したもの。原子力比率の高い九州、関西は電気料金が低い。

反原発活動で知られる菅直人元首相は、首相退任後に原子力規制委員会ができたときに「すぐに原子力を動かせない仕組みを作った」と放言した。それから10年もたったが、いまだに、日本は多くの原子力を動かせないでいる。

図1

原子力比率は2021年度のもの。

データ出所は以下リンク(関西電力、四国電力、九州電力)。家庭用電気料金は日経新聞調べの標準家庭の規制料金(2023年6月)。

表1

原子力比率は2021年度のもの。

データ出所は以下リンク(関西電力、四国電力、九州電力)。家庭用電気料金は日経新聞調べの標準家庭の規制料金(2023年6月)。

【理由2】再エネの大量導入

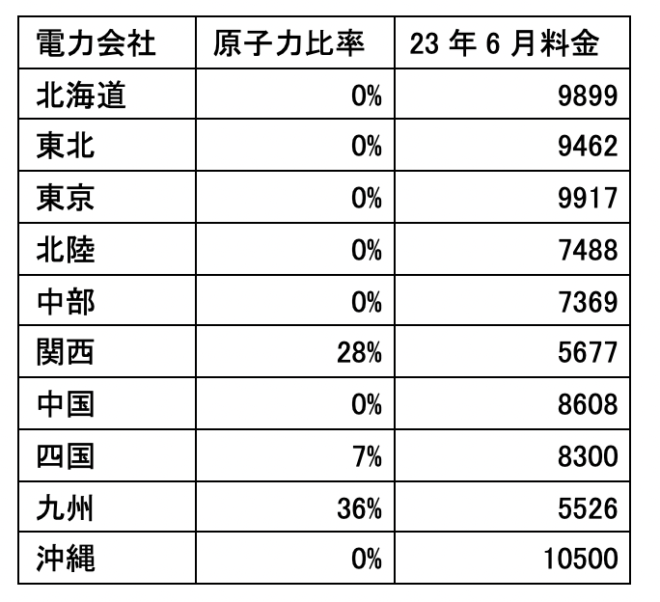

太陽光発電などの再生可能エネルギーの大量導入によって電気代は上がった。図2は再生可能エネルギー賦課金の推移。2021年度を見ると、賦課金総額は2.7兆円だから一人あたり年間2万円、3人家族なら6万円になる。月額873円とあるのは年間約1万円でこれが平均的な家庭の直接の負担額。残り5万円は企業の負担になっていて、その分、物価が上がったり給料が減ったりしている。

図2 再生可能エネルギー賦課金の推移。政府資料

【理由3】天然ガスの高騰

欧州の脱炭素政策は大失敗した。脱炭素のためとして石炭利用を止め、天然ガス開発を止めた。ドイツは同時に脱原発までした。

欧州は風力発電を増やしたがこれでは足りず、天然ガスを筆頭にロシアのエネルギー頼みとなった。この足下をみたプーチンは欧州の経済制裁などたかが知れていると見てウクライナに侵攻した。欧州がエネルギーで脆弱性を作りだしたことが戦争を招く大きな要因になったのだ。

欧州は(プーチンの予想には反して)ロシアからのエネルギー購入を止めたが、代わりに世界中からエネルギーを買い漁って、天然ガス、石油、石炭の何れの価格も暴騰した。

過去数年、脱炭素のためとして、世界的に化石燃料の採掘事業が停滞していたことも、価格暴騰に大いに拍車をかけた。

この煽りで日本の主要な発電燃料である液化天然ガス(LNG)価格も高くなった。欧州(TTF)、東アジア(JKM)のスポット価格に比べればそれでも安いが、これは長期契約を結んでいたおかげで、じつは電力会社のファインプレーだ(図3)。

図3 データ出所はJOGMEC

以上のように、いまの電気代高騰は、反原発、再エネ推進、脱炭素といった、「エコな」政策のせいだ。これを変えない限り、また同じことが起きるのは必定だ。

最近、原子力政策には変化がみられる。しかし政府は相変わらず脱炭素、再エネ最優先に邁進している。電気代はどこまで上がるのだろうか。

■

『キヤノングローバル戦略研究所_杉山 大志』のチャンネル登録をお願いします。

関連記事

-

7月1日の施行にあわせ、早速、異業種の企業が、再エネに参入を始めました。7月25日時点での設備認定件数は約2万4000件。このほとんどは住宅用太陽光ですが、中でも、風力2件、水力2件、メガソーラーは100件など、たった1か月で、本格的な発電事業が約100事業、生まれた勘定になっています。また合計すると、既に40万kW程度の発電設備の新設が決まったこととなり、今年予想されている新規導入250万kWの1/5程度を、約1か月で達成してしまった勘定となります。

-

人形峠(鳥取県)の国内ウラン鉱山の跡地。日本はウランの産出もほとんどない 1・ウラン資源の特徴 ウラン鉱床は鉄鉱石やアルミ鉱石などの鉱床とは異なり、その規模がはるかに小さい。ウラン含有量が20万トンもあれば

-

米国の「進歩的」団体が、バイデン政権と米国議会に対して、気候変動に中国と協力して対処するために、米国は敵対的な行動を控えるべきだ、と求める公開書簡を発表した。 これは、対中で強硬姿勢をとるべきか、それとも気候変動問題を優

-

失望した「授業で習う経済理論」 第4回目からはラワース著「ドーナツ経済」(以下、ラワース本)を取り上げる。 これは既成の経済学の権威に挑戦したところでは斎藤幸平著『人新世の「資本論」』(以下、斎藤本)と同じだが、仮定法で

-

長期停止により批判に直面してきた日本原子力研究開発機構(JAEA)の高速増殖炉の原型炉「もんじゅ」が、事業の存続か断念かの瀬戸際に立っている。原子力規制委員会は11月13日、JAEAが、「実施主体として不適当」として、今後半年をめどに、所管官庁である文部科学省が代わりの運営主体を決めるよう勧告した。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

ペロブスカイト太陽電池は「軽くて曲がる太陽光パネル」として脚光を浴びてきた。技術開発は進んでおり、研究室レベルではセルの変換効率は26.7%に達したと報告された。シリコン型太陽電池と層を重ねたタンデム型では28.6%にも

-

このごろ世の中は「脱炭素」や「カーボンニュートラル」でにぎわい、再生可能エネルギーとか水素とかアンモニアとか、いろんな話が毎日のようにマスコミに出ています。それを後押ししているのがESG投資ですが、その意味がわからない人

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間