原発再稼働で値下げ可能な電力会社と不可能な電力会社、その違いは?

Mintr/iStock

2025年7月31日の北海道新聞によると、「原子力規制委員会が泊原発3号機(後志管内泊村)の審査を正式合格としたことを受け、北海道電力は今秋にも電気料金の値下げ幅の試算を公表する」と報じられた。北海道電力は2025年8月現在、規制料金では全国で最も高い水準にあり、泊原発3号機の再稼働によって電気料金が大幅に下がることが期待されるのは当然だろう。

北電、全国最高水準の電気料金どこまで下げる? 泊原発の正式合格で秋にも試算公表

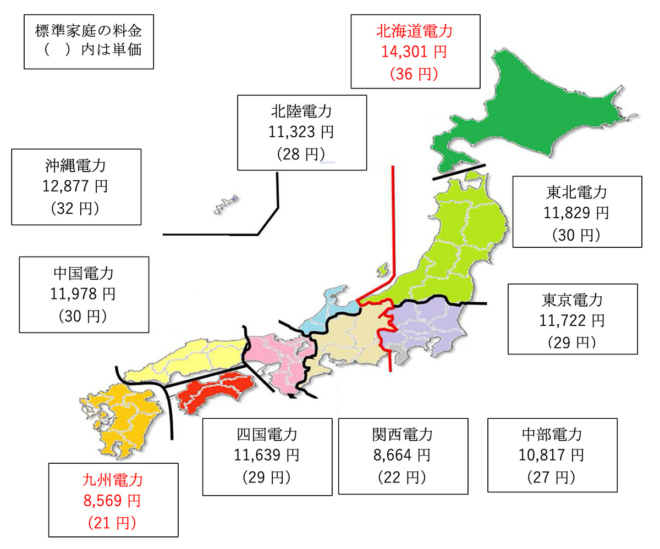

図1は、2023年6月の規制料金改定時における電気料金の比較を示している。標準家庭の電気料金は、従量電灯B契約30Aで400kWh使用した場合の金額である。ただし、参照資料によっては託送料や再エネ賦課金の有無などにより値が異なるため、今回は資源エネルギー庁がまとめた数値を使用した。

図1 2023年6月改定時の規制料金(資源エネルギー庁資料参照)

この比較から、確かに北海道電力の料金が全国で最も高く、九州電力と比べると約1.7倍に達していることがわかる。経産省はかつて「自由競争によって電気料金はいくらでも下げられる」と豪語していたが、結果として原子力発電所の再稼働こそが電気料金を左右する最大の要因となっている。

関西電力や九州電力は、原発の再稼働によって電気料金を大幅に引き下げた。しかし、女川原発2号機を再稼働させた東北電力は値下げを行っておらず、東京電力も柏崎刈羽原発6号機が稼働しても電気料金の値下げはできないとしている。

本稿では、原発の再稼働によって電気料金を下げられる会社と、そうでない会社の違いを分析し、北海道電力がどの程度の値下げを実現できるのかを予測する。

重要なのは火力発電の燃料費削減量

以前の記事「原子力発電は高いのか?安いのか? 電気料金の原価から考える」でも触れたが、関西電力と九州電力は、ほぼすべての原子力発電所が稼働しているため、燃料費を再稼働前の約半分に減らすことに成功している。

https://agora-web.jp/archives/240815045338.html

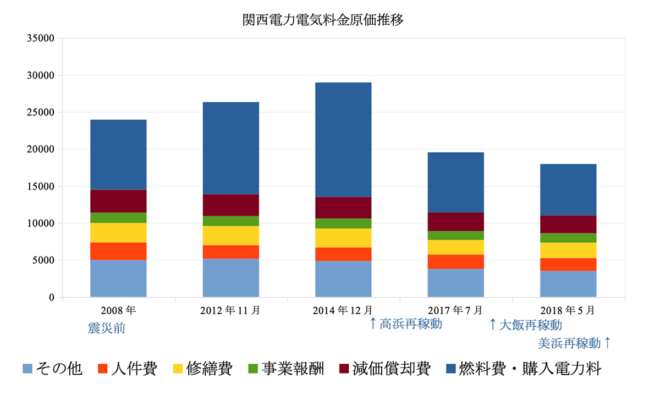

図2は、関西電力が料金改定時に提出した料金原価の推移を示したものである。濃い青で示した燃料費および購入電力料は、2014年と比較して、高浜原発が再稼働した2017年以降に半減していることがわかる。

図2 関西電力が申請した料金改定時の料金原価

では、北海道電力の場合はどうだろうか。北海道は冬季需要の方が大きいため、2025年1月17日の実績データをもとに検討した。

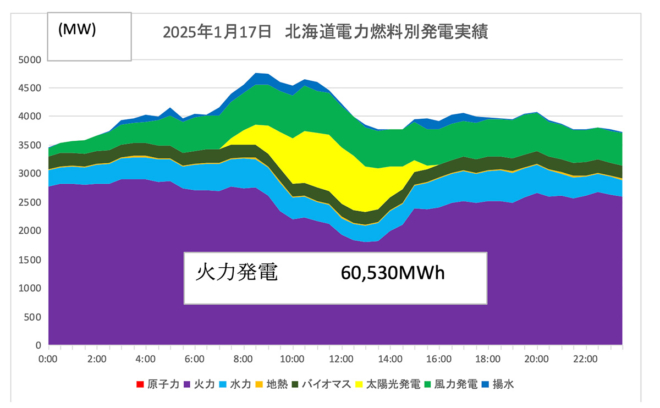

図3は、1月17日における北海道電力の燃料別発電実績を示している。火力発電の比率が高く、日量で60,530MWhに達している。

図3 2025年1月17日の北海道電力燃料別発電実績

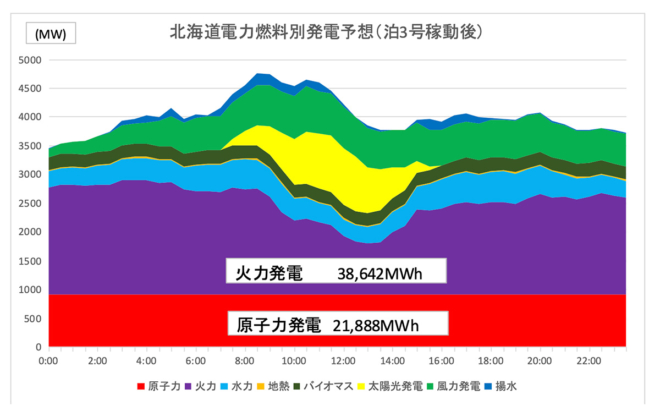

図4は、泊原発が再稼働し、その分だけ火力発電の発電量を減らした場合のシミュレーションである。結果として、火力発電の日量は60,530MWhから38,462MWhへと減少し、その削減幅は37%に達する。単純計算では、燃料費もおおよそ37%程度の削減が期待できる。

図4 泊原発が再稼動してその分火力発電が減少した場合の想定

北海道電力の総括原価はどれくらいになるか?

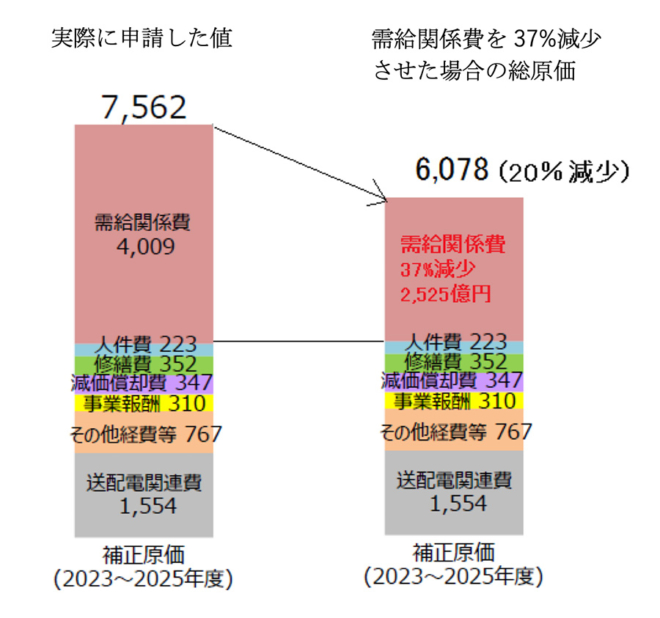

図5は、2023年5月に北海道電力が料金改定申請時に提出した総原価の内訳である。燃料費や購入電力料を合計した「需給関係費」は4,009億円となっている。単純計算では、この需給関係費が37%減少し、2,525億円程度になることが期待される。

図5 泊原発が再稼動してその分火力発電が減少した場合の想定総原価

需給関係費が37%減少すれば、総原価はおよそ20%減少する。非常にラフな計算ではあるが、電気料金も最大で20%程度引き下げられると考えられる。

ただし、各電力会社は2022年の燃料価格高騰時に、経産省から料金値上げの時期を遅らされ、かつ値上げ幅を圧縮された影響で、有利子負債が増加している。北海道電力も例外ではない。このため、総原価の減少分の一部は経営健全化に充てる意向があるだろう。私の試算では、料金値下げ幅は15%~20%の範囲になると見込んでいる。

逆に、北海道電力の発表する値下げ幅が15%以下という小幅にとどまる場合は、記者の皆さんには、泊3号機の再稼働による燃料費削減額をどの程度見込んでいるのか、その根拠は何なのかを、ぜひ問いただしていただきたい(おそらく答えないとは思うが)。

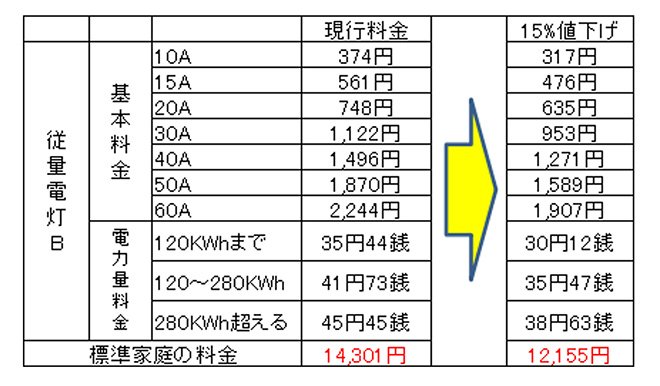

表1には、15%値下げした場合の従量電灯B料金と標準家庭の料金を記載した。これを図1の各社の標準家庭料金と比較すると、沖縄電力よりは安くなるものの、依然として高い方から2番目という水準である。泊2号機が再稼働すれば、さらなる料金低減が期待できるだろう。

表1 15%値下げした場合の北海道電力電気料金想定

一方、北海道のローカル民放であるHTBやUHBは、値下げ幅は月額108円程度にとどまると報じている。その理由として、すでに原発の安全対策費が発生していることを挙げている。確かに、これまでの建設費の一部は今後も原価償却費として計上されるが、それは関西電力や九州電力も同様である。北海道電力自身が秋に試算を公表するとしているにもかかわらず、月100円程度の値下げでは物笑いの種に終わるのではないだろうか。

東京電力の値下げはどうなる?

2025年8月4日の東京新聞によると、7月の参議院議員選挙では「電気料金を抑制するために原発は再稼働すべき」と訴える候補者もいた。しかし、柏崎刈羽原発6号機だけでは、大東京圏の電力消費のごく一部しか賄うことができない。

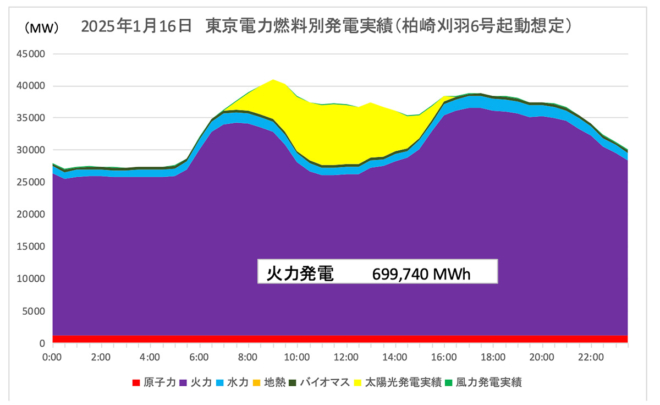

図6は、東京電力管内における燃料別発電実績に、柏崎刈羽6号機が再稼働した場合を想定して加えたものである。原子力発電を示す赤色部分は、ほとんど視認できないほど小さい。残念ながら、この状況では東京電力が料金値下げを判断することは難しいだろう。

図6 1月16日の実績をベースに柏崎刈羽6号機が再稼動した場合の東京電力燃料別発電実績(想定)

東京電力が料金を引き下げられる状況になるには、6号機だけでなく、7号機や5号機、さらに日本原電の東海第二、東北電力と共同建設した女川3号、東通1号といった複数の原発がすべて再稼働して、ようやく値下げの可否を検討できる段階に達する、と考えられる。

では、柏崎刈羽6号機の再稼働が無意味なのかといえば、そうではない。これは7号機や5号機の再稼働につながる重要な一歩である。柏崎市の桜井市長は1~5号機の廃炉を求めている。表向きの理由は、柏崎刈羽原子力発電所が1カ所の発電所として世界最大の出力を持っており、これを縮小すべきというものである。しかし本音としては、廃炉作業に従事する作業員などによる地域経済への恩恵を重視していると考えられる。

市長が地域経済の維持を第一に考えることは、柏崎市を預かる立場として当然であり、これを「ずるい」とは決して思わない。しかし、廃炉は最小限にとどめ、3基程度は延命工事を施すべきだと考える。延命工事を行っても、いずれ廃炉の時期は訪れるが、延命工事と廃炉工事を組み合わせることで、地域経済への恩恵はより長く続く。電源開発の大間原子力発電所や、東京電力東通原子力発電所の計画が進まない現状では、柏崎刈羽原発を最大限活用するしかない。

図6を改めて見ていただきたい。出力100万kWの原子力発電所が発電しても、東京電力管内の膨大な消費電力の中ではわずかな割合に過ぎない。新興の発電会社が多少発電したところで、実質的な影響はほとんどない。ましてや、東京管内で太陽光発電を増設したり、北海道で発電した風力発電を2兆円かけて海底送電線で東京まで送っても、天候に左右される不安定な電力が流れ込むだけである。その代償として電気料金がどれほど高騰するか、想像するのも恐ろしい。

東京電力管内に安価かつ安定した電力を供給するには、原子力発電を安定稼働させるしかないことを、一刻も早く理解していただきたい。

関連記事

-

2024年11月9日20時22分、四国電力管内で最大36万5,300戸の停電が発生した。今回の停電は、送電線が停止してその先に電気が送れなくなったことによるものではなく、他電力との連系線の制御がうまくいかず、四国管内の需

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPRはサイトを更新しました。

-

以前、CO2による海洋酸性化研究の捏造疑惑について書いた。 これを告発したクラークらは、この分野で何が起きてきたかを調べて、環境危機が煽られて消滅する構図があったことを明らかにした。 下図は、「CO2が原因の海洋酸性化に

-

12月8日記事(再掲載)。14日に衆議院選挙が行われ、事前の予想通り、自民党、公明党の連立与党が安定多数を確保。エネルギー分野では問題が山積しているのに、大きな変化はなさそうだ。

-

NSのタイムラインに流れてきたので何気なく開いてみたら、たまたま先日指摘した日経エネルギーNextさんの特集の第2回でした。 こちらも残念かつ大変分かりにくい内容でしたので、読者諸兄が分かりやすいよう僭越ながら補足いたし

-

本レポートには重要な情報がグラフで示されている。太陽光・風力の設備量(kW)がその国の平均需要量(kW)の1.5倍近くまで増えても、バックアップ電源は従来通り必要であり、在来型電源は太陽光・風力に代替されることもなく、従来通りに残っていることである。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

(前回:温暖化問題に関するG7、G20、BRICSのメッセージ①) 新興国・途上国の本音が盛り込まれたBRICS共同声明 新興国の本音がはっきりわかるのは10月23日にロシア・カザンで開催されたBRICS首脳声明である。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間