系統用蓄電池の問題点とはなにか?

sommart/iStock

系統用蓄電池の敷設が急速に進んでいる。

その背景には、2050年脱炭素に向けて太陽光パネルによる発電がますます重要性を増し、その普及が拡大し続けているという事実がある。その結果、大規模な環境破壊や人工的な災害の発生源としての太陽光発電がもつ負の側面も、いよいよ顕著になってきているのである。

そして系統用蓄電池も、同様に厄介な側面をもつことが明らかになりつつある。

主力電源になることを目指している太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー電源(自然エネルギー電源)は、天候や気候に左右されて「変動する不安定」電源である。勝手に大量に発電しすぎたり、必要なときに(例えば夜間や雨天時)まったく発電しなかったりする気まぐれな電源なのである。

したがって、そのような気まぐれ状態を均して平準化するには、大規模なバックアップ電源としての系統用蓄電池の普及が欠かせない。このことは2012年に太陽光などの再生可能エネルギー(再エネ)を大々的に普及させるという政策に大きくかじを切った当初から分かっていたことである。

2050年に向けて構想されている総蓄電設備には莫大なコストが必要である。その総額は100兆円のオーダーを超えるとの見積もりもある。そしてその莫大なコストは、私たちが毎月払っている「再エネ賦課金※)」に上乗せされるのである。

その結果、私たちの電気料金は今後ますます高騰していく。これは家計をじわじわと逼迫し、やがては破綻に追い込む大問題である。

そしてここに、もうひとつの大きな問題が姿を現してきた——安全性の問題である。

スマホなどのリチウムイオン電池が火災・爆発を起こし、ニュースや社会問題になることはしばしばある。しかし、系統用蓄電池の大きさ・量はスマホの比ではない。それこそが大きな問題なのである。

火災を起こしたスマホ電池は、多量の水に浸して窒息させれば消火できることもある。しかし系統用蓄電池はスマホ電池より遥かに大きいため、窒息消火はできない。燃え尽きるのを待つしかないのである。蓄電池の主な材料であるリチウムなどは有害な化学物質であり、その火災はヒトや動物に有害な毒ガスを撒き散らすだけでなく、環境(大気や水系)を長期間にわたって汚染し続けることにもなる。

系統用蓄電池とは

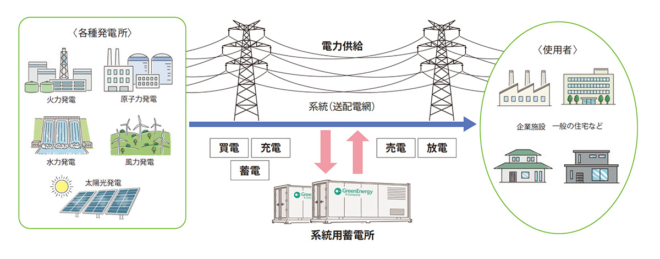

そもそも系統用蓄電池とは、家庭や工場などに電気を配る電力系統に直接接続された大規模な蓄電池のことである。その中身は、リチウムイオン電池やNAS電池などの小さな単位(セル)を多数束ねたものだと思えばよい。系統用蓄電施設は「蓄電所」と呼ばれることもある。

系統用蓄電池の役割は、電力の需給バランスを調整して電力系統を安定化させ、季節や天候に左右されやすい再生可能エネルギーが生み出す大量の「変動かつ不安定」電力を貯め、必要なときに必要な分だけ取り出すことである。

再エネ発電設備が増えるほど、それを買い取る費用が増え、再エネ賦課金の単価は上昇する。系統用蓄電池の導入も初期費用がかかるため、そのコストの一部が賦課金に上乗せされる。

再エネ賦課金の推移(過去13年で約18倍に高騰)

©資源エネルギー庁

再エネ賦課金は2012年の導入当初に比べて18倍に高騰している。政府の計画では、今後も太陽光などの再エネを増やしていくことになっている。当然ながら系統蓄電池も、これまでの比ではない勢いで増やしていかねばならない。そうなれば2050年に向けて再エネ賦課金はうなぎ登りに増えていかざるをえない。

系統用蓄電池の危険性

リスクとは、事故発生の頻度と発生時の悪影響を考慮したものである。系統用蓄電池のリスクには、火災・発火・爆発リスク、自然災害(特に浸水)による故障・事故のリスク、周辺のヒト・動植物・環境への二次被害リスクがある。

これらのリスクを軽減するため、リチウムイオン電池を用いる系統用蓄電池には、安全性の向上、適切な土地選定、環境アセスメント、事故対策、保険加入、定期的な保守・点検、遠隔監視体制の構築などが不可欠である。

1)リスクと対策

・火災・爆発リスク

リチウムイオン電池はエネルギー密度が高く、熱や衝撃で発火する可能性が高い。

・自然災害リスク

浸水や風害(台風・竜巻など)による故障や短絡の危険がある。ハザードマップを使い、土地の水没危険性などを調査することが不可欠である。

・二次被害リスク

発火時には周辺の民家への延焼、有毒ガスの発生、土壌汚染などが起こる可能性がある。

住民としては、系統蓄電池の敷設事業者がこれらの対策を真摯に検討しているかどうか、詳細な説明を受けて確認しなければならない。そうしなければ取り返しのつかない事態を招きかねない。

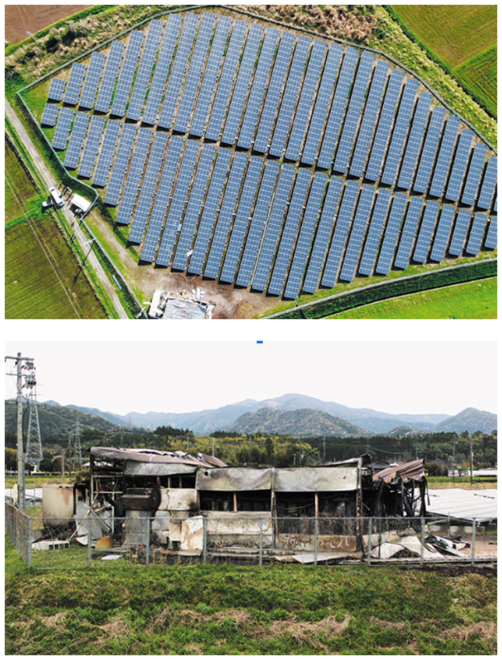

2)一つの事例——消せない火災

2024年3月27日の夕方、鹿児島県伊佐市内の太陽光発電所に併設された大型蓄電池で火災事故が発生した。

火災・爆発を起こして黒焦げになった大型蓄電池

https://www.pveye.jp/eye_sight/view/5101/

火災を起こした蓄電池はやがて爆発し、消防隊員4人が負傷した。

問題は、この火災が「消せない」火災であったことである。

リチウムやナトリウムは水と激しく反応し、逆に爆発を引き起こす。このため水を用いた通常の消防車では消火できず、むしろ「火に油を注ぐ」結果になる。この現場でも消防士は傍観するしかなく、火災が収まるまで20時間かかった。

身近に迫る自然エネルギー「第2の危機」

このように危険性の高い系統蓄電池が、全国規模で急速に普及しつつある。

これは太陽光パネル以上に危険性が高く、事故が起これば極めて厄介である。しかし政府が普及を後押ししているため、現時点では十分な安全対策がなくても設置できるよう、法や条例による規制が甘い状態にある。

釧路湿原近くの太陽光パネル設置が大問題となっているが、系統用蓄電池は今のうちに対策を講じなければ、気がついたときには取り返しのつかない事態になりかねない。

太陽光などの自然エネルギーは、自然に優しいどころか自然破壊の元凶となってしまっている。これを「自然エネルギー第1の危機」とすれば、系統蓄電池の急速かつ無秩序な普及は、まさに「自然エネルギー第2の危機」といえる。

今はまだひっそりとして見逃されがちだが、誰の目にもつくようになった時点では、すでに手遅れである可能性が高い。

その点をしっかり考えておかなければ、系統用蓄電池を設置する業者、普及を後押しする政治・行政だけでなく、受け入れた地域側も未来にわたって——孫子の代を超えて——禍根を残すことになりかねない。

■

注1)再エネ賦課金とは、再生可能エネルギー(太陽光、風力など)の買い取り費用を、電気を利用する国民全員が電気使用量に応じて負担する「再生可能エネルギー発電促進賦課金」のこと。電気料金の一部として請求され、毎月、電力会社の「ご使用量のお知らせ」などで確認できる。2025年度の賦課金単価は1kWhあたり3.98円。

【参考】

関連記事

-

前稿まで、5回に渡りクーニンの「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか?」を読み解いてきた。この本は今年3月に刊行された。 その後、今年7月末に「『気候変動・脱炭素』 14のウソ」という日本語の書が出版された

-

小泉進次郎環境相の発言が話題になっている。あちこちのテレビ局のインタビューに応じてプラスチック新法をPRしている。彼によると、そのねらいは「すべての使い捨てプラスチックをなくす」ことだという。 (フジテレビ)今回の国会で

-

政策アナリストの6月26日ハフィントンポストへの寄稿。以前規制委員会の委員だった島崎邦彦氏が、関電の大飯原発の差し止め訴訟に、原告の反原発運動家から陳述書を出し、基準地震動の算定見直しを主張。彼から規制委が意見を聞いたという内容を、批判的に解説した。原子力規制をめぐる意見表明の適正手続きが決められていないため、思いつきで意見が採用されている。

-

我が国の2030年度の温室効果ガスの削減目標について、2050年カーボンニュートラルと整合的で、野心的な目標として、2013年度から46%削減を目指すこと、さらに、50%の高みに向け、挑戦を続けていきます。トップレベルの

-

気候変動を気にしているのはエリートだけだ――英国のアンケート結果を紹介しよう。 調査した会社はIpsos MORIである。 問いは、「英国で今もっとも大事なことは何か?」というもの。コロナ、経済、Brexit、医療に続い

-

原発事故に直面して2年が経過した福島の復興をめぐって、何ができるのか。それを考える前提として、まず現状を知る事ではないでしょうか。

-

気候変動開示規則「アメリカ企業・市場に利益」 ゲンスラーSEC委員長 米証券取引委員会(SEC)のゲンスラー委員長は26日、米国商工会議所が主催するイベントで講演し、企業の気候変動リスク開示案について、最終規則を制定でき

-

海南省が台風11号に襲われて風力発電所が倒壊した動画がアップされている。 支柱が根元からぐにゃりと折れ曲がっている。 いま世界の風力発電においては中国製のシェアが多い。 洋上風力は救世主に非ず 日本で建設されている風力発

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間