電力、復旧力維持への不安-九州地震から考える

熊本地震。被災地で重要な風呂(陸上自衛隊ホームページより)

熊本地震。被災地で重要な風呂(陸上自衛隊ホームページより)地震で見た日本の底力

熊本県、大分県など、九州で14日から大規模地震が続いている。1日も早い復旧と被災者の方の生活の回復を祈りたい。

この地震でインフラの復旧の面で日本の底力に改めて感銘を受けた。災害発生1週間後の20日に、電力はほぼ全戸に復旧、熊本県内では都市ガス、水道は9割以上が復旧した。物資不足は当初の数日だけで、買い物でも、コンビニや大型スーパーでも9割が復旧した。ひどい破損のあった九州自動車道は、今月中に復旧するという。

他国では大規模な災害時に略奪や暴動などの混乱が起こるが、民度の高い熊本、大分両県では、被災者の方々はパニックも起こさず、冷静に事態に対応した。もちろん一部には公表情報とのズレがある場所もあるだろうが、状況は総じて改善に向かっている。

「必ず助けが来る」。今の日本では、大規模災害で、こう言って励ましても、決して嘘にはならない。

これはインフラ企業、物流・運送企業、また道路を保守する公的機関の能力の高さを示すものだろう。その人々の努力は称えられづらいが、感謝と敬意を示したい。自衛隊や政府、行政の復旧活動の努力も素晴らしいが、民間の底力があるのだ。

しかし日本のインフラ企業の能力の高さは、どの災害でも観察される。九州地震での適切な結果も、私には意外感はなかった。

エネルギー・インフラの復旧では、電力中央研究所が興味深いリポートを公表している。「東日本大震災・被災地におけるエネルギー利用 実態調査」という。(抜粋版)

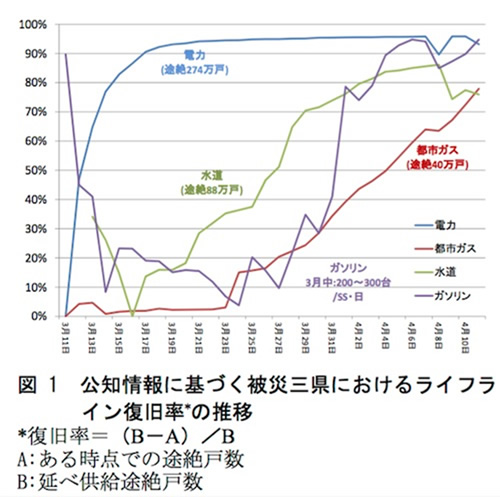

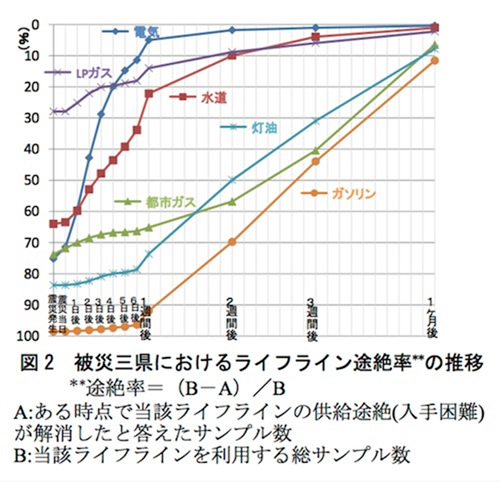

電気、水道、灯油、ガソリン、都市ガス、LPガスのライフラインを調べると、復旧が早かったのは電気で1週間後までに95%以上が復旧している。(図1)他のインフラよりも復旧は早い。(図2)

以下図表の出典は電力中央研究所上記リポート

以下図表の出典は電力中央研究所上記リポート

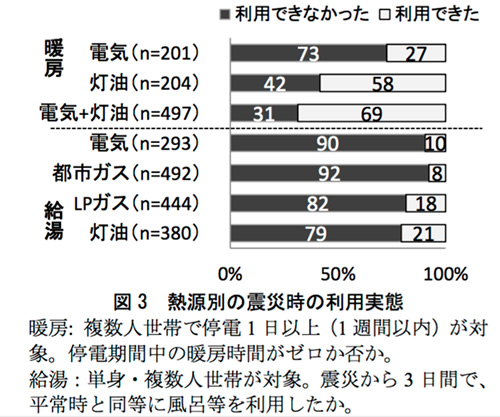

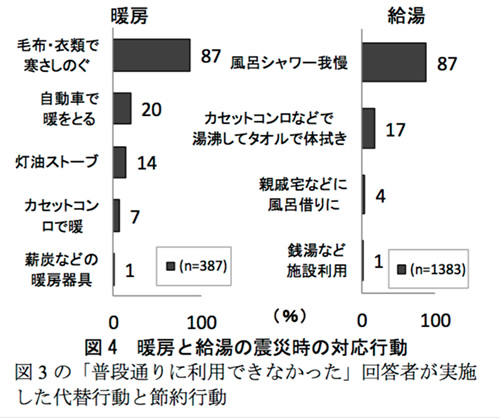

ただし災害直後には、灯油などのエネルギー源が重要になった。(図3)また暖房と給湯では、毛布・衣類で寒さをしのぎ、風呂をがまんする昔ながらの対応が行われた。

電力の復旧の早さは災害地を担った東北・東京の両電力の復旧力の高さに加え、電線が地上に露出しているために他のインフラより整備がしやすいという点もあるのだろう。また自立型電源として期待された太陽光発電システムは3割が使えなかったという。

仮に私たちが個人、企業、地域防災の視点から大規模災害に備える場合には、日本の電力の復旧力を前提に、対策を組み立てた方がいいだろう。また可能なら、自律的なエネルギー源を組み合わせることが必要だ。自家発電や、灯油ストーブなどだ。ただし太陽光は地震などで破損の可能性が有り、過度な期待はない方がいい。またこれはあくまで個人の生活や通常の事務所レベルの電力需要に対するもので、産業用の大規模発電は、より時間がかかるだろう。

電力業界、都市ガス業界を私が取材して印象に残るのは、供給への責任感が企業の中に色濃くあることだ。どの企業でも、現場が非常に大切にされている。

送配電システム維持、費用と責任は?

こうした日本のインフラの復旧力は、世界の中でまれのようだ。他国の状況が伝えられるが、先進国である米国でも、2005年のハリケーン「カトリーナ」では1800名が亡くなり、洪水が引いた後、3ヶ月後でも電力が復旧せず、住民の居住が放棄された町があったと報道されていた。2010年の22万人が死亡したハイチ地震では、被災後5年が経過しても、インフラは壊れたまま復旧していないという報道があった。

米国で活動する日本人のエネルギー研究者によれば、近年、米国の電力会社の復旧力の悪化が指摘されているという。2012年のハリケーン「サンディ」では米国東部のニューヨーク州、ニュージャージ州では、850万世帯が停電。復旧の遅れで、いくつかの電力会社を持つ親会社のファースト・エナジー社が批判を浴びた。同社は、停電地区から離れたオハイオ州にある。

米国は各州で電力の制度が違うが、上記2州では90年代に発送電分離、地域電力会社を分割、民営化した。ところが新規参入が小売り部門で起きず、地域の送電会社が買収され、事業を継続した。しかし収益向上のために、災害関連の設備投資を怠り、復旧力が落ちたのではないかと、メディアは批判をしている。(この事情は、筆者のかかわるエネルギー研究サイトのGEPRの記事「ハリケーン・サンディ、電力復旧遅れの理由」を参照されたい)

気になることがある。現在の日本では、エネルギーシステム改革で、電力とガスの自由化が進行している。これまで供給義務が課せられる一方で、地域独占が認められた電力会社の発送電分離、小売り自由化などの政策が行われている。

今回の電力自由化の議論を観察すると、2011年の福島原発事故の後で電力会社批判が強まった後で当時の政権与党の民主党が世論におもねって注目を集める政策として自由化を進めた面がある。以前からその案を持っていた経産省・資源エネルギー庁は、それに乗っかってしまった。この自由化は、現場のニーズからわき上がったものではないのだ。

私は原則としてあらゆる産業で、自由競争を支持する。ただし電力・ガスのようなインフラ産業では、自由化はやってもいいが、国民生活への影響が大きすぎるので、慎重に行うべきだと考えている。今回の改革をめぐる議論では、電力会の災害対応能力の高さをどのように維持するかについて詳細な検証が行われなかった。

電力自由化、災害対応力を忘れていないか

電力自由化を勧告した、経産省の「電力システム改革専門委員会報告書」(13年2月)では、災害対応と電力会社の供給能力の維持は「期待したい」「電力会社の社内文化の維持を支える制度づくりが必要」という指摘はあったが、具体策が書かれていなかった。私はその無責任さに驚いた。

これまで同一会社内で済んでいた電力会社の災害対策は、自由化後は会社ごとに担当が分かれる。その場合に、契約で負担、人員配置のすべてを事前に決め、詳細な制度設計が必要だろう。小売り活動から、広範囲の電源喪失や送配電網の復旧の対応まで、突き詰めた取り決め、契約をしなければならない。ところが、それは遅遅として進まない。

電力自由化後も発送電部門のメンテンナンスは地域電力会社が行うことになった。送電料金の査定を、経産省は新規事業者の参入を容易にするため、かなり抑制している。送電部門の設備更新に、金が回りづらくなる。遅かれ早かれサービスレベルは落ちるだろう。

また供給体制では、昨年4月から広域連携機関という組織が立ち上がり、日本全体の電力需給の調整を行うことになっている。しかし、原子力発電所が無計画に止まって、各社の供給力に余力がほとんどない状況は続き、それは当面解消する見込みがない。

また地域供給義務が、既存の電力会社になくなる。今後は小売りの場合には、各電力会社と、契約者の問題になる。これは今までのような、地域全体での電力復旧に各社が努力をしなくなるかもしれない。

大規模災害が起こったら、地域送配電の復旧には資金が足りず、電力供給の余力も各社はない。供給リスクが高まることになる。

また来年はガス自由化が予定されている。都市ガス、簡易ガスも、今、供給制度づくりが検討されているが、電力と同じように、災害時の問題は現在検討中だ。

経産省は優秀な官僚が集う官庁とされてきたのに、このおかしな政策は、いったいどうしたことだろうか。前のめりに、決めるべきことを決めずに自由化に突っ走っている。

しかし、もう制度改革の後戻りはできない。今年4月から小売りの自由化が始まり、2022年までに強制的に今後、各電力会社の発送電は分離される予定だ。小売り自由化では、各新規参入者が積極的に広告活動を行っている。そこでは「安さ」「選択の自由」を各社も、経産省・エネ庁も強調する。しかし「災害の時にどうなるか」ということは、宣伝文句ではあまり見られない。

もちろん私は自由化で、「既存電力の電気を買え」と、強調するつもりは毛頭ない。しかし、既存電力のよい伝統を評価した上で、災害時の「もしも」の時を突き詰めないと、大変なことになるだろう。今回の九州地震が「日本のインフラ復旧、最後の成功例」にならないことを祈りたい。大丈夫なのだろうか。

(2016年4月25日掲載)

関連記事

-

温暖化問題は米国では党派問題で、国の半分を占める共和党は温暖化対策を支持しない。これは以前からそうだったが、バイデン新政権が誕生したいま、ますます民主党との隔絶が際立っている。 Ekaterina_Simonova/iS

-

菅直人元首相は2013年4月30日付の北海道新聞の取材に原発再稼働について問われ、次のように語っている。「たとえ政権が代わっても、トントントンと元に戻るかといえば、戻りません。10基も20基も再稼働するなんてあり得ない。そう簡単に戻らない仕組みを民主党は残した。その象徴が原子力安全・保安院をつぶして原子力規制委員会をつくったことです」と、自信満々に回答している。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 今回からIPCC報告の冒頭にある「政策決定者向け要約」を

-

自民党総裁選が始まり、候補者たちの論戦が続いている。主要な論点にはなっていないけれども、筆者はエネルギー政策に関する発言に注目している。 特に興味を惹かれたのが、高市早苗候補と小林鷹之候補の発言である。両氏は共通して「太

-

トランプ次期政権による「パリ協定」からの再離脱が噂されている中、我が国では12月19日にアジア脱炭素議員連盟が発足した。 この議連は、日本政府が主導する「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)」構想をさらに推進させ、

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

改正された原子炉等規制法では、既存の原発に新基準を適用する「バックフィット」が導入されたが、これは憲法の禁じる法の遡及適用になる可能性があり、運用には慎重な配慮が必要である。ところが原子力規制委員会は「田中私案」と称するメモで、すべての原発に一律にバックフィットを強制したため、全国の原発が長期にわたって停止されている。法的には、安全基準への適合は運転再開の条件ではないので、これは違法な行政指導である。混乱を避けるためには田中私案を撤回し、新たに法令にもとづいて規制手順を決める必要がある。

-

昨年夏からこの春にかけて、IPCCの第6次報告が出そろった(第1部会:気候の科学、第2部会:環境影響、第3部会:排出削減)。 何度かに分けて、気になった論点をまとめていこう。 縄文時代は「縄文海進期」と言われ、日本では今

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間