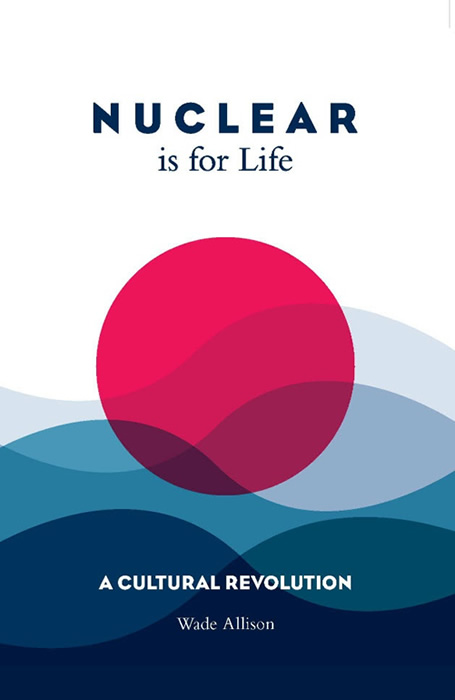

「命のための原子力」-本の紹介、W・アリソン著

アゴラ・GEPRにこれまで寄稿した、オックスフォード大学名誉教授(物理学)のウェイド・アリソン氏が「命のための原子力」という本を英国で出版した。(本の紹介サイト)

【アリソン氏の講演「人類の放射線への恐怖は間違っている」「寄稿一覧」】

この本の紹介文によれば、同氏の著書「放射能と理性」(2009年、邦訳は徳間書店)のメッセージを広げたもの。東京電力福島第一原発事故の検証を含め、人間の生命と、放射線の歴史的、文化的、科学的な相互作用をまとめている。

欧州でも社会の中で科学的な教育を受けた人々の間にも、原子力を忌避する考えがあるという。アリソン氏は、放射線による健康影響、コスト、そして核廃棄物の問題を整理し、原子力への過剰な不安が、過剰な放射線防護対策とコストを生んでいることを指摘している。

福島原発事故では、健康被害がなく、死者がいないことを強調し、過度の不安が放射能防護のコストを増やしているという。また放射線防護は、現在の技術で十分、安全性を確保できる。さらに使用済み核燃料問題も、地層処分という各国の目指す方法で解決すると主張した。

それよりも化石燃料を使うことによる大量の金銭とエネルギーの浪費、さらに温室効果ガスの発生による地球温暖化の進行を避けるため、原子力を使うことのメリットは大きいと述べている。原子力は人類の生活をより豊かにするエネルギーという。

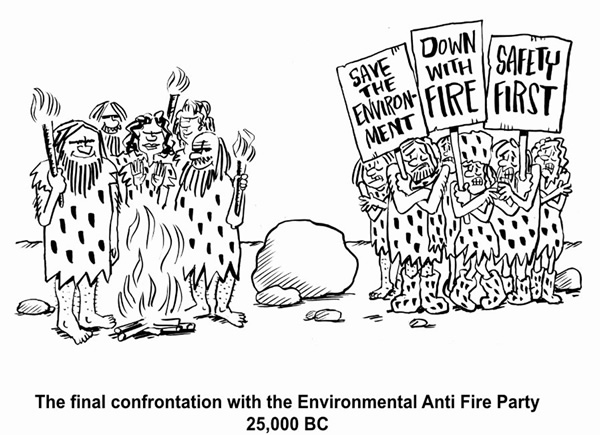

アリソン氏の主張は、本の中のこの風刺画にまとめられる。人類は推定で紀元前2万5000年前に、火を使うようになった。最初は火も恐怖の対象であっただろう。しかし過度に安全性を求める人たち、つまり「環境を守れ」「火を使うな」「安全第一」とプラカードを掲げる人々(左)は凍え、火を使う人々(右)は快適な生活をしている。

同じことが現代の原子力の活用でも言えるかもしれない。新しい技術を適切に使えば、快適な生活ができるようになる。

(2015年10月26日掲載)

関連記事

-

経済産業省において「エネルギー情勢懇談会」の提言が4月13日にまとめられた。現在政府が策定した長期のエネルギー政策としては、2014年に策定したエネルギー基本計画があり、ここでは主として2030年のエネルギーミックス目標

-

小型モジュラー炉(Small Modular Reactor)は最近何かと人気が高い。とりわけ3•11つまり福島第一原子力発電所事故後の日本においては、一向に進まない新増設・リプレースのあたかも救世主のような扱いもされて

-

今年の8月初旬、韓国の電力需給が逼迫し、「昨年9月に起こった予告なしの計画停電以来の危機」であること、また、過負荷により散発的な停電が起こっていることが報じられた。8月7日の電気新聞や9月3日の日本経済新聞が報じる通り、8月6日、夏季休暇シーズンの終了と気温の上昇から供給予備力が250万キロワット以下、予備率が3%台となり、同国で需要想定と供給責任を担う韓国電力取引所が5段階の電力警報のうち3番目に深刻な状況を示す「注意段階」を発令して、使用抑制を呼びかけたという。

-

1. はじめに 原子力発電で使用した原子燃料の再処理によって分離される高レベル廃棄物(いわゆる「核のゴミ」)を地中深くに埋設処分するために、処分場の候補地となりうるか否かを調査する「文献調査」が北海道の寿都町、神恵内村、

-

米朝首脳会談の直前に、アメリカが「プルトニウム削減」を要求したという報道が出たことは偶然とは思えない。北朝鮮の非核化を進める上でも、日本の核武装を牽制する必要があったのだろう。しかし日本は核武装できるのだろうか。 もちろ

-

nature.com 4月3日公開。英語題「Impacts of nuclear plant shutdown on coal-fired power generation and infant health in the Tennessee Valley in the 1980s」石炭火力発電へとシフトした結果、粒子汚染が増加し、影響を受けた場所のほとんどで乳児の健康が損なわれた可能性があることから、公衆衛生に対する悪影響が示唆されている。

-

はじめに 発電用原子炉の歴史はこれまでは大型化だった。日本で初めて発電した原子炉JPDRの電気出力は1.25万キロワットだったが今や100万キロワットはおろか、大きなものでは170万キロワットに達している。目的は経済性向

-

現在の日本のエネルギー政策では、エネルギー基本計画(2014年4月)により「原発依存度は、省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や火力発電所の効率化などにより、可能な限り低減させる」こととなり、電力事業者は今後、原発の新増設が難しくなりました。原発の再稼動反対と廃止を訴える人も増えました。このままでは2030年以降にベースロード電源の設備容量が僅少になり、電力の供給が不安定になることが懸念されます。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間