海外の原発総事業費3兆円には福島事故対策費は入っていない

はじめに

原発は高くなったと誤解している人が多い。これまで数千億円と言われていた原発の建設費が3兆円に跳ね上がったからである。

日本では福島事故の再防止対策が膨らみ、新規制基準には特重施設といわれるテロ対策まで設置するよう義務付けられたから、海外の原発もさぞ手厚く安全対策をしているだろう、という連想もあったようだ。

しかし、これは全くの誤解である。数千億円というのは原発1基の建設費のことで、3兆円と言うのは原発2基の建設費に2基の運転費を加えた総事業費のことである。

両者は全く別物である。1基の原発の建設費が数千億円の時追加の安全対策が無くても総事業費は3兆円になるのである。

福島事故後、日本では全ての原子力発電所が停止してしまったが、海外の原子力発電所は運転継続したままである。欧州の軽水炉にはチェルノブイリ事故の後、全てフィルターベントを追加したし、格納容器には水素燃料装置がついているから、どの原発も追加の安全対策をしていない。

だから“原子力発電所の総事業費”が高くなる筈がないのである。日本では膨大な費用をかけて様々な対策を追加しているため、海外でも追加対策をして高くなったのではないかと誤解されただけである。

原発建設費の大半は資本費だというのは全くの誤解である。

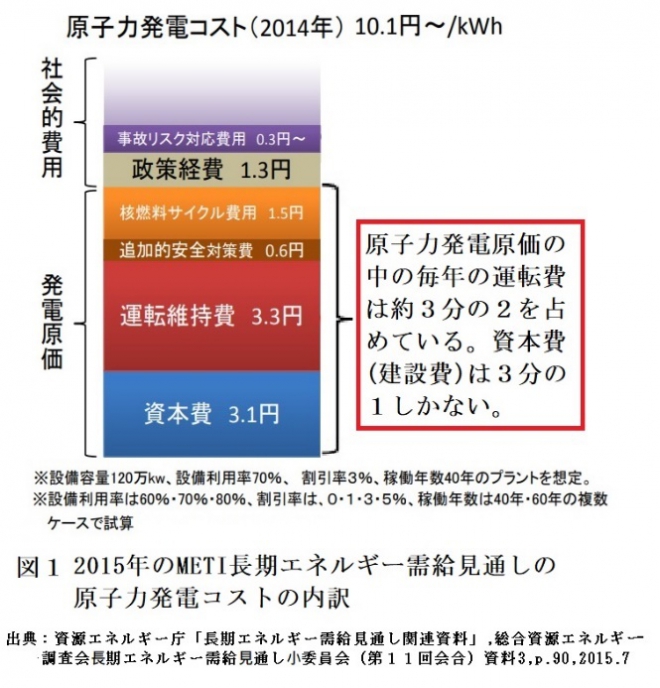

図1はMETIの最新のコスト試算資料「長期エネルギー需給見通し」から抜粋したものである。

原子力発電原価の中の資本費と運転費の割合を比べると運転費の方が多いのである。原発の燃料費が安いと言う常識は正しい。核燃料サイクル費用は発電原価8.5円の中の1.5円しかないからである。

しかし、運転維持費が3.3円もあり原価内訳の中で最も高い。運転員、保全院の人件費等で、プラントを安全に保つには専門的技術者が必要なためである。このため発電原価の中の運転費の割合は6割もある。

つまり、原子力発電コストは資本費よりも運転費の方の割合が大きいのである。

海外の電力会社には原発の運転員がいない

海外の殆どの電力会社は原子力発電所を持っていない、だから原発を運転できる技術者がいない。

原子力先進国の英国でもこれまで建設・運転してきた原子力発電所は全てガス冷却式原子炉だから、日立が建設する軽水炉の運転経験を持つ技術者がいない。

ウィルファ原子力発電所(Wikipediaから:編集部)

だから英国政府のウィルファ原子力発電所の計画では、建設だけでなく運転も外部企業に発注する計画とされている。したがって3兆円は建設だけでなく、操業期を通じた運転の費用も含んでいる。

なぜ、建設だけでなく運転費まで試算するのかと訝しんだ向きが多かったことと思うが、海外では建設費だけでなく、運転費も試算するのがむしろ普通なのである。これが日本の常識と異なるのである。

日本では原発建設後は電力会社が運転するから原発コストと言えば建設費だけだと思われてきた。

しかし、海外ではそうではないのである。コストに占める割合はむしろ運転の方が大きく、原発の建設費と言えば建設と運転の両者を含む総事業費のことを指すことが多い。

つまり、ウィルファ原子力発電所の場合、原子力発電所2基の建設費は約1兆円だが、運転費は約2兆円もあり総事業費は約3兆円になるのである。

原発建設費に関する日本の“常識”と世界の“常識”

原発建設費に関する日本の“常識”と世界の“常識”は以下のとおりである。

日本の“常識”(非常識)

原発建設費は37万円/kW。

ウィルファは135万kW/基だから135万×37万円×2=9,990億円

世界の“常識”

① 建設費は上記同様9,990億円

② 運転費は運転期間35年間とすれば約1.8兆円

③ 建設費の総額は約3兆円である

METI長期エネルギー需給見通しと同じ条件で検証を試みる

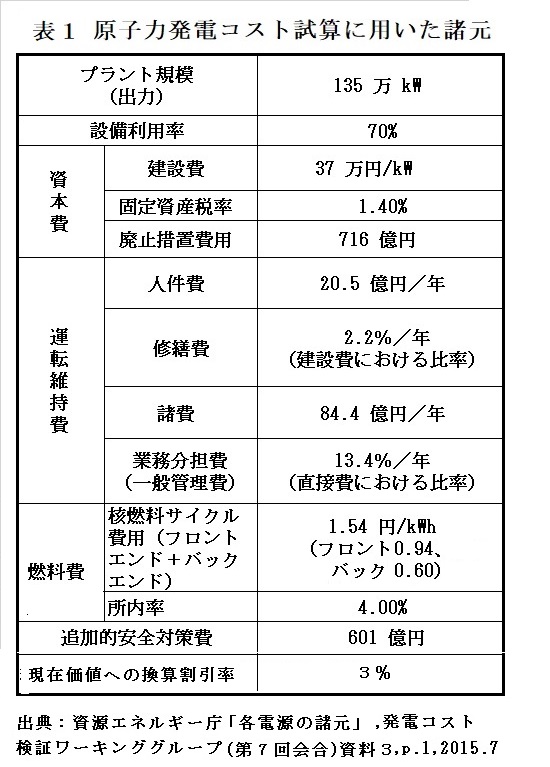

実際にウィルファ原子力発電所の総事業費が一体いくらになるのかを検証する。資産条件はMETI長期エネルギー需給見通しと同じ条件とする。

まず建設費であるが、前項に示した通り37万円/kWを用いれば135万×37万円×2=9,990億円となる。前項に示す通りこれは異論無いものと思う。

次に運転費である。運転期間は英国ウィルファPJの試算期間とされている35年間とする。

運転費は図1に示した通り、運転員や保守員の人件費等の運転維持費と燃料費に分けられる。

運転維持費は人件費、修繕費、諸費、業務分担費で構成される。それぞれの費用に表1に示した数値を入れ、35年間の費用を算出し3%/年の割戻し率で現在価値に割り戻すと、運転維持費は1兆円、燃料費は 7100億円となる。

これに追加対策費601億円/基、廃止措置費用716億円と固定資産税(建設費×1.4%)を加えると総事業費は3.2兆円となる。安全対策費を除くと3.1兆円で、英国政府の試算値の3兆円とほぼ同じとなることがわかる。

原発の建設費に運転費を加えると約3兆円になるのであり、安全対策費を加えたから高くなったと言うのは全くの誤解である。

関連記事

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 正直言ってこれまでの報告とあまり変わり映えのしない今回の

-

原子力発電所の再稼働問題は、依然として五里霧中状態にある。新しく設立された原子力規制委員会や原子力規制庁も発足したばかりであり、再稼働に向けてどのようなプロセスでどのようなアジェンダを検討していくのかは、まだ明確ではない。

-

筆者は基本的な認識として、電力のビジネスモデルの歴史的大転換が必要と訴えている。そのために「リアルでポジティブな原発のたたみ方」を提唱している。

-

米国出張中にハンス・ロスリングの「ファクトフルネス」を手にとってみた。大変読みやすく、かつ面白い本である。 冒頭に以下の13の質問が出てくる。 世界の低所得国において初等教育を終えた女児の割合は?(20% B.40% C

-

9月5日、韓国の科学技術情報通信省は、東電福島第一原発サイトで増え続けている「トリチウム水」(放射性のトリチウムを含んだ処理水)の問題に関し、「隣国として、海洋放出の可能性とこれに伴う潜在的な環境への影響に深刻な憂慮があ

-

広野町に帰還してもう3年6ヶ月も経った。私は、3・11の前から、このままでは良くないと思い、新しい街づくりを進めてきた。だから、真っ先に帰還を決意した。そんな私の運営するNPOハッピーロードネットには、福島第一原子力発電所で日々作業に従事している若者が、時々立ち寄っていく。

-

今月の14日から15日にかけて、青森県六ヶ所村の再処理施設などを見学し、関係者の話を聞いた。大筋は今までと同じで、GEPRで元NUMO(原子力発電環境整備機構)の河田東海夫氏も書いているように「高速増殖炉の実用化する見通しはない」「再処理のコストは直接処分より約1円/kWh高い」「そのメリットは廃棄物の体積を小さくする」ということだ。

-

先進国の「脱炭素」押し付けでアフリカの経済成長の機会を奪ってはならない。 ナイジェリア大統領のムハンマド・ブハリがニューズウィークに書いている。 例によって日本のメディアは無視を決め込んでいるので、抄訳して紹介しよう。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間