最終処分場の問題はビジネスライクに考えよう

今月の14日から15日にかけて、青森県六ヶ所村の再処理施設などを見学し、関係者の話を聞いた。大筋は今までと同じで、GEPRで元NUMO(原子力発電環境整備機構)の河田東海夫氏も書いているように

- 高速増殖炉の実用化する見通しはない

- 再処理のコストは直接処分より約1円/kWh高い

- そのメリットは廃棄物の体積を小さくすることだ

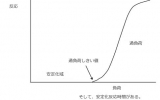

つまり経済的に考えると、今まで再処理工場などに投資された約3兆円を無視すると、核燃料サイクルのキャッシュフローはマイナスだということである。この1円/kWhというコストは計画どおり原発が稼働した場合の話で、原発が減ると単価はもっと高くなる。今はプルトニウムをMOX燃料に加工して消費しているが、この単価は普通のウラン燃料の2倍であり、わざわざ再処理して高価な燃料をつくる意味はない。

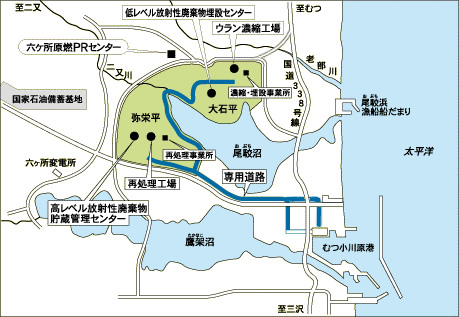

ほぼ唯一のメリットは、プルトニウムをガラス固化して体積を減らせば最終処分場の面積が減らせるということだが、これも実際には大したメリットではない。物理的には、最終処分場に適した空き地があるからだ。他ならぬ六ヶ所村である。

むつ小川原は、かつて石油コンビナートを建設するために造成されたが、それが挫折したまま放置され、図のように再処理工場に使われているのはごく一部で、今でも約250km2が空いている。これは大阪市とほぼ同じ面積で、使用ずみ核燃料を300年分以上、収容できる。再処理工場を建設するとき、地盤などの問題はすべてクリアしたので、使用ずみ核燃料を地層処分するには適している。これは関係者もすべて認める事実だ。

ではなぜNUMOの最終処分場選びが難航し、今度は国が直接やることになるなど、この問題が迷走しているのか。それは国と青森県との間で六ヶ所村を最終処分場にしないという確認書を歴代の知事とかわしたからだ。民主党政権でも、2012年8月22日に枝野経産相が三村知事に対して「青森県に最終処分場をお願いすることはない」と確認した。

これには複雑な経緯があり、かつて激しい反対運動に対して「六ヶ所村は工場であって核のゴミ捨て場ではない」といって住民を説得した経緯もあるらしい。この約束には法的拘束力はないが、地元の了解なしに国が方針を変更することはできないだろう。

しかし再処理して核兵器の材料になりうるプルトニウムをわざわざつくるのは、核拡散のリスクもある。今でも日本は45トン(原爆5000発以上)のプルトニウムを保有しているが、2018年には日米原子力協定の期限が切れる。アメリカは、プルトニウムを何に使うのか、追及してくるだろう。どうせ捨てるなら、使用ずみ核燃料のまま六ヶ所村に埋めればいいのだ。

これに対する反論としては、河田氏のように「核燃料のエネルギーの1%しか使わないまま捨てるのはもったいない」という意見があるが、それならむつ市などにある中間貯蔵所を増やし、キャスクに入れたまま半永久的に貯蔵すればいい。遠い将来、プルトニウムを使う技術がもし実用化すれば、また使うことも可能だ。

いずれにせよ「膨大なコストをかけて再処理工場をつくったのだから使わないともったいない」というサンクコストの錯覚を捨てれば、問題は単純である。ただこれまでの経緯もあるので、これは電力会社というより国の判断だろう。必要なら、安倍首相が青森県に出向いて知事を説得してもいいのではないか。

キャッシュフローが数兆円のマイナスになるプロジェクトは、資本主義の社会ではありえない。これは国家事業ではなく、コストは電力会社が(そして最終的には電力利用者が)負担するので、ビジネスライクに考えてはどうだろうか。

(2015年9月28日掲載)

関連記事

-

エネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)を運営するアゴラ研究所は、旬な政策テーマを選び、識者・専門家と議論する映像コンテンツ「言論アリーナ」を提供している。9月9日夜は1時間に渡って「どうなる福島原発汚染水問題・東電常務に田原総一朗が迫る」を放送した。

-

143名の自民党の衆参両議院議員でつくる研究会・電力安定供給推進議員連盟(会長細田博之衆議院議員)は7月8日、同党の原子力規制に関するプロジェクトチーム(PT)(委員長・吉野正芳衆議院議員)に、それまでまとめていた「「原子力規制委員会設置法3年以内の見直し」等に関する緊急提言」を提出した。

-

原子力規制庁の人事がおかしい。規制部門の課長クラスである耐震・津波担当の管理官が空席になり、定年退職後に再雇用されたノンキャリアの技官が仕事を担うことになった。規制庁は人員不足による特例人事と説明している。

-

低レベルあるいは中レベルの放射線量、および線量率に害はない。しかし、福島で起こったような事故を誤解することによる市民の健康への影響は、個人にとって、社会そして経済全体にとって危険なものである。放出された放射能によって健康被害がつきつけられるという認識は、過度に慎重な国際的「安全」基準によって強調されてきた。結果的に安心がなくなり、恐怖が広がったことは、人間生活における放射線の物理的影響とは関係がない。最近の国会事故調査委員会(以下事故調)の報告書に述べられている見解に反することだが、これは単に同調査委員会の示した「日本独自の問題」というものではなく、重要な国際的問題であるのだ。

-

台湾のエネルギー・原子力政策が揺れている。建設中の台湾電力第四原発をめぐって抗議活動が広がり、政府は建設の一時中止を表明。原子力をめぐる議論で反原発を標榜する一部の世論が政府を引きずり、日本と状況がよく似ている。台湾の人々の声を集めながら、民意と原子力の関係を考える。

-

7月1日記事。仏電力公社(EDF)が建設を受注した英国のヒンクリーポイント原発の建設は、もともと巨額の投資が予想外に膨らみそうで、進捗が懸念されていた。今回の英国のEU離脱で、EDFの態度が不透明になっている。

-

核武装は韓国の正当な権利 昨今の国際情勢を受けてまたぞろ韓国(南朝鮮)の核武装論が鎌首をもたげている。 この問題は古くて新しい問題である。遅くとも1970年代の朴正煕大統領の頃には核武装への機運があり、国際的なスキャンダ

-

2014年6月11日付河野太郎議員ブログ記事「いよいよ電力の自由化へ」に下記のようなことが書いてある。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間