IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

towfiqu ahamed/iStock

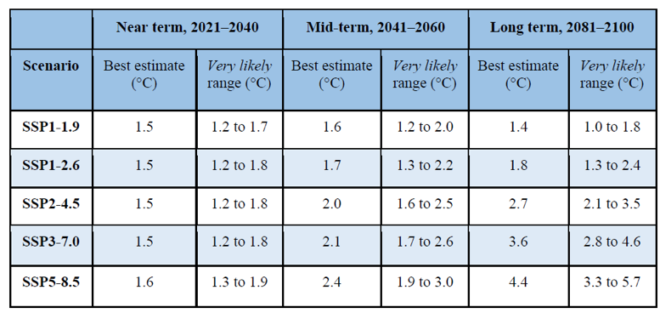

正直言ってこれまでの報告とあまり変わり映えのしない今回のIPCC報告だが、下記の表(Table SPM.1)は初見参だった。

これを見ると、今後、排出量がどうなろうとも、2021年から2040年の間に1.5℃になる。

1.5℃が世界の終わりだと信じている人にはショックであろう。

しかし前回の図1を見ると2020年にすでに1.26℃だった。

だが大雨も強くなっていないし(連載⑥)、台風も強くなっていない。地球温暖化による災害の激甚化など何も起きていない(拙著「地球温暖化のファクトフルネス」)。

あと僅か0.24℃上がって1.5℃になったらいきなり破局になるとは到底思えない。

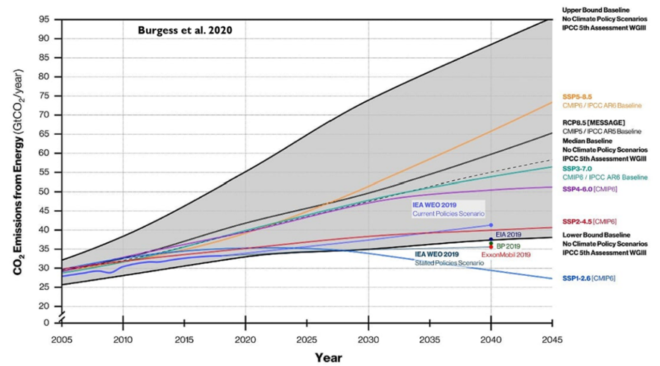

では今世紀末はどうか。2081年から2100年の気温上昇は、表の最下段SSP5-8.5シナリオだと4.4℃となっている。だがこのシナリオの排出量は非現実的で多すぎることは以前の記事で述べた。ここでは図だけ再掲しておこう:

この図を見ると、2019年時点の政策を特段深堀しなくても、世界の排出量はSSP2-4.5(図中の赤い線)に概ね沿って推移すると複数の機関(米国エネルギー省EIA、国際エネルギー機関IEA、BP社、ExxonMobil社)が予測している。改めて表を見ると、ならば気温上昇は2.7℃となっている。

2020年に1.26℃だったところ、あと1.44℃高くなるということだ。

あと1.44℃という、これまでと同じ程度の気温上昇で、いきなり破局的な事が起きるとも思い難い。何しろ、これまで何も災害の激甚化など無かったのだから。

なお付言すると、表は気候モデルの計算に主に基づいた予測である。だが連載③及び連載⑫で述べた様に気候モデルはその大半が過去の大気(対流圏)の気温上昇を過大評価しているなど、課題が多い。この表の数字も気温上昇を過大に推計している可能性が高いと思われる。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

次回:「IPCC報告の論点⑳」に続く

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

■

関連記事

-

一石?鳥 いわゆる「核のごみ」(正式名称:高レベル放射性廃棄物)処分については昨今〝一石三鳥四鳥〟などというにわかには理解しがたい言説が取りざたされている。 私たちは、この核のごみの処分問題をめぐって、中学生を核としたサ

-

朝日新聞に「基幹送電線、利用率2割 大手電力10社の平均」という記事が出ているが、送電線は8割も余っているのだろうか。 ここで安田陽氏(風力発電の専門家)が計算している「利用率」なる数字は「1年間に送電線に流せる電気の最

-

ドイツが徴兵制を停止したのは2011年。当時、メルケル政権のツー・グッテンベルクという国防相の下で、大した議論もなくあっという間に決まったのを覚えている。廃止ではなく停止というのがミソで、いつか必要になったら復活する可能

-

2022年の年初、毎年世界のトレンドを予想することで有名なシンクタンク、ユーラシアグループが発表した「Top Risks 2022」で、2022年の世界のトップ10リスクの7番目に気候変動対策を挙げ、「三歩進んで二歩下が

-

少し旧聞となるが、事故から4年目を迎えるこの3月11日に、原子力規制庁において、田中俊一原子力規制委員会委員長の訓示が行われた。

-

原子力問題は、安倍政権が残した最大の宿題である。きのう(9月8日)のシンポジウムは、この厄介な問題に新政権がどう取り組むかを考える上で、いろいろな材料を提供できたと思う。ただ動画では質疑応答を割愛したので、質疑のポイント

-

GEPRはエネルギー問題をめぐる情報を集積し、日本と世界の市民がその問題の理解を深めるために活動する研究機関です。 福島の原発事故以来、放射能への健康への影響に不安を訴える人が日本で増えています。その不安を解消するために

-

岸田首相が「脱炭素製品の調達の義務付け」を年内に制度設計するよう指示した。義務付けの対象になるのは政府官公庁や、一般の企業と報道されている。 脱炭素製品の調達、「年内に制度設計」首相が検討指示 ここで言う脱炭素製品とは、

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間