農業でIT活用、生産増やす米国農家(上)

米国農業探訪取材・第3回・全4回

第1回「社会に貢献する米国科学界-遺伝子組み換え作物を例に」

技術導入が農業を成長させた

米国は世界のトウモロコシ、大豆の生産では常にトップ。穀物全体の生産量も常に上位だ。コストの高い先進国でこれほど農業の強い国はない。なぜだろうか。

その理由の一つを8月に現地訪問して理解できた。優れた農家が意欲的に儲けを追求し、そしてそれを支える仕組みが完備しているのだ。それが効率的な低コストの農業を実現している。

例を示してみよう。農家の新技術導入の効果だ。

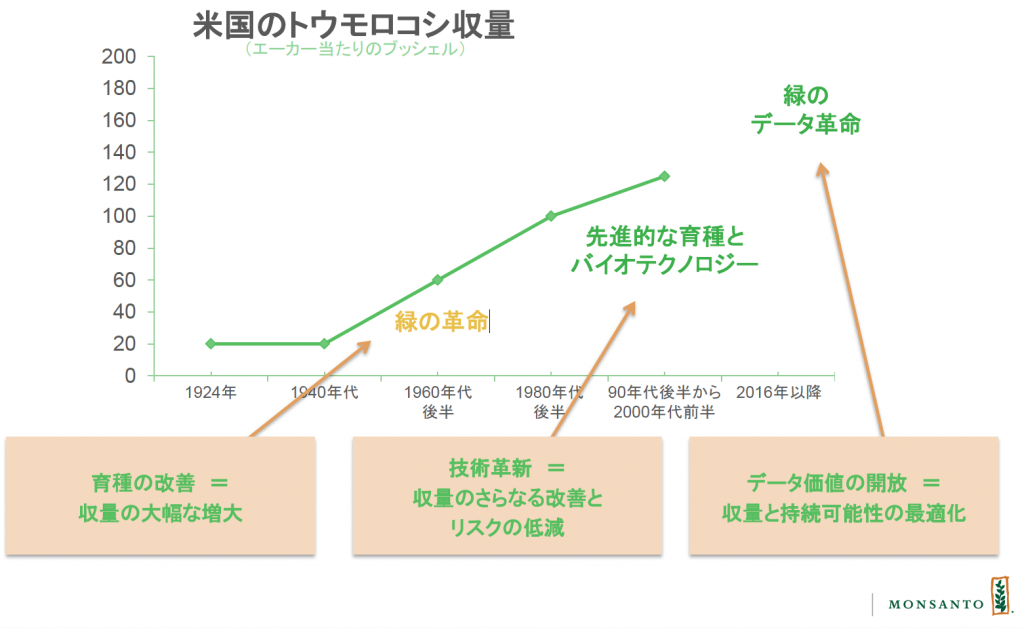

特に技術革新の成果はすばらしい。トウモロコシを例にすると1940年代まで、トウモロコシは平均で1エーカー(0.4 ヘクタール)当たり20ブッシェル(36リットル、トウモロコシ収穫換算で約27キロ)ほどの収穫だった。2015年には、天候が良く大豊作という面があったが165ブッシェルまで増加した。

全米の各農業団体はの収穫コンテストでは、2016年の全米優勝者は、同532ブッシェルを収穫。また農業サービス企業モンサントは、自社の試験農地や協力農家のデータを元に、遺伝子組み換え作物など自社グループの製品を上手に使えば、364ブッシェルの収穫は可能としている。

過去の収穫の増加は著しい。大きく伸びたのは、世界で「緑の革命」と呼ばれ農薬の使用が増えた1960年代、そして1990年代からの遺伝子組み換え作物とバイオ技術の使用の時期だ。今、モンサントはITを利用した「緑のデータ革命」を提唱している。さらに収穫は増える可能性がある。

農薬や遺伝子組み換え作物の使用の増加には批判があるし、問題はあるかもしれない。しかし、この収穫拡大のメリットがある以上、農家はそれを推進してきた。(写真1)

(写真1)イリノイ州の農家、ダン・ケリーさんとトウモロコシ。16年は豊作の予想だ。

8月の取材では、米国のミズーリ州セントルイスからイリノイ州シカゴまでの米中西部の穀倉地帯を、直線距離で約480キロを車で移動した。東京から京都までの距離とほぼ同じだ。そこでは、そこで印象に残ったのは、地平線の向こうまで農地が広がっていた光景だ。米国の農家の米国の1世帯農家当たりの平均の経営面積は約200ヘクタールと、日本(2.7ヘクタール)の約75倍だ。この農地の広さという強みを活かした経営をしていた。(写真2)

米国の歴史ではミシシッピー川の潅漑、治水、流域開発が17世紀から重要な政治テーマになってきた。セントルイスはその川を利用した物資集積地として発展。今デモ巨大穀物商社のカーギルの倉庫、そして穀物運搬船が往来しており、現役の運輸の動脈だった。(写真3)

このミシシッピーの水運と流域水系の水、さらに乾燥した西部と違う、適度な降雨量からイリノイ州周辺からミズーリ州までは畑作に適し、「コーンベルト」と呼ばれるトウモロコシや大豆の産地だ。第15代大統領のリンカーン(1809−1865)年はイリノイの開拓農民の出身だ。出会う農業関係者の多くは、何代も家業と土地を受け継いだ白人だった。今回の訪問では政治的な質問を行わなかったが、この地域が米国の保守層の支持基盤とされる。

現地では2件の農家、農業団体の話を聞いた。彼らは、日本の農家のイメージとは違い、有能な企業経営者、アントレプレナーという印象を受けた。コスト意識が強く、新技術の導入に積極的だった。

(写真2)地平線までトウモロコシ、大豆畑が続く光景を、米国中西部では車で数時間走っても見続ける。農地が広大だ。

(写真3)セントルイス市内からみたミシシッピー川の光景。カーギルの穀物倉庫。穀物用タグボートが見える。

IT、穀物先物市場…利益を出す道具を使いこなす

イリノイの農家、ロイ・ウェンデさん(56)を訪ねた。

「モットーは『フォローマネー』(もうけを追う)。政府は私のやることに口を出さずに自由にやらせてほしい」。

(写真4)イリノイの農家のウェンデさん。一台40万ドルのトラクターの前で。

頭の回転が速く、やり手の経営者という感じだ。日本の農業関係者が繰り返し話題にするTPPだが、ウェンデ氏は「それがあったらいいなと思う程度。日々の仕事に忙しいし、経営環境が変わったら、それに合わせる」という感想だ。日本ではコメの減反政策があると話すと「その政策は聞いている。なんで怒らないのだろう。政府が農家に命令して作付けを減らすなんてあり得ない」と述べた。

ウェンデさんは東京ドームの約510個分、2400ヘクタールという広大な農地でトウモロコシ、大豆を生産している。ウェンデさんの一族はイリノイで5代にわたって農業をして、代々少しずつ買い足していったそうだ。93才で一昨年亡くなった父親は、亡くなる1カ月までトラクターを運転していたという。

ここ数年は豊作が続き、農場は毎年約350万ドル(約3億5000万円)程度の収入があるが、経費も上昇しており、利益が少し出る程度という。

繁忙期には人を一時的に雇うが30才の息子と定年退職して手伝う兄の3人で、この広大な農地を管理している。少人数でそれが可能なのは、最先端の農業技術を使いこなし、機械化・省力化を徹底しているからだ。

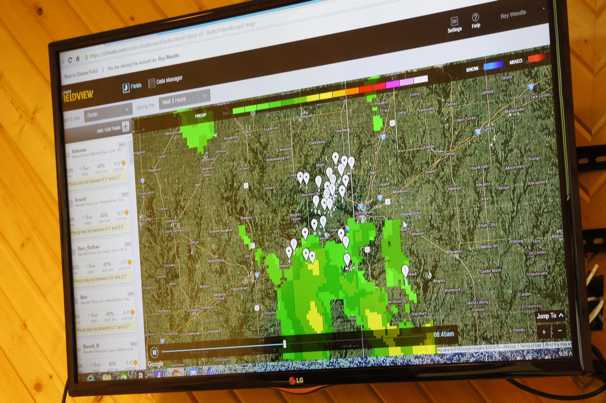

プール付きという日本の感覚では大豪邸の隣にある事務所は現代的なオフィスだ。巨大なスクリーンが置かれ、モンサントグループの農業情報サービス「クライメイト」を通じて農地の衛星写真が映し出されていた。

米国のトウモロコシ、大豆の栽培では、は3月ごろに種を蒔き、10月ごろに刈り入れる。農家は、種まき、刈り入れ、肥料の投入時期など1シーズンに40回ほど重要な決断をしなければならないという。情報を活用することで、そうした決断に使うという。サービスでは、現在の天候や予報、解析した作物の生育状況が分かる。肥料の投入の計算も、作業内容や計画の記録も、スマホの上で行える。それを見ながら作業計画を効率的につくっていた。そして作業内容や計画もクラウド上に保管できる。

今世界で注目されている農業のIT利用の一例だ。サービスは天気予報などで無料だがオプションでいくつかコースがある。最高額のサービスは月400ドル程度になるが、それをウェンデさんは使っていた。(写真5)

(写真5)モンサントグループの農業情報サービスクライメイト。特定地域の降雨量、雲の動きの衛星写真、予報をリアルタイムで映し出している。

トラクターは最新型で、1台45万ドル(約4500万円)のものが1台と、25万ドル(約2500万円)が3台あった。後ろの機器を取り換え、刈り入れ、農薬散布、耕作に使う。

こうした技術の組み合わせで作物の単位面積当たりの収穫量は、「10年前に比べて1−2割は増えている。ITを使いこなし、もっと増やしたい」と期待していた。また遺伝子組み換え作物は全ての耕地で使っていた。現在、ウェンデさんの農地では、全米の平均を大きく上回る、1エーカー当たり250ブッシェル前後のトウモロコシの収穫高という。

また収穫した作物の販売でも、収益の最大化を考えていた。巨大なサイロ(穀物貯蔵倉庫)に収穫を保管し、シカゴの農作物の先物相場の価格を見ながら出荷をして利益を最大化していた。組合や企業の運営するサイロが多いものの、ウェンデ氏は損得を考えて自分の農場でそれを持った。

同席した現地の農業団体の幹部はウェンデさんの農業経営者としての能力は「州でもトップクラスだが、珍しいものではない」という。ウェンデさんの息子は30才だが、大学で農業を専攻した後に、家業を継ぐことを決めた。「代々続いてきたし、父親をみて農業は儲かり、面白いと分かったから」と理由を述べた。日本では農業人口の高齢化、高齢者不足が深刻な問題になっている。しかし米国の農家では、儲かり、成長の可能性があるために、若者が引きつけられている。

(下)に続く。

関連記事

-

シナリオプランニングは主に企業の経営戦略検討のための手法で、シェルのシナリオチームが“本家筋”だ。筆者は1991年から95年までここで働き、その後もこのチームとの仕事が続いた。 筆者は気候変動問題には浅学だが、シナリオプ

-

東日本大震災と原発事故災害に伴う放射能汚染の問題は、真に国際的な問題の一つである。各国政府や国際機関に放射線をめぐる規制措置を勧告する民間団体である国際放射線防護委員会(ICRP)は、今回の原発事故の推移に重大な関心を持って見守り、時機を見て必要な勧告を行ってきた。本稿ではこの間の経緯を振り返りつつ、特に2012年2月25-26日に福島県伊達市で行われた第2回ICRPダイアログセミナーの概要と結論・勧告の方向性について紹介したい。

-

世界的に化石燃料の値上がりで、原子力の見直しが始まっている。米ミシガン州では、いったん廃炉が決まった原子炉を再稼動させることが決まった。 米国 閉鎖済み原子炉を再稼働方針https://t.co/LILraoNBVB 米

-

ドイツでは、マスクの着用が感染予防のための止むを得ない措置として、各州で厳格に義務付けられていた時期があった。ただ、ドイツ人にとってのマスクは、常に“非正常”の象徴だったらしく、着用義務が解除された途端、ほとんどの人がマ

-

前回に続いて、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読む。 ■ 「要約」に環境影響についての観測の統計が図表で提示されていないのはおかしい、と指摘したが、唯一あったのはこれだ(図TS.6)。 これは、気候

-

GEPRフェロー 諸葛宗男 はじめに 本稿は原子力発電の国有化があり得るのかどうかを考える。国有化のメリットについては前報(2018.5.14付GEPR)で述べた。デメリットは国鉄や電電公社の経験で広く国民に知られている

-

いまや科学者たちは、自分たちの研究が社会運動家のお気に召すよう、圧力を受けている。 Rasmussen氏が調査した(論文、紹介記事)。 方法はシンプルだ。1990年から2020年の間に全米科学財団(NSF)の研究賞を受賞

-

政策家の石川和男氏へのインタビュー記事です。政府は、発送電分離を柱にする2020年までの電力自由化を打ち出しました。しかし、これは「電力価格を引き下げる」という消費者や企業に必要な効果があるのでしょうか。また原発のことは何も決めていません。整合性の取れる政策は実行されるのでしょうか。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間