プルトニウムマネジメントの観点から見た「脱原発」公約に関する論考

この度の選挙において希望の党や立憲民主党は公約に「原発ゼロ」に類する主張を掲げる方針が示されている。以前エネルギーミックスの観点から「責任ある脱原発」のあり方について議論したが、今回は核不拡散という観点から脱原発に関する課題を議論したい。

さて我が国は1970年に「核兵器の不拡散に関する条約」、いわゆる核兵器不拡散条約(NPT)に署名し、1976年に国会承認し批准した。NPTでは締結国の原子力平和的利用の権利を確認しつつ、他方で核兵器保有国に対して核拡散防止措置、非核兵器保有国に対して核拡散避止措置を義務付けている。日本は当然にして「非核兵器保有国」に分類されるため、具体的には拡散避止措置として国際原子力機関(IAEA)の保障措置(*注1)を受け入れる義務などを有している。(*注1:核物質が核兵器の開発に使われていない確認するための措置)

またNPTとは別に日本はアメリカとの間に「日米原子力協定」を締結し、事実上アメリカの管理の下で原子力政策を展開している。日米原子力協定は1955年に米国から研究炉と濃縮ウランを輸入するため締結され、58年に発電が可能となる動力炉まで含める形に、1968年に商用炉まで含める形に改定された。日米の原子力協力はここまで比較的上手く機能していたが、1977年に大きな問題が起きた。1974年にインドがカナダ産原子炉の使用済核燃料を再処理してプルトニウムを抽出し核実験を強行すると、アメリカは日本の核燃料サイクルに懸念を抱くようになった。(なお今に至るまでインドはNPTに加盟していない。)当時使用済燃料の再処理に関してはアメリカが日本の要望に応じて個別合意する方式であったこともあり、カーター政権は使用済核燃料からプルトニウムを抽出する東海村再処理工場の稼働にストップをかけたのだ。結局はカーター政権は条件付きで再処理工場の稼働を認めたが、この厳しい交渉体験は日米双方にとってトラウマとなり、現行の1988年改定では核燃料サイクルにかかる再処理に関しては個別の同意を要しない包括事前同意方式が導入された。

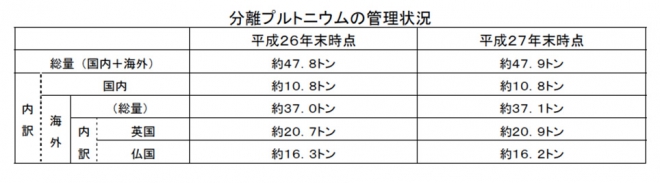

(原子力委員会資料より抜粋)

このように日本の核拡散防止政策はNPTという比較的緩やかな多国間の枠組みと、日米原子力協定という比較的厳格な二国間の枠組みが並存する形になっているが、さらにこれに加えてプルトウムの管理においては上乗せの自主規制を設けている。2003年8月15日原子力基本委員会決定の「我が国におけるプルトニウム利用における基本的な考え方について」とする文書では我が国は利用目的のないプルトニウムを保有しないものとし、毎年度プルトニウムの所有者、所有量及び利用目的をまとめたプルトニウムの利用計画を公表するものとしている。現在我が国は使用済核燃料の再処理の結果、47.9トンのプルトニウムを管理しており、そのうち10.8トンは国内に保有している。原子力爆弾を1発作るのに必要なプルトニウムは4kg程度のため、我が国は潜在的に一万発以上の核兵器の原料を有していることになる。これは核兵器保有国を除けばダントツのもので、、カーター政権の例をみるまでもなくアメリカや周辺諸国の警戒を呼ぶに十分すぎる値なのでその意味ではこうした対策は平和外交上必要不可欠なものであろう。

さてここで我が国が一部政党の公約通り2030年の脱原発を宣言したとすると、当然にして「プルトニウムの利用計画のあり方を国際的にどう説明するか」という問題が生じることになる。ここで選択肢は以下の三つがある。

①脱原発が達成される2030年までプルサーマル計画を最大限推進して、プルトニウムを使い切ってしまう

②2030年までプルサーマル計画で一部を消費し、残りのプルトニウムを核兵器保有国に引き取ってもらう

③2030年までプルサーマル計画で一部を消費し、残りのプルトニウムをMOX燃料として加工して第三国の原子力発電で使用する

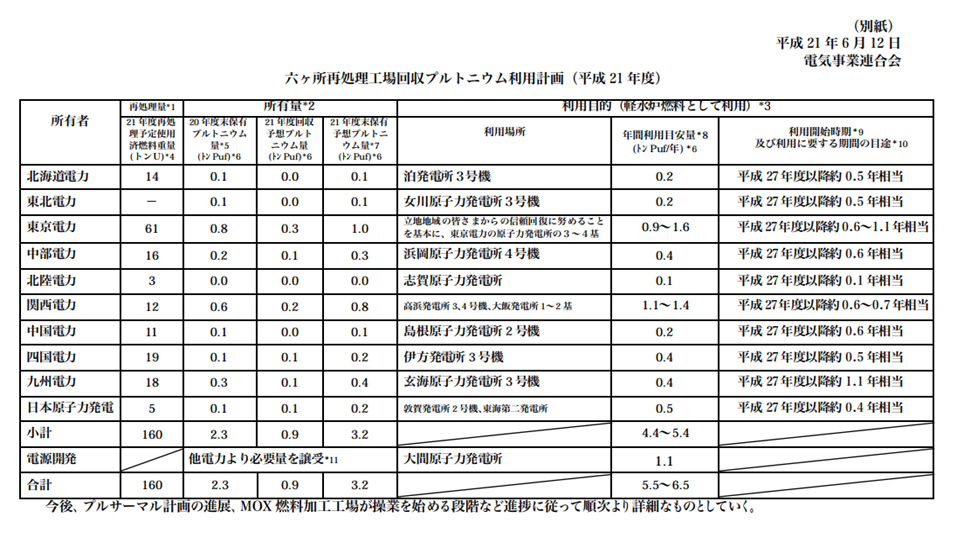

このうち最も国際社会の理解を得られるのは①であろう。2009年段階でのプルトニウム利用計画によると、原発稼働が順調に進めばプルサーマル計画でのプルトニウムの消費量は5.5~6.5t/年とのことなので、仮に「2030年の脱原発」と引き換えにそれまでプルサーマル計画の積極的な推進を主張するならば十分に達成可能な方法でもある。

続いて②、③であるが、これは原発再稼働が想定通り進まず、プルトニウムが使いきれなかった事態を想定したものである。この場合最終的に残ったプルトニムの処分方法だが、②では核兵器保有国に引き取ってもらうとしている。この場合想定対象国はアメリカとなるが、NPTに基づき核保有国は核軍縮を進めており、そのような中で日本が新たに米国にプルトニウムを譲渡しようとすることは国際的な、特に中露の、非難を浴びることは想像に難くなく、またある種の日本の責任放棄なのでかなり困難な道である。

これに対して③はプルトニウムをMOX燃料に加工して海外の原子炉において活用する可能性を述べたものであるが、ここで問題となるのはその対象国である。現在MOX燃料は欧州及び日本の原子炉においてのみ活用されるもので、仮に日本がMOX燃料加工工場を稼働させて欧州に採用してもらおうとしても需要がないだろう。すると想定国は今後原子力発電需要が増えていくことが見込まれるアジアとなる。

現在アジア地区で原子力発電の増設が大きく見込まれるのは中国、インド、だが、中国に関しては核兵器拡充の噂が絶えず、またインドに関してはNPTに非加盟とあり、こうした諸国の核燃料サイクルに日本がコミットすることはアメリカから懸念を示されることになるだろう。

以上見てきたように核不拡散という観点からでも早期の「脱原発」という選択肢はかなりの困難を伴うことになる。私自身はここまでに述べてきたように「2030年の脱原発」という選択肢も不可能ではないと考えるが、かなり厳しいこともまた事実で、こうした主張を公約として展開する政党は「脱原発」と併せて責任あるプルトニウムマネジメントに関しても説明する義務があるのではないかと考えるところである。

関連記事

-

12月に入り今年も調達価格算定委員会において来年度以降の固定価格買取制度(FIT)見直しの議論が本格化している。前回紹介したように今年はバイオマス発電に関する制度見直しが大きな課題となっているのだが、現状において国内の再

-

シンポジウムの第2セッション「原発ゼロは可能か」で、パネリストとして登場する国際環境経済研究所理事・主席研究員の竹内純子さんの論考です。前者はシンポジウム資料、後者は竹内さんが参加した、温暖化をめぐるワルシャワでの国際会議でのルポです。シンポジウムを視聴、参加する皆さまは、ぜひ参考にしてください。

-

1. 洋上風力発電は再エネ発電の救世主だったはず?? 図1は、東北電力エリア内の2025年1月31日の太陽光発電と風力発電の実績値(30分間隔)です。横軸は24時間、縦軸は発電量(MW)です。太陽光発電の発電量は赤線で示

-

国土交通省の資料「河川砂防技術基準 調査編」を見ていたら印象的な図があった。東京の毎年の1日の降水量の最大値だ。 ダントツに多いのが1958年。狩野川台風によるものだ。気象庁ホームページを見ると372ミリとなっている。図

-

政府エネルギー・環境会議から9月14日に発表された「革新的エネルギー・環境戦略」は2030年代に原子力発電ゼロを目指すものであるが、その中味は矛盾に満ちた、現実からかけ離れたものであり、国家のエネルギー計画と呼ぶには余りに未熟である。

-

先週の木曜日、仕事で11時から15時頃まで外にいました。気温は35℃。熱中症にならないよう日陰を選び水分を補給しながら銀座のビル街で過ごしました。心の中では泣きそうでした。 さて、ここ数日の猛暑を受けて脱炭素やSDGs関

-

原子力規制委員会は24日、原発の「特定重大事故等対処施設」(特重)について、工事計画の認可から5年以内に設置を義務づける経過措置を延長しないことを決めた。これは航空機によるテロ対策などのため予備の制御室などを設置する工事

-

資本主義永続としての「脱成長」のロジック 『資本論』のドイツ語版からの翻訳とフランス語版からの翻訳のどちらでも、第1巻の末尾で「資本主義的所有の最後の鐘が鳴る。今度は収奪者が収奪される」(マルクス、1872-1875=1

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間