評価が分かれるテキサス州の電力自由化 — 新規参入は活発だが、価格は上昇。最近は輪番停電も

(GEPR編集部より)GEPRはNPO法人国際環境経済研究所(IEEI)と提携し、相互にコンテンツを共有します。民間有志からつくる電力改革研究会のスマートメーターについてのコラムを提供します。電力自由化の行われたテキサス州の事例です。

米国における電力自由化の失敗例としては、電力危機を引き起こしたカリフォルニアの事例が有名である。他方、成功例としてテキサス州があげられることがある。

テキサス州の自由化という場合、正確にはテキサス州の面積の75%をカバーしているテキサス電力信頼度協議会(ERCOT)のエリアにおける小売自由化を指す。ERCOTの最大電力は6800万kW程度であるから、東京電力より一回り大きい程度の需要規模である。この中に大手私営電力5社と公営電力2社が存在し、大手私営電力5社が自由化対象である。 テキサス州の小売全面自由化は2002年に開始された。競争を機能させることを目的に、以下のような規制が導入された。

- 既存電力会社に対し、発電・送配電・小売の法人分離を義務付け

- ERCOTエリアで20%超のシェアを有する発電事業者は、超過する発電資産の売却を義務付け

- 40万kW以上の発電設備を有する発電事業者は、設備容量の15%について、利用権(VPP)のオークションを実施することを義務付け

- 自由化当初の新規参入を円滑化するため、既存電力会社(正確には法人分離後の小売事業者)は、2007年1月までか、従来の供給区域のシェアを40%喪失するまで、当該区域においては、あらかじめ定めた基準価格以外の条件で小売を行うことを禁止。この小売基準価格はprice to beat(打ち負かすべき価格)と呼ばれ、水準を高めに設定し、かつ既存電力会社の対抗値下げを禁止することにより、新規参入を起きやすくすることを企図していた。なお、年2回、燃料価格の変動を受けて価格水準の調整が行われた。

新規参入は活発

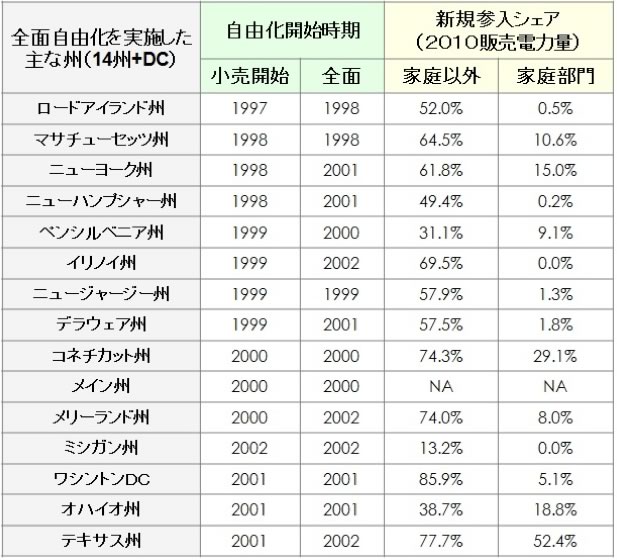

現在、米国では、14州とワシントンDCで小売全面自由化が実施されており、その実績を表1に示した。テキサス州は家庭部門以外の新規参入シェアは80%近く、家庭部門でも50%を超えており、他州に比べて際だって大きい(既存事業者同士の顧客の取り合いも勿論ある)。

自由化したものの家庭部門への新規参入が殆どない州もある中で、テキサス州では、約40の小売事業者が家庭部門に参入している。提供されている料金メニューは200種類以上、再生可能エネルギー100%のメニューだけでも5~60種類あり、新規参入が低調になりやすい家庭部門においても、豊富な選択肢が確保されている。

自由化中断・廃止州 : 7州 (カリフォルニア、ネバダ、アリゾナ、ニューメキシコ、モンタナ、アーカンソー、バージニア)

(出典)DOE/EIA、テキサス公益事業委員会ホームページを元に作成

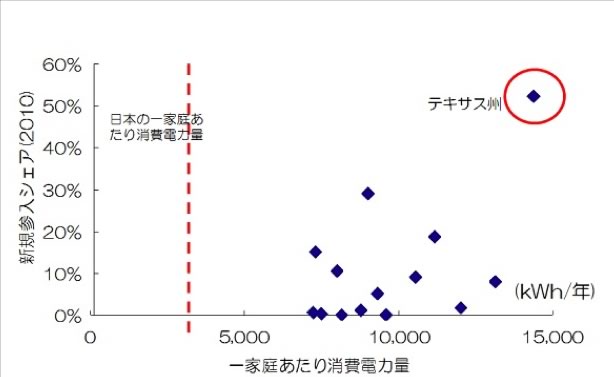

テキサス州の場合、そもそも一家庭当たりの消費電力量が大きいことが、家庭部門の新規参入が活発な要因と思われる。もともと米国の一家庭当たり消費電力量は、日本の約2倍であるが、テキサス州では更に大きく、日本の家庭のなんと4倍の電力を消費している(図1参照)。テキサスのような自由化をすれば、日本の家庭部門にも同様の新規参入が起こるかといえば、それだけの需要がない分、新規参入者にとっての市場としての魅力(売り上げ、利益率など)が小さいことがハードルとなるだろう。

図1:米国で全面自由化を実施した州の新規参入シェアと一家庭あたり消費電力量の相関

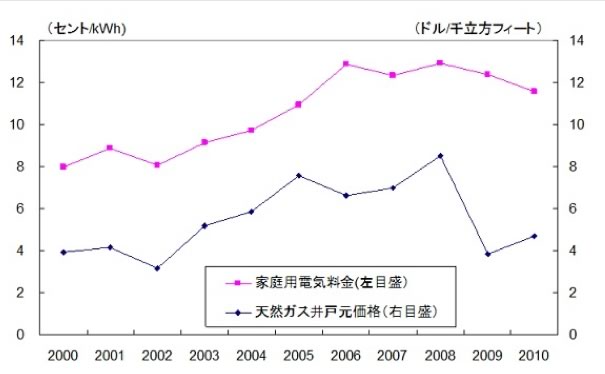

電気料金は上昇

他方、電気料金水準はどうかというと、図2に示したとおり、家庭用電気料金は、燃料価格の上昇もあって2000年から2010年の間に45%の値上がりが生じた。最近はシェールガス増産でガス価格が下がった影響もあり、一時よりも電気料金は下がっているが、ピークの2008年の料金は2000年に比べると60%以上上昇した水準にあった。

これについて、値上がりの原因は燃料価格の上昇であり、自由化していなかったらもっと値上がりしていただろうとの主張もあるが、消費者の反応やそれに呼応する政治がどう反応したかによる(他州では、価格形成に介入したり、自由化自体を止めたりする例が生じている)ため、実証は難しい。図2を見ても、2010年のガス価格は2000年時点の水準まで戻っているのに、電気料金水準は高止まりしたままであるので、これを見る限り、自由化は価格高騰を抑制し、下落する際には速やかに下落するはずだというような説は、説得力が十分ではない。(注:ガス火力はERCOT域内の発電電力量の約半分を占める)

以上のとおり、テキサス州の電力自由化は、需要家の選択肢が豊富になったことから成功例と評価する意見がある一方、電気料金が上昇しているから成功とはいえないとの意見もある。自由化の総合的な評価は分かれており、少なくとも手放しで合格点を付けることはできない。

最近は需給に不安

テキサス州は昨年あたりから電力需給が厳しくなってきている。テキサス州は、カリフォルニア電力危機以降に自由化に踏み切った数少ない州のひとつであるが、供給力に余裕があるので、カリフォルニアのようにはならないとされていた。実際、2000年時点のERCOTの予備率は23%と、ERCOTが適正水準としている13.75%を大きく上回っていたが(注:日本では適正予備率を8~10%としているが、定義が異なるため、同列には比較できない)、近年は電源開発が進まないことから低下傾向にあった。

昨年2月に寒波が襲来したときには、700万kWの発電設備停止が重なり、デマンドレスポンス(DR)を発動したものの需給ギャップの解消には至らず、とうとう輪番停電が実施されるに至った。奇しくも、東日本大震災で2100万kWの電源が被災した東京電力が計画停電に踏み切る一月前のことである。

(注:日本でいう計画停電は、海外では、地域を区切って順番に停電させるという意味の輪番停電(rolling blackout)という呼び方が一般的である。逆に海外で計画停電と呼ばれないのは、(計画的ではなく)予告なしで停電させることがよくあるためだ)

需給不安をどう乗り切るか注目

昨年夏は、熱波が到来してまた需給が逼迫したが、DRの発動(注:115万kW程度の需要を抑制)等でどうにか輪番停電は免れた。今年の夏については、休止していた老朽火力発電設備(注:最も古いものは1959年運開)の再稼働等で供給力の上積みを図ったものの、引き続き需給はタイトである。ERCOTは、電源の計画外停止があったり、2011年並みの猛暑となった場合には輪番停電の可能性もある、として、夏に向けて節電を呼び掛けている。

日本では「市場メカニズムが機能すれば、節電の呼びかけなどしなくとも計画停電など起こらない」という自由化論者がいるが、実際のところ自由化が最も進んだテキサス州でも、こうした呼びかけと縁が切れない状況が続いている。

来年以降の見通しでも、当面、予備率は13.75%を下回って推移する可能性が高いとみられており、しばらく厳しい需給が続きそうだ。ERCOTは米国の中でも独立した系統で、他の州との連系も十分でなく、輸入に多くを期待できない。厳しい需給状況の中で、テキサス州の電力自由化が短期的な需給調整や、中長期的の設備形成にどう影響するか、今後ぜひ注目していきたい。

(参考文献)

テキサス州公益事業委員会の情報提供サイト Texas Electric Choice

ERCOTによる2012年夏の電力需給見通し(2012年5月1日時点)

関連記事

-

SDGs(Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)については、多くの日本企業から「うちのビジネスとどう関連するのか」「何から手を付ければよいのか」などといった感想が出ています。こう

-

(書評:ディーター・ヘルム「Climate Crunch」) 我が国の環境関係者、マスメディアの間では「欧州は温暖化政策のリーダーであり、欧州を見習うべきだ」という見方が強い。とりわけ福島第一原発事故後は原発をフェーズア

-

日米のニュースメディアが報じる気候変動関連の記事に、基本的な差異があるようなので簡単に触れてみたい。日本のメディアの詳細は割愛し、米国の記事に焦点を当ててみる。 1. 脱炭素技術の利用面について まず、日米ともに、再生可

-

今年も夏が本格化している。 一般に夏と冬は電力需給が大きく、供給責任を持つ電力会社は変動する需要を満たすために万全の対策をとる。2011年以前であればいわゆる旧一般電気事業者と呼ばれる大手電力会社が供給をほぼ独占しており

-

経済産業省で11月18日に再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会(以下単に「委員会」)が開催された。 同委員会では例によってポストFITの制度のあり方について幅広い論点が議論されたわけだが、今回は実務に大きな影響を

-

ドイツでは先月ついにガソリン車のシェアを抜く 欧州においては官民一体でのEVシフトは急激に進んでいる。先月2021年11月のドイツのEV(純電気自動車:BEV、プラグインハイブリッド車:PHEV)のシェアは34%を超えて

-

国際エネルギー機関(IEA)は、毎年秋にWorld Energy Outlook(WEO)を発刊している。従来バイブル的な存在として世界中のエネルギー関係者の信頼を集めていたWEOに、近年変化が起きている。 この2月にア

-

今年7月から実施される「再生可能エネルギー全量買取制度」で、経済産業省の「調達価格等算定委員会」は太陽光発電の買取価格を「1キロワット(kw)時あたり42円」という案を出し、6月1日までパブコメが募集される。これは、最近悪名高くなった電力会社の「総括原価方式」と同様、太陽光の電力事業会社の利ザヤを保証する制度である。この買取価格が適正であれば問題ないが、そうとは言えない状況が世界の太陽電池市場で起きている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間