非在来型ウランと核燃料サイクル

高速増殖炉「もんじゅ」の廃炉決定を受けて、7日に政府の「高速炉開発会議」の初会合が開かれた。議長の世耕弘成経済産業相は冒頭で「高速炉の開発は必要不可欠だ」と述べた。これは高速増殖炉(FBR)に限らず広く高速炉(FR)を開発することを示唆しており、FBR一本槍の従来の方針からは一歩前進だ。

しかし全量再処理という方針は維持し、次世代についてもフランスと共同開発の始まっている高速増殖炉ASTRIDに一本化するようだ。これではまたもんじゅと同じ過ちを繰り返すおそれが強い。根本的な問題は、核燃料サイクルが前提にしている天然ウランの埋蔵量が正しいのかということだ。

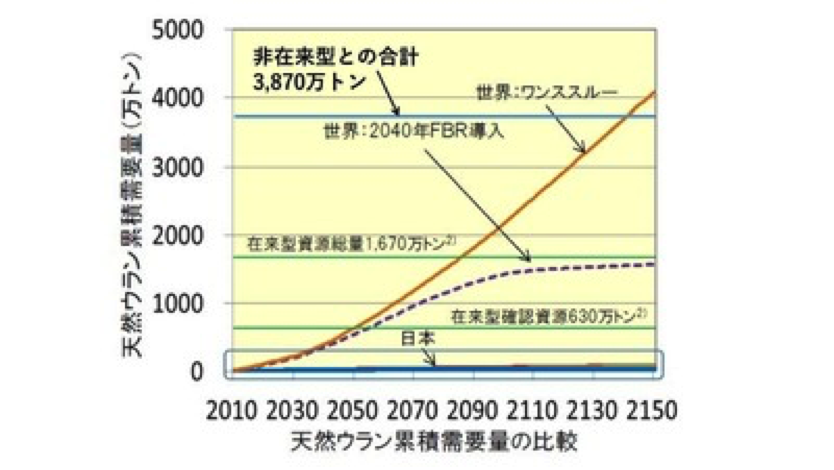

この図(文部科学省)の参照したOECDの推定によれば、在来型資源総量は1670万トンで、世界の需要の100年分以上ある。さらに非在来型ウランが2200万トンあり、合計すると図のように3870万トンで、230年分以上ある(これは控えめな推定)。非在来型については価格の問題があるが、その85%以上はモロッコの燐灰土に場所が特定されている。

さらに海水ウランの資源量はほぼ無尽蔵(9000年分)であり、それを精製する膜技術は急速に進歩している。この分野では日本が最先進国で、在来型ウランの2倍まで価格は下がっている。これも技術や価格の不確実性はあるが、これから(もっと不確実な)核燃料サイクルに莫大な投資をするよりましだろう。

要するに核燃料サイクルは安全性以前に、不要になるリスクが大きいのだ。高速炉以外の技術ではプルトニウムは必要ないので、軍事転用できる危険物質を日本が生産する積極的な理由はない(核武装するとしても今ある量で十分)。引き続き人材を育成する必要はあるが、それは再処理ではなく新しい原子炉技術に移行すればよい。

だから全量再処理にコミットすることは危険なギャンブルであり、なるべく多様なポートフォリオをもったほうがよい。軽水炉を更新すれば、あと50年はもつので、それまでに実用化のめどを立てれば十分だ。

(2016年10月14日掲載)

関連記事

-

はじめに ひところは世界の原発建設は日本がリードしていた。しかし、原発の事故後は雲行きがおかしい。米国、リトアニア、トルコで日本企業が手掛けていた原発が、いずれも中止や撤退になっているからだ。順調に進んでいると見られてい

-

トランプ途中帰国で異例のG7に 6月16-17日にカナダのカナナスキスで開催されたG7サミットは様々な面で異例のサミットとなった。トランプ大統領はイラン・イスラエル戦争によって緊迫する中東情勢に対応するため、サミット半ば

-

「アジア投資銀行の狙いは、中国が「赤い原子炉」を輸出するための融資体制づくりではないか。また中国の中東からの石油、天然ガスを運ぶ海上交通路を安全にするための、途中の港湾の整備にも使うだろう。アジア開銀がやっていない融資だ。中国のエネルギー戦略と、この銀行は密接に結びついている」。日米の参加がないことで話題になっている中国主導のアジア投資銀行(AIIB)について、在東京のアジア某国の外交官は、取材に見通しをこう述べた。

-

原子力発電は「トイレの無いマンション」と言われている。核分裂で発生する放射性廃棄物の処分場所が決まっていないためだ。時間が経てば発生する放射線量が減衰するが、土壌と同じ放射線量まで減衰するには10万年という年月がかかる。

-

鈴木達治郎 猿田佐世 [編] 岩波ブックレット 岩波書店/520円(本体) 「なぜ日本は使いもしないプルトニウムをため続けるのか」。 米国のエネルギー政策、原子力関係者に話を聞くと、この質問を筆者らは頻繁に受けるという。

-

現在の日本のエネルギー政策では、エネルギー基本計画(2014年4月)により「原発依存度は、省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や火力発電所の効率化などにより、可能な限り低減させる」こととなり、電力事業者は今後、原発の新増設が難しくなりました。原発の再稼動反対と廃止を訴える人も増えました。このままでは2030年以降にベースロード電源の設備容量が僅少になり、電力の供給が不安定になることが懸念されます。

-

2019年にEUの欧州委員会の委員長に就任したフォン・デア・ライエン氏が、自身の中枢プロジェクトとして始めたのが「欧州グリーン・ディール」。これによってヨーロッパは世界初の“気候中立”の大陸となり、EU市民にはより良く、

-

筆者は現役を退いた研究者で昭和19年生まれの現在68歳です。退職後に東工大発ベンチャー第55号となるベンチャー企業のNuSACを立ち上げました。原子力技術の調査を行い、現在は福島県での除染技術の提案をしています。老研究者の一人というところでしょうか。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間