ミニトリレンマをどうするんだ

はじめに

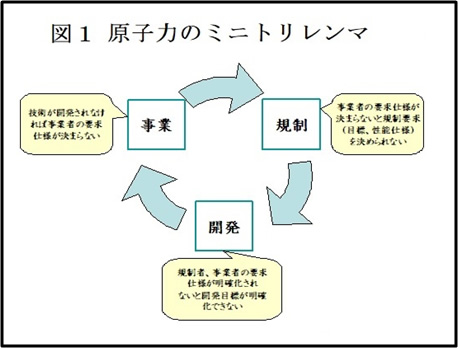

原子力にはミニトリレンマ[注1]と呼ばれている問題がある。お互いに相矛盾する3つの課題、すなわち、開発、事業、規制の3つのことである。これらはお互いに矛盾している。

軽水炉の様に開発済みの技術を使ってプラントを立てる場合はこの問題が生じないが、高速炉のように新しい技術を開発する場合には深刻となる。本資料ではミニトリレンマでどのような問題が生じているのかを論じている。

ミニトリレンマとは何か?

原子力の開発、事業、規制の3つが互いにすくみ合っていることを指す。

- 事業と開発は矛盾:開発が進まないと技術仕様が決まらない。だから開発が終わらないと事業計画が立てられない。

- 規制と事業は矛盾:事業計画が決まらないと規制計画が立てられない。

- 開発と規制は矛盾:事業・規制計画が決まらないと開発目標が立てられない。

このように3者は相矛盾している。原子力は規制による影響が大きいから特に深刻である。一般的には開発のゴールは現実的には簡単に実現しない。研究開発の初期段階では開発する技術性能が不確定なので、事業見通しも判然とせず、事業主体も不明確である。つまり開発目標の設定を訊ねる相手が明確でない。仮にそれを業界の利益代表的団体に訊ねたとしても、開発される技術が不確定段階では、リスク分析も難しく“事業者サイドの判断”を下せない。また、規制内容も不確定である。新しい技術の安全規制を決めるのは規制当局であるが、事業者がどのような事業を計画しているのかも解らない段階では規制当局も見解を示しようが無いのである。

ミニトリレンマの存在を知らないと大規模技術の開発が難しい

ミニトリレンマを克服する有力な方法は、開発・事業・規制の3者より上位に司令塔を置くことである。その司令塔が3者へのガバナンスを発揮して相互の矛盾を制御するのである。日本の原子力界でも昔は委員長が大臣ポストだったほど実力の強大な原子力委員会があり、その役割を果たしていたが、今の原子力委員会は委員の数も5人から3人に減らされ、役割は大幅に狭められている。特に原子力政策を支えていた“原子力政策大綱”を発行できなくなったことは大きい。現在与えられた役割は基本的に“平和利用の番人”に限定されている。原子力技術を軍事利用しないことを監視する役割である。

日本では開発の管轄は文科省、事業の管轄は経産省、規制の管轄は原子力規制委員会である。以前は開発・事業・規制の3部門とも原子力委員会が束ねていたが、今はその3者を束ねる司令塔はいない。それに代わるものとして、「原子力関係閣僚会議[注2]」があるが、11ヵ所にも及ぶ原子力の関係機関全員への情報共有の役割を果たしているだけである。上述したトリレンマの司令塔の役割を果たしているとは言えない。

海外はどうしているか

ある時、米国の技術移転の専門家が日本を訪れた際、日本での技術移転の改善策を訊ねたことがある。彼が即座に言ったのは原子力のような巨大技術で、開発と事業の管轄部門が異なるのは日本だけということである。日本の原子力開発では“国策民営”方式を守るため、文科省管轄の開発部門で開発された技術を開発完了後に経産省管轄の民間企業に“技術移転”する方式が採られている。新技術開発を経験した者なら誰でも判るが、今日から技術開発が不要という技術は無いのに、ある日に無理やり開発を完了させる“技術移転”セレモニーを行うのである。文科省から経産省へのバトンタッチというわけである。それまでは文科省傘下の開発機関が開発していたが、“技術移転”後は経産省傘下の民間企業が事業をするわけだから技術者も異なることになる。海外では米国はエネルギー省(DOE)、フランスは原子力庁(CEA)が開発も事業も管轄しているからこのようなバトンタッチは存在していない。このセレモニーは日本特有なのだ。

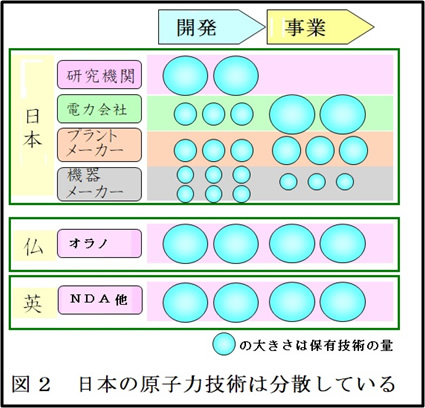

日本に存在するもう一つの特殊事情は技術分散

日本の原子力技術の大きな特徴は技術が分散していることである。最も大きな問題は運転技術は電力会社が保有し、建設技術はプラントメーカーが保有していることである。先進国の電力会社は運転技術を保有しているから、プラントメーカーに発注するのは建設だけだが、運転技術のない後進国の場合は原発建設だけでなく、運転を含めて発注されることが多い。だから日本のプラントメーカーは電力会社とアライアンスを組んで対応することが多い。もう一つの問題は機器メーカーも技術を保有していることである。日本には中小企業を育成する風土があることと、どんぶり契約で発注する商慣習があるためである。契約で細かな指示がなくても、原子力技術を熟知した機器メーカーが必要技術に応えてきたのである。背景には機器メーカーが独自に原子力技術を身に着けてきたという特殊事情があったのだと思われる。

[注1] トリレンマ問題と言われる例:①3Eのトリレンマ:経済成長、資源制約、環境制約の3者、②国際金融のトリレンマ:固定相場制、独立した金融政策、自由な資本移動の3者、③政策のトリレンマ:失業とインフレーションと国際収支の赤字の3者。

[注2] 2013年12月13日に開かれた第1回会議の出席者は以下の11名、現在まで8回開催されているが、2017年に開催された2回はいずれも持ち回り開催である。菅内閣官房長官、茂木経済産業大臣、下村文部科学大臣、石原環境大臣/内閣府特命担当大臣(原子力防災)、岸田外務大臣、山本内閣府特命担当大臣(科学技術政策)、原子力委員会委員長、世耕内閣官房副長官、杉田内閣官房副長官、古谷内閣官房副長官補、上田資源エネルギー庁長官

関連記事

-

1.メディアの報道特集で完全欠落している「1ミリシーベルトの呪縛」への反省 事故から10年を迎え、メディアでは様々な事故関連特集記事や報道を流している。その中で、様々な反省や将来に語り継ぐべき事柄が語られているが、一つ、

-

米ホワイトハウスは、中国などCO2規制の緩い国からの輸入品に事実上の関税を課す「国境炭素税」について、支持を見合わせている(ロイター英文記事、同抄訳記事)。(国境炭素税について詳しくは手塚氏記事を参照) バイデン大統領は

-

最近、私の周辺で「国連の幹部の発言」が話題となりました。 NEW – UN Secretary for Global Comms says they "own the science" o

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

言論アリーナ「原発ゼロ法案を問う」を公開しました。 ほかの番組はこちらから。 小泉元首相が発表して話題になった原発ゼロ基本法案。2050年に再エネ100%は可能なのでしょうか。エネルギー問題の長期展望を考えます。 出演

-

2月25日にFIT法を改正する内容を含む「強靭かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」が閣議決定された。 条文を読み込んだところ、前々からアナウンスされていたように今回の法改正案の

-

「ポストSDGs」策定にらみ有識者会 外務省で初会合 日経新聞 外務省は22日、上川陽子外相直轄の「国際社会の持続可能性に関する有識者懇談会」の初会合を開いた。2030年に期限を迎える枠組み「SDGs(持続可能な開発目標

-

去る10月8日、経済産業省の第23回新エネルギー小委員会系統ワーキンググループにおいて、再生可能エネルギーの出力制御制度の見直しの議論がなされた。 この内容は、今後の太陽光発電の運営に大きく関わる内容なので、例によってQ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間