ウランがなくても原子力発電は準国産なのか?

はじめに

原子力発電は準国産エネルギーとされているが、周知のとおり日本にはウランがない。それでも「準国産」として扱われるのはなぜなのかを論ずる。

原子力発電の燃料は火力発電の100万分の1

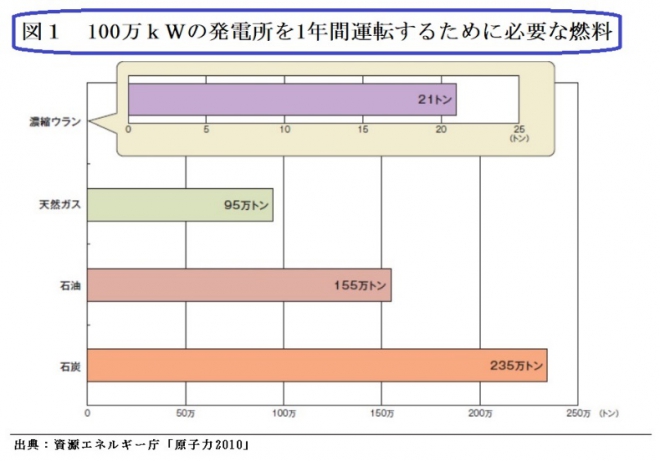

原子力発電の燃料が準国産とされる最大の理由は量が少ないことである。火力発電の場合は原油やLNGをタンカーで運んでこなければならないが、100万kWの発電をするために必要な燃料は、石炭だと235万トン、石油でも156万トン、天然ガスでも95万トン必要だが、原子力発電所ならウラン21トンで済む。40基としても840トンである(図1参照)。量が少なければ輸送も備蓄も容易である。

ウラン生産国の政情は安定している。

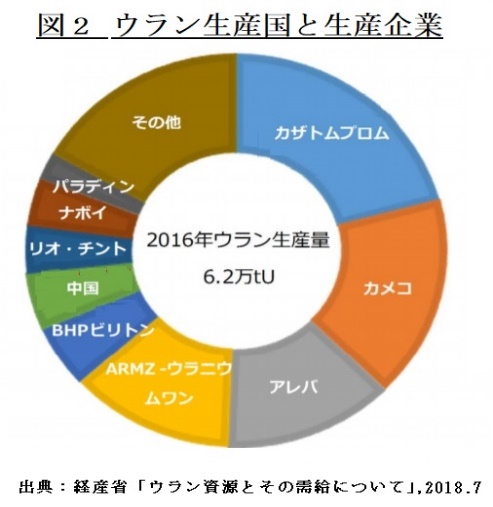

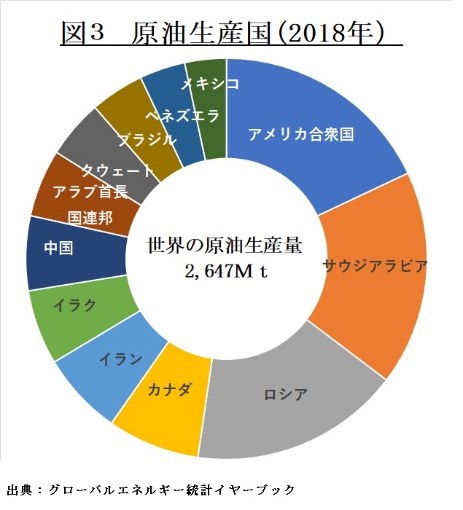

原油の産油国は図3に示す通り中東のイラン、イラクや中南米のベネズエラなど政情不安定な国が多い。一方、原子力発電の燃料のウラン生産国は図2に示す通り政情安定な国が多いといえる。これも原子力発電が準国産エネルギーとされている理由の一つである。

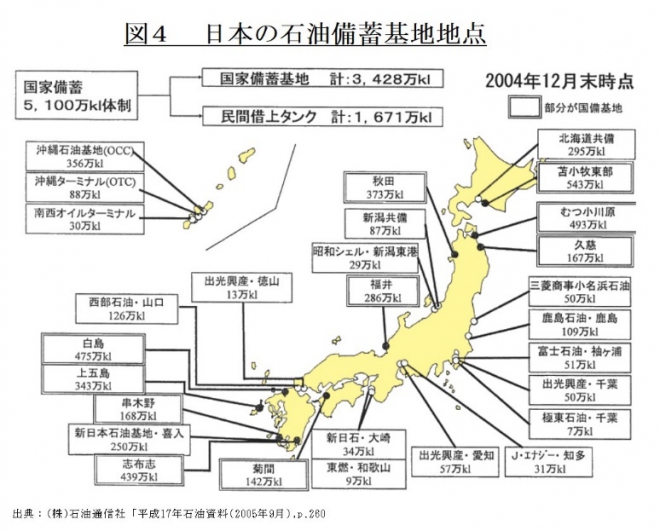

日本の石油備蓄基地

電力だけでなく、石油は生活必需品である。そのため万一に備えて全国に備蓄基地がある。国家石油備蓄は、当初3,000万kl体制で開始されたが、その後1987年度に5,000万klへ拡充し1996年には全国10カ所の国家石油備蓄基地が順次完成し、1998年には5,000万klの備蓄目標を達成した。現在は、安全操業、環境保全を確保しつつ、国際協調も視野にいれた効率的かつ機動的な備蓄業務が推進されている。

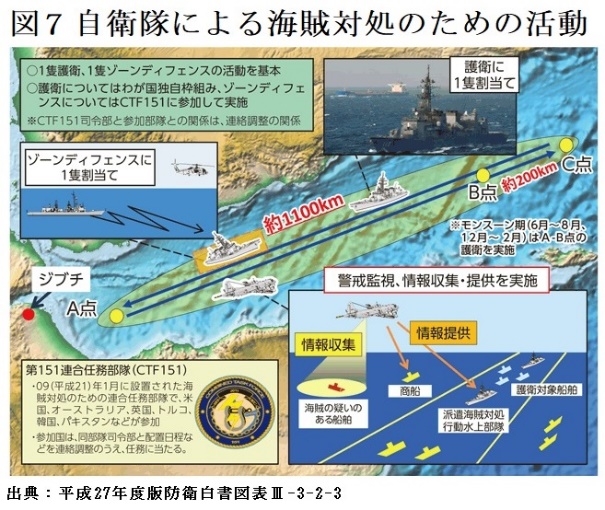

原油輸送のシーレーン

忘れてならないのは化石燃料の輸送路のセキュリティ確保である。原油やLNGは大型タンカーで輸送されるが、シーレーンのほとんどは公海と海外領だ。輸送中の安全確保には日本の様々な機関と海外組織の協力が必要になる。マラッカ海峡やオマーン沖、イエメン沖などセキュリティ上の枢要個所には自衛隊など日本の専門組織も動員してセキュリティ確保に当たっている。化石燃料の輸送のセキュリティがこのような広範な組織によって確保されていることを忘れてはならない。

関連記事

-

いま国家戦略室がパブリックコメントを求めている「エネルギー・環境に関する選択」にコメントしようと思って、関連の資料も含めて読んだが、あまりにもお粗末なのでやめた。ニューズウィークにも書いたように、3つの「シナリオ」は選択肢として体をなしていない。それぞれの選択のメリットとコストが明示されていないからだ。

-

米国21州にて、金融機関を標的とする反ESG運動が始まっていることは、以下の記事で説明しました。 米国21州で金融機関を標的とする反ESG運動、さて日本は? ESG投資をめぐる米国の州と金融機関の争いは沈静化することなく

-

7月25日付けのGPERに池田信夫所長の「地球温暖化を止めることができるのか」という論考が掲載されたが、筆者も多くの点で同感である。 今年の夏は実に暑い。「この猛暑は地球温暖化が原因だ。温暖化対策は待ったなしだ」という論

-

前回の記事で、①EUが実施しようとしている国境炭素税(CBAM)は、世界を敵に回す暴挙で、世界諸国によって潰されることになる、②このCBAMへの対応を理由に日本は排出量取引制度法案を今国会で審議しているが、経済自滅を招く

-

日本原電敦賀発電所2号機の下に活断層があるか、そして廃炉になるかという議論が行われエネルギー関係者の関心を集めている。それをめぐる原子力規制委員会、政府の行動が、法律的におかしいという指摘。この視点からの問いかけは少なく、この論考を参考にして議論が広がることを期待したい。

-

原発は「トイレのないマンション」とされてきました。使用済みの核燃料について放射能の点で無害化する方法が現時点ではないためです。この問題について「核燃料サイクル政策」で対応しようというのが、日本政府のこれまでの方針でした。ところが、福島第一原発事故の後で続く、エネルギーと原子力政策の見直しの中でこの政策も再検討が始まりました。

-

今年7月からはじまる再生可能エネルギーの振興策である買取制度(FIT)が批判を集めています。太陽光などで発電された電気を電力会社に強制的に買い取らせ、それを国民が負担するものです。政府案では、太陽光発電の買取額が1kWh当たり42円と高額で、国民の負担が増加することが懸念されています。

-

はじめに 原子力発電は福一事故から7年経つが再稼働した原子力発電所は7基[注1]だけだ。近日中に再稼働予定の玄海4号機、大飯4号機を加えると9基になり1.3基/年になる。 もう一つ大きな課題は低稼働率だ。日本は年70%と

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間