IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

Dzyuba/iStock

地球温暖化というと「猛暑で熱中症が増える」ということばかりが喧伝される。だがじつは酷寒の減少の方が大きい。

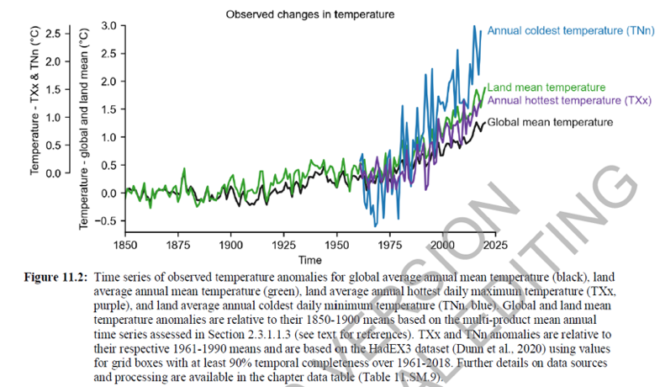

図は過去の気温の観測結果をまとめたもの。

- 黒:地球(陸上および海上)の平均気温

- 緑:陸上の平均気温

- 紫:陸上の年最高気温の平均

- 青:陸上の年最低気温の平均

である。

1,2の平均気温については1850年から1900年の平均をゼロとした差分で表示してある。

3,4の最高・最低気温については、1961-1990年の平均をゼロとした差分で表示してある。

さてこれを見ると、年最高気温は伸びているが、それ以上に、年最低気温が急激に伸びていることが分かる。

ざっと目で図を読んでみると、明らかに傾きが違う。年最高気温は0.3から1.6ぐらいまで、1.3ぐらい伸びているが、年最低気温は0から2.6ぐらいまで2.6ぐらい、つまり年最高気温の倍ぐらいの早さで上昇しているように見える。

このIPCC報告にはこの理由は書いていない。

だが面白いことが2つある。

第1に、これは朗報だ。人は夏の暑さよりも冬の寒さで亡くなることの方が多いので、最低気温が上がったことの健康上の便益は大きいだろう。計算するとどのぐらいの便益になるのか、興味が沸く所だ。

第2に、これは都市熱が地球規模の気温データセットに混入してことを示唆しているのかもしれない。最低気温が最高気温よりも急激に上昇するというのは、東京でもそうだったように、都市熱の特徴だからだ。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

次回:「IPCC報告の論点⑪」に続く

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

■

関連記事

-

はじめに 12月15日閉幕したCOP24では2020年に始動する「パリ協定」の実施指針(ルールブック)が採択された。 我が国はCO2排出量削減には比較的冷淡だ。例えば、燃料の異なる発電所を比較検討した最新のデータ、201

-

「海面が上昇する」と聞くと、地球温暖化を思い浮かべるかもしれない。しかし、地下水の過剰な汲み上げなどにより地盤が下がる「地盤沈下」によっても、海面上昇と類似の現象が生じることは、あまり知られていない。 2014年に公開さ

-

6月8-9日のG7シャルルボワサミット(カナダ)では米国の保護主義をめぐって米国とそれ以外のG7諸国との見解が大きく対立した。安倍総理の仲介もありようやく首脳声明をまとめたものの、記者会見において米国の保護貿易措置に対す

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「グローバルエナジー・ポリシーリサーチ(GEPR)」は、12年1月1日の開設から1周年を経過しました。読者の皆さまのご支援、ご支持のおかげです。誠にありがとうございます。

-

2020年はパリ協定実施元年であるが、世界はさながら「2050年カーボンニュートラル祭り」である。 パリ協定では産業革命以後の温度上昇を1.5度~2度以内に抑え、そのために今世紀後半に世界全体のカーボンニュートラルを目指

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー・環境問題のバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

これは今年1月7日の動画だが、基本的な問題がわかってない人が多いので再掲しておく。いま問題になっている大規模停電の原因は、直接には福島沖地震の影響で複数の火力発電所が停止したことだが、もともと予備率(電力需要に対する供給

-

脱炭素要請による下請けいじめを指摘する面白い記事を目にしました。「脱炭素要請は世界の潮流!」といった煽り記事ではなく、現場・現実を取り上げた記事が増えるのはとてもよいことだと思います。 「よく分かんないけど数字出して」脱

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間