風評被害を再生産しているのは誰か

福島第一原発の貯水タンク(経産省サイトより)

バズフィードとヤフーが、福島第一原発の処理水についてキャンペーンを始めたが、問題の記事は意味不明だ。ほとんどは既知の話のおさらいで、5ページにようやく経産省の小委員会のメンバーの話が出てくるが、海洋放出に反対する委員の話だけを紹介する。その根拠は科学ではなく、風評被害である。

最後は福島県漁連の野崎会長の「国民的議論を尽くし、国民の信頼を得た上で国が判断し、その責任を負うことを明確にすべきだ」という話で結ぶが、これはまやかしである。国民的議論はもう出尽くし、国(原子力規制委員会)は海洋放出しかないという方針を出した。決定権は県漁連にあるのだ。

それは福島第一原発のサブドレン(井戸)をみてもわかる。原子炉に流入する前の地下水にもトリチウムは含まれているが、この記事にも書かれているように2015年9月、政府と東電はサブドレンの地下水の海洋放出を決めた。このときの交渉相手は漁協だけだった。

貯水タンクの処理水も、漁協さえOKすれば海洋放出できる。放射性物質が環境基準以下なら、魚に放射能は残留しない。そういう事実がわかれば漁業は正常化し、風評被害はなくなるだろう。築地市場の豊洲移転で騒がれた風評被害について、今は誰もいわないのと同じだ。

風評被害がないと困る人々

ではなぜ漁協は海洋放出に反対するのか。それは風評被害がなくなると困るからだ。漁業が正常化すると、休業補償が出なくなる。その額は地域によって違うが、豊洲で仲卸をする生田よしかつさんによると、通常の漁業所得のほぼ9割が支給されるという。

福島県沖の海水は環境基準を満たしているので、操業は禁止されていないが、操業が一定の回数を超えると休業補償が出ない。大部分の組合員にとっては漁を休んだほうが楽なので、今は通常の15%ぐらいの漁獲しかない。

福島の漁業をだめにしたのは風評被害ではなく、この休業補償の逆インセンティブである。漁協の中でも若い組合員には本格操業したいという意見が強いが、漁協の理事は高齢化しているので今のままのほうがいいという。

その操業しない理由になっているのが風評被害である。これに色々な補償金や補助金がついたため、風評被害が(行政も含めて)地元の産業になってしまったのだ。マスコミもそれに便乗するビジネスなので、漁協を被害者としてしか描かない。ネットメディアまでその尻馬に乗っている。

地元の流通業者の話では、福島の魚は今では普通に流通するが、供給量が確保できないため、小売店で棚が確保できないことがボトルネックになっているという。

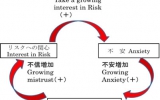

このまま漁協が風評被害を叫び続けると、消費者は「福島の魚はやっぱり危ないんだ」と思って魚が売れず、漁民は漁に出られないという悪循環が続く。風評は迷信だが、迷信はそれを信じる人がいる限り続くのだ。

この悪循環を脱却するには、漁業補償の制度を変える必要がある。生活保護のように労働意欲を阻害している操業制限をなくし、以前の所得との差額を補償すればよい。補償額が多少増えても、20兆円を超える廃炉費用の中では大したコストではない。

漁業が正常化すれば福島の魚も売れるようになり、日常に戻れば風評は消えてゆくというのが豊洲の教訓である。漁協も迷信にしがみついていても、後継者がいなくなって衰退するだけだ。科学的な前向きの解決策を考える必要がある。

関連記事

-

昨年夏からこの春にかけて、IPCCの第6次報告が出そろった(第1部会:気候の科学、第2部会:環境影響、第3部会:排出削減)。 何度かに分けて、気になった論点をまとめていこう。 気候モデルが過去を再現できないという話は何度

-

スタンフォード大学の研究者が米学術誌「エネルギーと環境科学」に福島の影響について論文を掲載しています。ただし、その内容については、疑問があります。アゴラ研究所の池田信夫所長が、コラム「福島事故の3Dシミュレーションについて」で解説しています。

-

美しい山並み、勢い良く稲が伸びる水田、そしてこの地に産まれ育ち、故郷を愛してやまない人々との出会いを、この夏、福島の地を訪れ、実現できたことは大きな喜びです。東日本大震災後、何度も日本を訪れる機会がありましたが、そのほとんどが東京で、福島を訪れるのは、2011年9月の初訪問以来です。

-

「再エネ拒否データベース(Renewable Rejection Database)」をロバート・ブライスがアップデートして発表した。 Belgian Wind Project Vetoed; Global Total

-

はじめに 映画「Fukushima 50」を観た。現場にいた人たちがフクシマ・フィフティと呼ばれて英雄視されていたことは知っていたが、どんなことをしていたのかはもちろんこの映画を観るまで知らなかった。 中でも胸を打ったの

-

「再エネ100%の日」って何だ? 2025年5月21日付の日本経済新聞に、「東北地方、再エネ発電量急増で出力制御が頻発 電力需要の伸び低く」という記事が掲載されていました。記事の要旨は、「燃料費ゼロの太陽光発電が捨てられ

-

熊本県、大分県を中心に地震が続く。それが止まり被災者の方の生活が再建されることを祈りたい。問題がある。九州電力川内原発(鹿児島県)の稼動中の2基の原子炉をめぐり、止めるべきと、主張する人たちがいる。

-

リスク情報伝達の視点から注目した事例がある。それ は「イタリアにおいて複数の地震学者が、地震に対する警告の失敗により有罪判決を受けた」との報道(2012年 10月)である。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間