パニック?外国メディアの誇張した福島事故報道(上)

12月3日放送の言論アリーナ「米国ジャーナリストの見る福島、原発事故対策」に、出演した米国のジャーナリスト、ポール・ブルースタイン氏が、番組中で使った資料を紹介する。(全3回)

ポイントは「1・米国のメディアは日本の原発事故のリスクを、誇張して伝えてしまった」「2・米国政府は事故直後、東京に危険はないと科学的に検証した」「3・ところがNRC(米原子力規制委員会)のグレゴリー・ヤツコ委員長(当時)が主導して、日本滞在中の米国人に避難勧告をするなど、過剰な防護策を取った。これは危険を誇張したもので、日本人に不安を与えてしまった」というものだ。

ブルースタイン氏は、NHKなどの外国向け報道は冷静だったと分析した。しかし同放送で対談したアゴラ研究所の池田伸男所長は、「他のメディアは新聞から、テレビまで危険を強調した。他国のメディアを批判できないほどひどいものだった」と指摘した。

ブルースタイン氏はワシントンポストの元東京特派員で、現在は日本の鎌倉市に住む。米国のブルックリング研究所などの客員研究員なども務める。12月8日開催のアゴラシンポジウムに、パネリストとして登場した。

以下スライドに翻訳を付ける。

スライド1

「パニック」—ポール・スタイン

2011年3月から、放射線、そして福島について私の学んだこと。そして私の以前の職業・ジャーナリズムの恥ずべき誤り。

ポール・ブルースタイン

国際統治イノベーションセンター、シニアフェロー

ブルックリングス研究所 客員フェロー

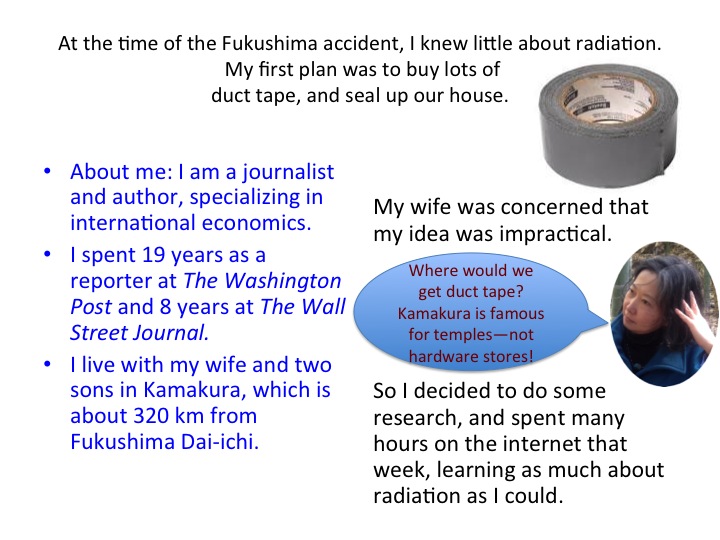

スライド2

福島事故の際に、私はほとんど放射能について知らなかった。

事故の際に、私が最初に考えたことは、家を密閉するためにテープを買うことだった。

私は国際経済を専門とするジャーナリスト、作家である。ワシントンポストの記者として19年、ウォール・ストリート・ジャーナルの記者として8年過ごした。今は福島第一原発から320キロメートル離れた、鎌倉市に妻と2人の息子とともに暮らしている。

ところが、私の妻は、私の考えを非現実的だと話した。「どこでテープを買うの?鎌倉はお寺で有名だけれど、そうしたものがたくさんある雑貨店はないわよ」。

そこで私は事故の週、インターネットで放射能について学ぶことに時間を費やして、これまでの職業と同じように、調査をすることにした。

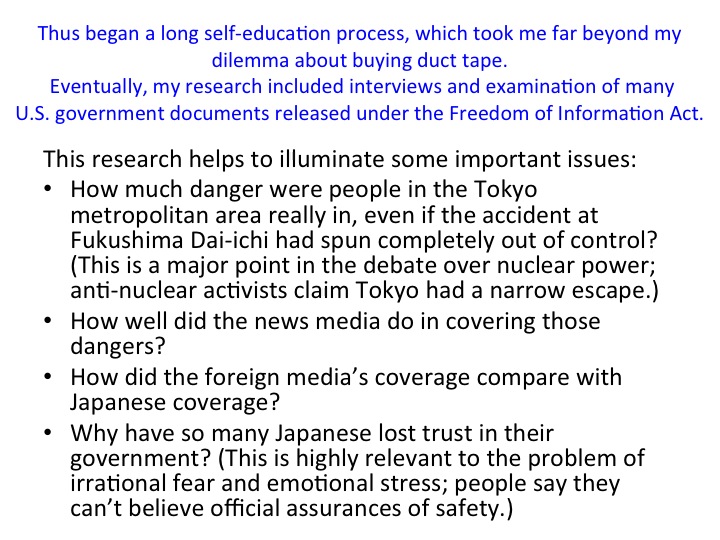

スライド3

このように自分で学ぶ経過を経た上で、私はテープを買うことよりももっと重要な問題に直面することになった。やがて私の調査は米国の情報公開法に基づく、多くの米連邦政府の文章をめぐるインタビューや、検証に向かうことになった。

検証を続けると、次のような重要な論点に気づいた。

▼ 福島第一事故が制御不能になった際に、どの程度の危険が東京の首都圏の人々にあるのだろうか。(これは、原子力に関する重要な論点だった。反原発の活動家は、東京は避難すべきところであると主張している。)

▼ ニュースを伝えるメディアは、こうした危険を適切に伝えたのだろうか。

▼ 日本のメディアと比べて、外国メディアの報道はどうだったのだろうか。

▼ なぜ多くの日本人が、自国政府に対する信頼をなくしてしまったのだろうか。(「多くの人が政府は信頼できない」と繰り返した。これは、非合理な怖れと感情的なストレスという、精神的な問題に関係する。)

スライド4

「潜在的な危険に対して過度に警鐘をならす懐疑的なメディア」

もしくは

「過剰に警告せず、受け身のメディア」

どちらが好ましいのであろうか。

私のようなジャーナリストにとって、これらは洞察の必要な興味深い問いかけだ。写真で示したのは、ジャパンタイムズが外国と日本のメディアの報道を比較した特集である。そこで上のような質問を掲げていた。

スライド5

その問いかけへの答えは、当然ながら「どちらでもない」であろう。

▼ メディアは当然ながら、潜在的な危険に対して、過度の警告も、過少の報告もするべきではなく、可能な限り正確に、公衆に対して情報を伝えるように努力するべきことは明らかである。

▼ しかし、完全に正確に、そして全体を客観的に伝えることはなかなかできるものではない。そうだとするなら、警告を過大にするか、過少にするか、どちらの方向にメディアは間違えるべきであろうか。

▼ たいていのジャーナリスト(とくに米国について言えば)懐疑的な方向に立って間違えることが好ましいと信じているだろう。たとえ、それが危険を誇張している場合であってもだ。そして、私の新聞記者の経歴を振り返れば、私の職業的本能はそうだった。

スライド6

しかし外国メディアの報道は、多くの場合にひどくゆがめられ、誤った解釈となる。

▼ 私がこれから見せるように、日本以外のメディアの報道は、偏向したものであったと示せる。

▼ 過剰な警告をした報道は、無視できない損害を、日本の公衆に与えてしまった。

▼ (過度に警告しない受け身のメディアという意味で)「日本的なアプローチ」というものにも多くの利点があるのではないかと、私は理解している。

スライド7

福島事故の後の数日間、当然ながら私は英語メディアで、恐ろしさを強調した報道を見た。

テレグラフ(英紙)

もう一つのチェルノブイリを避けるまでの猶予は48時間、福島の原子炉

ガーディアン(英紙)

健康被害になる水準をこえた放射能の漏洩の怖れ

サン(英大衆紙)

東京から「今すぐ」逃げ出せ—核災害の悪夢の警鐘

スライド8

しかし、私はもっとも信頼できる情報を見つけることができた。すなわち、それは科学的な分析に基づいたものだった。そして驚くべきことに、安心できるものだった。

私の驚いたのは、次の事実だ。

▼ 福島事故の放射線は、発がんの可能性のある水準よりはるかに少ない。

▼ 原爆の被爆者であっても、発がんの割合は、そうでなかった人に比べて異常に大きなわけではない。

▼ チェルノブイリの最も大きな影響は、物理的なものではなく、被災者の精神的なものであった。放射能の影響を受けたと「思い込んでしまった」人は、精神的なストレス、薬の服用、うつ病などに苦しんだ。

▼ この週に学んだことによって、私は安心を抱いた。そしてテープを買おうとは思わなかった。

スライド9

私の自己教育が続く一方で、外国メディアと、日本のメディアの報道の、固定化した対称性が、広がり、そして明らかになった。

■日本のメディア

▼大半の報道は、ドライで事実に基づき、そして主に公的な発表に依存していた。

▼NHKの毎晩の放送は、主に研究職の専門家の洞察を提供していた。

▼明らかな結論は、首都圏の人々は撤退するべきではないし、そこにいる人は完全に安全であるということだった。

■ 海外のメディア

▼ CNNや他のタブロイドメディアは予想通りに扇動的であった。

▼ さらに重要なことは「尊敬されている」とされる主流派のメディアでさえ、過度に警告を示していた。

スライド10

ニューヨーク・タイムズ(GEPR編集部注・米国で一番、評価と注目を集める新聞)は2011年3月に次のような表現をしていた。

「日本と全世界は、潜在的な核災害に動揺している」

「エンジニアはメルトダウンを避けるために苦闘している」

「危険な雲状のものになって、放射性物質は遠くまで、そして広く広がるだろう」

「破滅的な量の放射性物質が拡散する可能性」

スライド11

厳密に言って、こうしたニューヨーク・タイムズの表現は論議を呼ぶものだろう。

「動揺」「苦闘」「遠くまで広く」(放射性物質が拡散)「破滅的」などの表現は、言葉の定義が必要である。

しかし、このような記事は、日本全土、もしくは少なくとも、東日本は重大な危機にあるという誤った印象を与えてしまった。

ニューヨーク・タイムズや他の外国メディアを読む人は少数であろうが、ソーシャル・メディアやブログ、その他の手段を通じて、多くの人が外国メディアは国内メディアよりも深刻な情報を伝えていると知った。

(中)に続く。(中)は来週(24日)掲載の予定。

(2013年12月16日掲載)

関連記事

-

アゴラ研究所の運営する映像コンテンツ言論アリーナ。6月24日はエネルギーアナリストの岩瀬昇氏を招き、「原油価格、乱高下の謎を解く」という放送を行った。岩瀬氏はかつて三井物産に勤務し、石油ビジネスにかかわった。アゴラの寄稿者でもある。

-

GEPRは日本のメディアとエネルギー環境をめぐる報道についても検証していきます。筆者の中村氏は読売新聞で、科学部長、論説委員でとして活躍したジャーナリストです。転載を許可いただいたことを、関係者の皆様には感謝を申し上げます。

-

ハリケーン・アイダがルイジアナ州を襲ったが、16年前のハリケーン・カトリーナのような災害は起きなかった。防災投資が奏功したのだ。ウォール・ストリート・ジャーナルが社説で簡潔にまとめている。 ハリケーン・アイダは日曜日、カ

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 最近流れたニュース「MITが核融合発電所に必要となる「超伝導電磁石の磁場強度」で世界記録を更新したと報告」を読んで、核融合の実現が近いと思った方も多いかと思うが、どっこい、そん

-

トランプ大統領は、かなり以前から、気候変動を「いかさま」だと表現し、パリ協定からの離脱を宣言していた。第2次政権でも就任直後に一連の大統領令に署名し、その中にはパリ協定離脱、グリーンニューディール政策の終了とEV義務化の

-

トランプ政権は、バイデン政権時代の脱炭素を最優先する「グリーンニューディール」というエネルギー政策を全否定し、豊富で安価な化石燃料の供給によって経済成長と安全保障を達成するというエネルギードミナンス(優勢)を築く方向に大

-

7月1日記事。仏電力公社(EDF)が建設を受注した英国のヒンクリーポイント原発の建設は、もともと巨額の投資が予想外に膨らみそうで、進捗が懸念されていた。今回の英国のEU離脱で、EDFの態度が不透明になっている。

-

2017年3月22日記事。東京電力ホールディングス(HD)は22日、今春に改定する再建計画の骨子を国と共同で発表した。他社との事業再編や統合を積極的に進める方針を改めて明記した。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間