「ゼロリスク脳」とのつきあい方

福島第一原発の処理水タンク(東電ポータルサイトより)

新型コロナ騒動は客観的には大勢が決したと思うが、世論は意外に動かない。NHK世論調査では「緊急事態宣言を出すべきだ」と答えた人が57%にのぼった。きょう出るとみられる指定感染症の見直しについても、マスコミでは否定的な意見が多い。

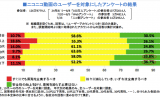

こういう現象は9年前の福島第一原発事故のときも起こった。微量の放射能を恐れる人々は「放射脳」と呼ばれてバカにされたが、今回の「コロナ脳」はそれより多い。福島のときは冷静にリスクを見た人が、「ウイルスを根絶しろ」などという非合理的な主張をしている。

このような行動様式には法則性がある。これをゼロリスク脳と呼ぶことにすると、その特徴は次のようなものだ。

- 特定のリスクを絶対化する:多くのリスクのトレードオフを考えないで、コロナや放射能のリスクだけをゼロにしようとする。「コロナよりインフルのほうがたくさん死んでいる」と指摘すると、「コロナにはワクチンがないから恐い」という。インフルにはワクチンがあってもコロナよりたくさん死んでいるのだが、その比較を拒否する。

- 不確実性をきらう:コロナは未知の感染症だから特別だ、とコロナ脳は考える。未知だということは今までの感染症より小さなリスクである可能性もあるわけだが、彼らはそう考えない。これはエルズバーグ・パラドックスとして知られている。

- 最大の損失を最小化しようとする:感染症や放射能のように大きな不確実性に直面したとき、人々は経済学の想定する「期待効用最大化」のような行動はとらない。こういうときは脳のスイッチが切り替わり、「42万人死ぬ」といった考えられる最悪の場合のリスクを最小化しようとするミニマックス原理で行動する。

- 安全ではなく安心を求める:科学的に安全でも、心理的な安心を求めて際限なくリスクを回避する。その典型が福島第一原発のトリチウムを含む「処理水」の問題である。環境基準以下に薄めて流せば人体に危険はないが、恐いという風評がある限り海洋放出に反対する。

- 不安が自己実現する:政治がこういう不安に迎合すると、人々は「海洋放出できないのは危険だからだろう」とますます不安になる。科学的な安全性が証明されても、「風評被害」が収まらない限り海洋放出できない。不安が不安を呼ぶ悪循環が起こるのだ。

科学が風評に負けてはいけない

このようなゼロリスク脳には、共通の法則がある。恐怖は進化の早い段階で生まれた感情で、すべての脊椎動物にそなわっている。敵から逃げることは生存にとってもっとも重要な行動なので、恐怖は他のすべての感情に優先して起動するのだ。

未知の動物が近寄ってきたとき「これは敵か味方か」と合理的な遅い思考で推論していると捕食されるので、瞬時に逃げる速い思考が作動する。これは生存にとって必要な衝動なので、すべての人が遺伝的に身につけている。

それは大脳の特定の部位に集中しているわけではないが、進化の初期の段階でできた辺縁系などの古い脳にあるとされている。こういう恐怖は、大脳皮質などの新しい脳で論理的に説得することはできない。

ではどうすればいいのだろうか。これはむずかしい問題だが、一ついえるのは新しい脳が古い脳に負けてはいけないということだ。「科学が風評に負けるのは国辱だ」というのは石原慎太郎氏の名言だが、科学的に証明できない安心を求めると際限がなくなる。

福島の最大の失敗は、ゼロリスクを追求する反原発派の主張に民主党政権が迎合して、際限なく安心を追求し、非現実的な安全基準を設定し、莫大なコストをかけて除染を行ない、法的根拠なくすべての原発を停止したことだ。

こうした政府の行動によって人々の不安が正当化され、古い脳に刷り込まれてしまった。原発を停止した原子力規制委員会の田中俊一委員長が、あとになって「処理水は薄めて流すしかない」といっても、人々の不安は収まらない。

9月8日に開催するアゴラシンポジウム「福島処理水 ”ゼロリスク”とどう戦うか?」では、処理水の問題を素材にして、放射能にもコロナにも共通する日本社会に共通の問題を考え、その解決策をさぐる。

関連記事

-

「リスクコミュニケーション」という考えが広がっています。これは健康への影響が心配される事柄について、社会で適切に管理していくために、企業や行政、専門家、市民が情報を共有し、相互に意見交換して合意を形成していくことを言います。

-

国際エネルギー機関の報告書「2050年実質ゼロ」が、世界的に大きく報道されている。 この報告書は11 月に英国グラスゴーで開催される国連気候会議(COP26 )に向けての段階的な戦略の一部になっている。 IEAの意図は今

-

スペイン政府の初動説明:停電の概要と初期分析 2025年4月28日に発生したスペインおよびポルトガルにおける広域停電から2週間が経過し、スペインのサラ・アーゲセン環境移行大臣が初めて公に説明を行いました。発表内容は以下の

-

各国政府に放射線についての諸基準の勧告を行う民間団体のICRPの日本委員が、同委員会の関係の動きを紹介している。

-

日本原子力発電の敦賀原発2号機の下に、原子力規制委員会は「活断層がある」との判断を昨年5月に下した。日本原電は活断層を否定する資料を提出し、反論を重ねた。規制委は今年6月21日に追加調査会合を開いたが、原電の主張を真摯に受け止めず、議論を打ち切ろうとしている。

-

Trusted Flaggersとは何か? EUでは、「安全で予測可能で信頼できるオンライン環境」を確保するために、加盟国各国がTrusted Flaggersを導入しなければならないと定めた法律が、すでに2024年2月

-

福島第一原発事故を受けて、日本のエネルギー政策は混乱を続けている。そして、原発が争点になりそうな衆議院の解散総選挙が迫る。読者の皆さまに役立てるため、現状と主要政党のエネルギー政策を整理する。

-

政府が「2030年温室効果ガス46%削減」という目標を発表したことで、責任を感じた?小泉環境相が、「2030年までに太陽光発電の規模を2000万kW積み増して、1億800万kW以上にする」という方針を提示した。 太陽光発

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間