エネルギー政策の混迷をもたらしている地球温暖化対策(下)?「低炭素社会」追求への疑問

国際環境経済研究所(IEEI)版

(上)対策の一つ原子力の検証

(中)石炭、再エネは決め手ではない

今すぐ温暖化対策が必要なのだろうか?

はじめに述べたようにいま、ポスト京都議定書の地球温暖化対策についての国際協議が迷走している。その中で日本の国内世論は京都議定書の制定に積極的に関わった日本の責任として、何としてでも、今後のCO2 排出枠組み国際協議の場で積極的な役割を果たすべきだと訴える。

しかし例えば、欧州諸国の政治家が主張しているように、2050年までに地球温度上昇を2度以内に抑えるためには、先進国が現状の8割を、途上国でも3割のCO2排出量の削減が必要とされている。このような数値目標の達成は、これまでの議論から判るように、世界のエネルギー消費の構造を根本的に変えない限り、とうてい実現不可能である。

それでは、IPCC が主張するCO2排出削減の要請が実現できなくなると地球はどうなるのであろうか? この問題について、私は、IPCCの報告書は一つの参考意見として受け止めて、地球温暖化防止のためのCO2の排出量削減の数値目標を求める要請ではないと考えるべきと、考えている。

その理由の一つには、今世紀に入って、地球大気中のCO2 濃度の増加にもかかわらず、地球大気の温度上昇は過去15年ほど停滞を続けているとの報道がある。(「エコノミスト誌が報じた温暖化の停滞」(竹内純子、IEEI))これでは地球温暖化がCO2 に起因するとするIPCCの仮説自体が怪しくなる。太陽活動の変化から、地球が寒冷化に向かうとの説もある。少なくとも、いま、急いで地球温暖化防止を目的として何が何でもCO2排出を削減する必要はないと考えるべきであろう。

コストとの便益をもう一度考えよう

もう一つの理由は、もし、IPCCの主張の通りのCO2の排出に起因する温暖化、あるいはそれが原因とされる近年の異常気象が継続するとしても、これら温暖化や異常気象による地球の被害金額とCO2排出量との関係が判らない(科学技術による予測可能の範囲を超えている)から、この被害を防ぐためにどれだけお金をかけたらよいかが、実は判らない。

したがって、地球上のCO2の排出量削減に世界中の協力を得るためには、経済最優先で、現状のエネルギー供給の主役を担う化石燃料のなかの最も安価なものを、目的に応じて選択・使用する(例えば、発電用には石炭)なかでの徹底した省エネを推進する以外に方法がない。

この方法には、将来枯渇する化石燃料の国際価格が上昇した時には、例えば発電用の化石燃料(石炭)の代替として、この論考の(中)で述べたように、市場経済原理に従った「限界設備コスト」の概念を用いて、FIT制度の適用なしの(国民に経済的負担をかけることのない)再エネによる化石燃料の代替利用を図ることも含まれる。

なお、この化石燃料(石炭)の使用では、CO2の排出削減を目的としたCCS(燃焼排ガスからのCO2の分離、回収、貯留)技術を併用すべきとの意見もあるが、これでは、石炭利用での経済的メリットが失われ、世界中での協力を得ることが不可能となる。このような当分の間の経済優先での石炭利用を基軸とした省エネ・創エネの方法は、世界のエネルギー政策としても通用する唯一の方法であると考える。

この方法を世界に適用する場合の前提条件は、全ての国が、化石燃料消費の削減に協力することである。しかし、経済発展を続けなければならない途上国と、いままで、大量の化石燃料消費を続けてきた先進国では、その削減努力に差がつけられるべきであろう。

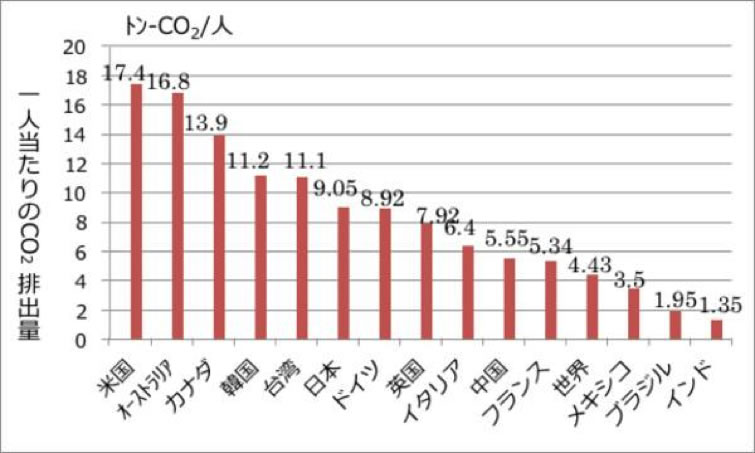

この努力目標の目安としては、各国の一人当たりのCO2 排出量(化石燃料消費にほぼ比例する)の値とその世界平均の値との違いが一つの目安となるであろう。すなわち、図に見られるように、多くの途上国は、この目標数値としての削減義務は免れる一方、世界第2の経済大国になった中国は、できれば数値として表れる削減努力が要請されることになるだろう。

一方、先進国のなかでは、フランスのCO2排出の努力目標は小さくなるが、これはCO2排出量削減に貢献する原子力を電力として多用しているためである。ただし、原発の所有国は、安全性に対するリスクとともに、核燃料廃棄物の処理・処分に関わる経済的な大きな負担を背負わなければならないことに留意が必要である。

気候変動は防止だけでなく順応を

このように、世界中が協力して努力をしても、地球の温暖化や異常気象を防ぐことができない場合、人類は、何とか、いまの気候変動に順応して生きて行く以外に選択の途がないと考えるべきである。

もともと、IPCC のCO2排出削減の要請は、産業革命以来、人類が野放図に進めてきた化石燃料の消費を抑制する意図から出たものであるとも考えられている。したがって、上記した、地球上の化石燃料消費の削減の方策を地道に探して行くのが、このIPCC の要請に応え得る唯一の方法と言ってもよい。

これが、私が訴える、「日本を守り、地球を守るための“低炭素社会へ”から“脱化石燃料社会へ”の変換 」(拙著「脱化石燃料社会-「低炭素社会へ」からの変換が日本を救い、地球を救う」(化学工業日報社)で主張した)であり、世界が共有できる地球上の全人類の生存のために必要な世界のエネルギー政策のあるべき姿である。

私は今、難航する国連気候変動枠組み交渉の場に、地球温暖化問題の解決に対して何の貢献ももたらさなかったCO2排出削減を目的とした京都議定書方式に代わって、日本が、この世界中が協力できる化石燃料消費削減の途を地道に探索する“脱化石燃料社会へ”の実践を、世界のエネルギー政策として提言していただければと強く願っている。

(2013年10月21日掲載)

関連記事

-

「エネルギー資源小国の日本では、国策で開発したナトリウム冷却高速炉の技術を次代に継承して実用化させなければならない。それには高速増殖原型炉『もんじゅ』を運転して、技術力を維持しなければならない。軽水炉の運転で生ずるプルトニウムと劣化ウランを減らすためにも、ナトリウム冷却高速炉の実用化が必要だ」

-

最近、自然災害を何でも気候変動のせいにするますます政治家が増えているが、これが一番深刻だ。 国連トップのグテーレス事務総長が述べている(筆者訳): 洪水、干ばつ、熱波、暴風雨、山火事は悪化の一途で、驚くべき頻度で記録を破

-

村上さんが委員を務める「大阪府市エネルギー戦略会議」の提案で、関西電力が今年の夏の節電期間にこの取引を行います。これまでの電力供給では、余分に電力を作って供給の変動に備えていました。ところが福島の原発事故の影響で原発が動かせなくなり、供給が潤沢に行えなくなりました。

-

菅首相が昨年11月の所信表明演説で2050年にCO2をゼロにする、脱炭素をする、と宣言して以来、日本中「脱炭素祭り」になってしまった。 日本の同調圧力というのはかくも強いものなのかと、ほとほと嫌になる。政府が首相に従うの

-

1. IPCC設立の経緯 IPCCのCO2温暖化説の基礎は、Princeton大学の真鍋淑郎が1次元モデル(1967)と3次元モデル(1975)で提唱しましたが、1979年にMITの優れた気象学者R. Newell が理

-

ドイツでは、マスクの着用が感染予防のための止むを得ない措置として、各州で厳格に義務付けられていた時期があった。ただ、ドイツ人にとってのマスクは、常に“非正常”の象徴だったらしく、着用義務が解除された途端、ほとんどの人がマ

-

近年、再生可能エネルギー(再エネ)の主力電源化が推進される中で、太陽光や風力の出力変動に対応するために「火力や原子力をバックアップ電源として使えばいい」という言説が頻繁に見られるようになった。 この「バックアップ」という

-

本年1月11日、外電で「トランプ大統領がパリ協定復帰の可能性を示唆した」との報道が流れた。例えばBBCは”Trump says US ‘could conceivably’ rejoin Pari

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間