今週のアップデート — 節電の夏に向けた「ネガワット取引」「再稼動」(2012年7月2日)

1)村上 憲郎元Google Japan 社長、村上憲郎事務所代表にコラム「「ネガワット取引」への期待」を寄稿いただきました。節電分の電力を取引するという「ネガワット取引」の解説を行ったものです。

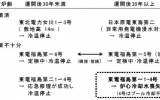

村上さんが委員を務める「大阪府市エネルギー戦略会議」の提案で、関西電力が今年の夏の節電期間にこの取引を行います。これまでの電力供給では、余分に電力を作って供給の変動に備えていました。ところが福島の原発事故の影響で原発が動かせなくなり、供給が潤沢に行えなくなりました。

電力体制の組み替えが必要です。「ネガワット取引」では、節電で儲かる仕組みを取り入れています。日本の電力の需給体制を変えて行く新しい仕組みの一つとして期待できます。

2)関西電力の大飯原発が7月1日に再稼動しました。しかし全国的に電力不足は続きます。この問題をめぐり、元経産官僚の石川和男氏へのインタビュー「大飯再稼動でも課題山積=「安全」に関心が行き過ぎていないか?—元担当官僚に聞くエネルギー政策」を掲載します。

石川氏はGEPRの5月7日付インタビュー記事「原発再稼動、対話不足ミスの修正を

=安定供給を全国民が考えるとき—政策家・石川和男氏に聞く(上)」「容易ではないピークシフトの実現、再生可能エネの拡充 = 元経産官僚の語るエネルギー政策最前線 — 政策家・石川和男氏に聞く(下)」に登場。官と民、双方の立場を解説し、バランスの取れた見解に多くの読者から共感のコメントをいただいています。

3)GEPRが提携するNPO法人国際環境経済研究所の主任研究員の竹内純子さんのコラム「停電はなぜ起こる」を紹介します。東京電力の元社員の竹内さんが、一般の人に知らないなじみの少ない停電発生のメカニズムを解説しています。

4)茨城大学高妻孝光教授には、3月19日に放射能対策で、一般市民の方の生活に役立つように2本のコラムを寄稿いただきました。「生活のための放射線講座(上)—身近にある事実を知る」「生活のための放射線講座(下)—日常生活の被ばく量の計測、分析で必要なこと」

「英語版」に加え、高妻教授、また留学生のご協力により、「アラビア語版」「ギリシャ語版」を掲載します。日本国内における外国人居住者の皆さまに知っていただくために、これらの翻訳の拡散にご協力いただきたいです。

今週のニュース

1)「夏の節電対策始まる」(NHK 7月2日)

電力不足の中で政府や電力会社による節電対策が2日から始まりました。関西電力管内で15%以上、九州で10%以上の節電が要請されています

「大飯原発3号機 臨界に達する」(NHK 7月2日)

そうした中で、停止した関西電力大飯原発が再稼動しました。反対などの動きはありましたが、3日中には送電が始まります。

2)「再生可能エネルギー各地で事業開始」(NHK 7月1日)

再生可能エネルギーを買い取る固定価格買取制度が7月1日から始まりました。

「44発電設備を経産省が認定 再生エネ買い取り」(日本経済新聞 7月1日)

7月1日時点では発電能力4万キロワット(kW)分で同制度の適用が申請されています。原発1基(約130万kW)に比べればわずかですが、今後の増加する可能性があります。

「再生エネ発電 買い取り制は見直しが必要だ」(読売新聞社説 7月2日)

しかし補助金の投入に成果があるのかなど、多くの問題のはらむ出発です。

GEPRでは再生可能エネルギーの支援策について、賛成の意見(末吉竹二郎氏インタビュー「太陽光発電と買取制度の秘められた力=自然エネルギーによる社会変革への期待」)、検証を訴える意見(朝野賢司電力中央研究所主任研究員「太陽光バブルを避ける3つの提案」)など、さまざまな立場の論考を紹介しています。

詳細はカテゴリー「再生可能エネルギー技術」をご覧ください。これらの論考を読者の皆さまの思索の材料にしていただければ幸いです。

3)「福島再生の基本方針案を提示」(NHK 7月1日)

福島の再生プランが6月30日に決まりました。ところが全地域で年間被曝量を1mSvまで引き下げることが検討されています。これは広大な地域で表土をはぎ取る対策が必要で費用の点で巨額の国民負担が発生する可能性があります。この問題については引き続きGEPRは検証を進めていきます。

今週のリンク

「政府の節電ポータルサイト「節電.go.jp」」

日本政府は電力不足を受けて、このサイトで、電力需給の状況の告知、さらに節電対策を紹介しています。

「ICRP通信」

各国政府に放射線についての諸基準の勧告を行う民間団体のICRP(国際放射線防護委員会)の日本委員が、同委員会の関係の動きを紹介しています。

NHKが昨年12月に放送した「追跡!真相ファイル 低線量被ばく・揺らぐ国際基準」についてBOP(放送倫理・番組向上機構)に提訴し、番組の修正を求める動きも紹介されています。(提訴状)

提訴状によれば、NHKは同番組でICRPが各国政府や原子力関係企業の圧力で、規制の緩和が行われたとしています。しかし真相は一貫して強化の方向にありました。この放送は捏造であると関係者は指摘しています。

「中国の福島事故への反応」(China respond to Fukushima)

アメリカの科学者らがつくるNPO「原子力科学者らの報告」(Bulletin of the Atomic Scientists)で掲載された報告リポートです。中国は原発の新規建設を進めてきました。ところが福島事故があったため、原発の見直しを進めています。特に「第三世代原発」と呼ばれる新しい原発のデザインに注目を向けています。

関連記事

-

ここ数回、本コラムではポストFIT時代の太陽光発電産業の行方について論考してきたが、今回は商業施設開発における自家発太陽光発電利用の経済性について考えていきたい。 私はスポットコンサルティングのプラットフォームにいくつか

-

昨年末の衆議院選挙・政権交代によりしばらく休止状態であった、電力システム改革の議論が再開されるようだ。茂木経済産業大臣は、12月26日初閣議後記者会見で、電力システム改革の方向性は維持しつつも、タイムスケジュール、発送電分離や料金規制撤廃等、個々の施策をどのレベルまでどの段階でやるか、といったことについて、新政権として検証する意向を表明している。(参考:茂木経済産業大臣の初閣議後記者会見の概要)

-

「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については分厚い本を通読する人は少ないと思うので、多少ネタバラシの感は拭えないが、敢えて内容紹介と論評を試みたい。1回では紹介しきれないので、複数回にわたることをお許

-

国連気候変動枠組み交渉の現場に参加するのは実に2 年ぶりであったが、残念なことに、そして驚くほど議論の内容に変化は見られなかった。COP18で、京都議定書は第2約束期間を8年として、欧州連合(EU)・豪などいくつかの国が参加を表明、2020年以降の新たな枠組みについてはその交渉テキストを15年までに固めることは決定した。

-

民主党・野田政権の原子力政策は、すったもんだの末結局「2030年代に原発稼働ゼロを目指す」という線で定まったようだが、どうも次期衆議院選挙にらみの彌縫(びほう)策の色彩が濃く、重要な点がいくつか曖昧なまま先送りされている。

-

経済産業省において10月15日、10月28日、と立て続けに再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会(以下「再エネ主力電源小委」)が開催され、ポストFITの制度のあり方について議論がなされた。今回はそのうち10月15日

-

菅首相が昨年11月の所信表明演説で2050年にCO2をゼロにする、脱炭素をする、と宣言して以来、日本中「脱炭素祭り」になってしまった。 日本の同調圧力というのはかくも強いものなのかと、ほとほと嫌になる。政府が首相に従うの

-

過去10年のエネルギー政策においては、京都議定書のエネルギー起源CO2排出削減の約束水準が大前提の数量制約として君臨してきたと言える。当該約束水準の下では、エネルギー政策の選択肢は「負担の大きい省エネ・新エネ」か「リスクのある原子力発電」か「海外排出権購入」かという3択であった。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間