再生可能エネルギーの大量導入で豪雨は3ミクロンしか減らなかった

簡単な概算方法と驚愕の結論

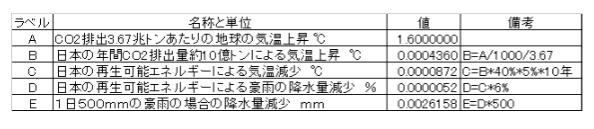

太陽光発電等の再生可能エネルギーの賦課金は年々増大しており、今や年間2.4兆円に上る。ではこれで、気温はどれだけ下がり、豪雨は何ミリ減ったのか? 簡単に概算する方法を紹介する。驚愕の結論が待っている。なお本稿の技術的詳細については、別途研究ノートにまとめてあるので参照されたい。

(写真AC:編集部)

計算方法は簡単である。炭素が1兆トン、すなわちCO2が3.67兆トン排出されると、約1.6℃の気温上昇がある、という比例関係を使うだけである。この係数(=1.6℃/兆トン炭素。TCREと呼ばれる)を用いた方法は、国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC:Intergovernmental Panel on Climate Change)の報告書に基づくものだ。

概算については下表にまとめた。以下、順に説明しよう。

まず、日本のCO2排出量は年間約10億トンだから、これによる気温上昇は1.6℃の3670分の1で0.000436℃になる。このうち、発電によるものが約4割である。再生可能エネルギーが導入されることにより、このCO2の一部が削減されたことになる。

発電に占める太陽光発電等の再生可能エネルギーの割合は、大量導入が行われた過去10年間程度で平均すると5%程度であったので、再生可能エネルギーによる気温の低下は0.000436℃×40%×5%×10年=0.000087℃、つまり87マイクロ℃となる。

これによる降水量の減少はどれだけか。気温が上昇すると大気中の水蒸気量が増え、豪雨が強くなるというクラウジウス・クラペイロン関係を仮定しよう(なおこの関係自体、じつは統計的に有意に観測されてはいないので過大評価かもしれないが、ここでは仮にこの関係が成り立つとする)。

クラウジウス・クラペイロン関係では1℃の気温上昇が6%の雨量増大となるから、仮に1日に500mmの豪雨であれば、上述の気温低下によって0.000087℃×0.06×500=0.002616mm、つまり3ミクロンの雨量が減少したことになる。

以上をまとめると、過去10年にわたる太陽光発電等の再生可能エネルギーの大量導入による気温の低下は87マイクロ℃であり、一日に500mmの豪雨の降水量は3ミクロンしか減らなかった。つまり殆ど全く気温は下がらず、雨量も減らなかった。

このような試算が重要なのは、日本が今後どのようにお金を使うかを考えるためである。ダムや堤防といった治水事業などの防災に投資すべきだろうか? それとも太陽光発電等のCO2削減策に投資すべきだろうか?

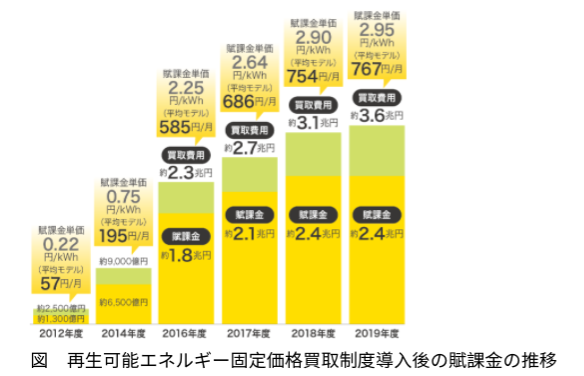

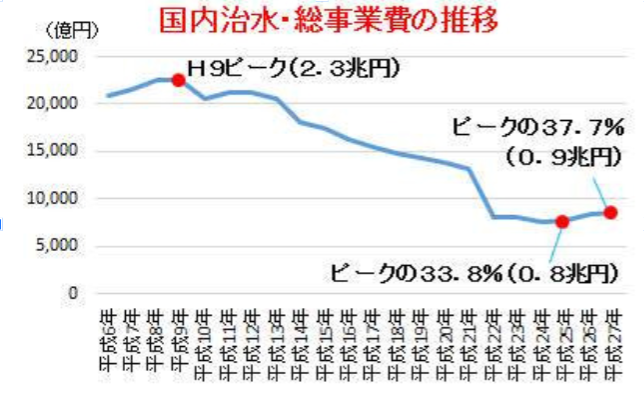

以下に、過去の投資額を見てみよう。再生可能エネルギーの賦課金は増大し、年間2.4兆円を超えている。これに対して、治水事業費はピークより1兆円以上も減少している。

図 再生可能エネルギー固定価格買取制度導入後の賦課金の推移(出典:資源エネルギー庁)

図 国内治水・総事業費の推移(出典:藤井聡氏資料)

豪雨災害から国民を守るためには、今後、この両者のバランスをどうすべきだろうか?

昨年の台風19号等、近年の災害においては、ダムや堤防等の防災投資が遅延ないし不足していた地域が、より深刻な被害を受けたとの指摘がある。

すると、国民の財産と安全を守るためには、治水事業への投資は重要そうだ。他方で、太陽光発電をいくら導入しても豪雨は事実上全く減らない。

本稿で紹介した「TCRE」と「クラウジウス・クラペイロン関係」を用いた比例計算で、どのようなCO2削減策でも、それによる気温変化と、豪雨の降水量変化を簡単に計算できる。読者諸賢も、ぜひ試して欲しい。

その上で、温暖化問題に合理的に対処するために、ノーベル経済学を受賞したノードハウスが指摘した、費用対効果の2つのバランスを検討すべきだ。第1は、CO2削減投資と防災投資のバランス(=“適応と緩和”のバランスと呼ばれる)であり、第2はCO2削減投資とその他の投資とのバランス(=機会費用の検討)である。

本稿はその一例であった。

関連記事

-

プーチンにウクライナ侵攻の力を与えたのは、高止まりする石油価格だった。 理由は2つ。まず、ロシアは巨大な産油国であり、経済も財政も石油の輸出に頼っている。石油価格が高いことで、戦争をする経済的余裕が生まれた。 のみならず

-

はじめに 政府は「2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする」というネットゼロ目標を掲げている。 この方針は国際的にはパリ協定やIPCCの科学的知見を根拠にしており、「気温上昇を1.5℃以下に抑える」ことが究極のゴ

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 最近流れたニュース「MITが核融合発電所に必要となる「超伝導電磁石の磁場強度」で世界記録を更新したと報告」を読んで、核融合の実現が近いと思った方も多いかと思うが、どっこい、そん

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 以前、IPCC報告の論点㉙:縄文時代の北極海に氷はあった

-

言論アリーナ「地球温暖化を経済的に考える」を公開しました。 ほかの番組はこちらから。 今年の夏は猛暑や異常気象が起こり、地球温暖化が原因だともいわれていましたが、それは本当でしょうか。また温暖化は止められるのでしょうか。

-

アゴラ研究所・GEPRは12月8日にシンポジウム「持続可能なエネルギー戦略を考える」を開催しました。200人の方の参加、そしてニコニコ生放送で4万人の視聴者を集めました。

-

昨年夏からこの春にかけて、IPCCの第6次報告が出そろった(第1部会:気候の科学、第2部会:環境影響、第3部会:排出削減)。 何度かに分けて、気になった論点をまとめていこう。 気候モデルが過去を再現できないという話は何度

-

「2030年までにCO2を概ね半減し、2050年にはCO2をゼロつまり脱炭素にする」という目標の下、日米欧の政府は規制や税を導入し、欧米の大手企業は新たな金融商品を売っている。その様子を観察すると、この「脱炭素ブーム」は

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間