寿都町の選挙と核のごみ文献調査

寿都町・弁慶岬の弁慶像と弁慶岬灯台

wikipediaより

メディアが捏造する分断

11月中旬に北海道の寿都町を訪ねる機会を得た。滞在中、片岡春雄町長や町の人たちに会い、また、街の最近の様子を見て雰囲気を感じることもできた。私が現地に着いた日の夜、折しもNHKは北海道スペシャル「核のごみ〜埋まらない溝〜」を放映した。埋まらない溝があることが前提の番組だったが、随所に番組づくりの無理がにじみ出ている内容であった。つまり、溝などないのである。番組最後のナレーションが振るっていた。

「選挙が終わって、分断が残った」

この言い切りは、街をつぶさに見た私には、捏造としか思えなかった。番組のプロデューサーが気の毒になった。分断の実態がないのである。町を回っても反対の看板などはほとんど見かけず静かであった。

寿都町長選挙―造られた争点

11月26日に行われた寿都町長選の得票結果は、1135対900(投票率84.07%)。メディアの評は、総じて現職の片岡氏の辛勝という論調だった。

花束を掲げて当選を喜ぶ片岡氏

産経ニュースより

片岡氏本人は、その夜はあまり晴れやかな気持ちにはなれなかったようである。油断があったのではないかと夫人から指摘されたとも聞く。私には、得票率で6割(1221票)はいけると読んでいたと片岡氏は語った。

片岡氏の対抗馬であった越前谷陣営と大手メディアは、今回の選挙戦の争点を核のごみの文献調査の継続の是非にあるとした。事実、越前谷陣営は選挙戦の争点を「文献調査の撤回」の一点に絞ってきた。

しかし、片岡氏が私に語ったところによると、「選挙の争点は調査の是非ではありません。調査継続の是非は改めて文献から概要調査にコマを進めるかどうかの時期に住民投票をもって問いたいと考えています」ということだった。なぜならば、反対している住民も賛成している住民も核のごみや調査の内容などをよく知らないまま、なんとなく賛否を示しているからだという。住民の情報共有や対話が充分に進んでいないと判断したならば、住民投票の時期を先延ばしにすることも考えていると片岡氏は語った。

核のごみから逃げる政治

片岡氏本人に対面して私が受けた印象は、〝信頼感が高く自信に満ちた人物〟というものだった。実際、過去20年の町政の実績を評価し感謝している住民は多い。しかし、この間に人口が1200人減っていることも事実である。何とかして町を活性化したいという思いがひしひしと伝わってきた。

また、平成30年の北海道胆振東部地震の衝撃が今もなお続く中、片岡氏としては、町の強靱化、安全安心の観点から足元の地盤構造が非常に気になっている。概要調査に進めばそのデータも出てくる。だから、町の将来を考える上でぜひそこまで進みたいのだという片岡氏の強い思いをこのたび知った。

寿都町風力発電群

小樽総合デザイン事務局HPより

片岡氏は日本で最初に町営の風力発電事業を起こした。この事業はなかなか順調で一定の成果をあげた。日本の将来にとってエネルギー問題は極めて重要である。そのエネルギー問題に関してさらに何ができるかを、片岡氏が考え続けていたところ、原子力発電から出てくる高レベル放射性廃棄物(いわゆる核のごみ)処分問題が混沌としたまま全く目鼻がついていないことが意識に上ってきたという。片岡氏の思いはこの問題に一石を投じることだった。それは見事に成った。

そして、片岡氏が強調したのは、国民はこの問題から目と心をそらしてはならないということ。国民的議論がなされるべきであるにもかかわらず、文献調査に手をあげる自治体が全国的にもっと出てこないのはおかしい、そのための努力を政治つまり国会議員も当の事業者もしていないではないかと片岡氏は指摘した。政治(国会議員)は核のごみの問題から逃げていると。

感謝の気持ち

私が寿都町を訪れる1ヶ月ほど前に、全国から70名ほどの“有意識者〟、つまり核のごみの問題を放っておけない人々が、WEB会議で片岡町長を囲んだ。なかには原発立地県である福井県の高校生もいた。

多くの参加者が異口同音に表明したのは、寿都町へのエールであり感謝の気持ちであった。

寿都町は海岸と山並みの美景に溢れた町。夕日に映える風力発電の勇姿が今も目に焼き付いている。

最近町が力を入れているのは、スイートバジルの栽培である。『風のバジル』と銘打って、すでにブランディングも進んでいる。浜風を頬に受けながら、町の誇る有形文化財の鰊御殿の脇のショップで、スイートバジルをふんだんに練りこんだソフトクリームを食べた。寿都に来ることができてよかったとしみじみ感じた。

寿都産バジルソフトクリーム

寿都町公設民営塾HPより

片岡町長によれば、寿都町が核のごみの文献調査に手を挙げて以降、町へのふるさと納税が増えているという。

全国の自治体首長はこの事実をもって、もっと勇気を出していいのではないか。

そして国会議員も、核のごみの問題から逃げ続けていないで、やるべきことが多々あるのではないか。

全国からの応援がもっと集まることを願って、ふるさと納税のリンクを貼っておく。

関連記事

-

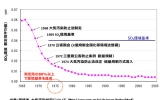

第二部では長期的に原発ゼロは可能なのかというテーマを取り上げた。放射性廃棄物処理、核燃料サイクルをどうするのか、民主党の「原発ゼロ政策」は実現可能なのかを議論した。

-

アメリカでは「グリーン・ニューディール」をきっかけに、地球温暖化が次の大統領選挙の争点に浮上してきた。この問題には民主党が積極的で共和党が消極的だが、1月17日のWSJに掲載された炭素の配当についての経済学者の声明は、党

-

IPCC報告には下記の図1が出ていて、地球の平均気温について観測値(黒太線)とモデル計算値(カラーの細線。赤太線はその平均値)はだいたい過去について一致している、という印象を与える。 けれども、図の左側に書いてある縦軸は

-

国の予算の使い方が、今批判を集めている。国の活動には、民間と違って、競争、市場による制約がないため、予算の無駄が生まれやすい傾向があることは確かだ。

-

先日、日本の原子力関連産業が集合する原産会議の年次大会が催され、そのうちの一つのセッションで次のようなスピーチをしてきた。官民の原子力コミュニティの住人が、原子力の必要性の陰に隠れて、福島事故がもたらした原因を真剣に究明せず、対策もおざなりのまま行動パターンがまるで変化せず、では原子力技術に対する信頼回復は望むべくもない、という内容だ。

-

1月29日、米国のシンクタンク National Centre for Energy Anlytics のマーク・ミルズ所長と元国際エネルギー機関(IEA)石油産業・市場課長のニール・アトキンソンの連名で「エネルギー妄想

-

米軍のイラク爆撃で、中東情勢が不安定になってきた。ホルムズ海峡が封鎖されると原油供給の80%が止まるが、日本のエネルギー供給はいまだにほとんどの原発が動かない「片肺」状態で大丈夫なのだろうか。 エネルギーは「正義」の問題

-

福島第一原発に貯蔵された「トリチウム水」をめぐって、経産省の有識者会議は30日、初めて公聴会を開いた。これはトリチウム貯蔵の限界が近づく中、それを流すための儀式だろう。公募で選ばれた14人が意見を表明したが、反対意見が多

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間