都市熱のお蔭で東京の最低気温は100年で7度も上昇した

今年も冷え込むようになってきた。

けれども昔に比べると、冬はすっかり過ごしやすくなっている。都市熱のおかげだ。

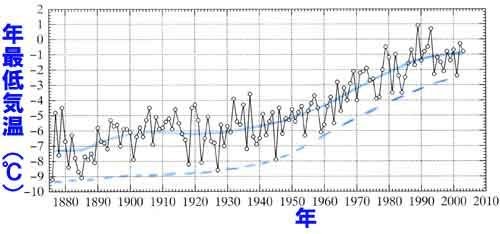

下図は、東京での年最低気温の変化である。青の実線は長期的傾向、 青の破線は数十年に1回の頻度で発生する極低温の出現傾向である。

東京における年最低気温の変化(出典:近藤純正ホームページ)

昔はマイナス7~8℃、ときにはマイナス9℃ということもあったようだが、近年ではせいぜいマイナス2℃程度になった。

じつに、5℃から7℃ほど、東京の年最低気温は上昇した。

これは都市熱によるものだ。

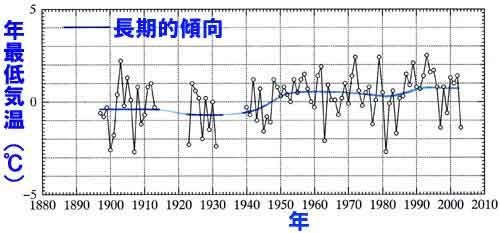

このことは、東京から離れた地点での気温と見比べるとわかる。伊豆半島先端の石廊崎では、1℃程度しか気温は上昇していない。これは地球温暖化による日本全体の気温上昇に対応する。

石廊崎における年最低気温の変化(出典:近藤純正ホームページ)

都市熱というと、とかく悪者扱いされる。けれども冬の冷え込みが和らぐことは、健康には随分良いはずだ。

そして寿命も延びると思われる。というのは、既に書いたように、超過死亡のデータを見ると、冬の方が夏よりも断然死亡数が多いからだ。

地球温暖化も少しばかり長寿に貢献していそうだけれども、都市熱の効能(?)に比べると陰が薄そうだ。

かつて「疾病と地域・季節」という本で、籾山政子先生は「日本人は冬季に死亡が多いので、都市全体を暖房すると良い」という主旨のことを書いておられた。1971年のことである。

それから50年、日本人は、意図することなく、都市全体の暖房を実現してしまった!

それに、考えてみると、アーケード、地下街、公共交通や自動車などで、吹きさらしの戸外に出る機会すらだいぶ無くなっている。

かつて東京でマイナス9℃の寒さに震えていたというのは今となっては信じがたい。暖かくなって本当に有り難いと思う。

関連記事

-

12月12日、COP21はパリ協定を採択して参加者総立ちの拍手の下で閉幕した。パリ協定は京都議定書以来、初めての法的枠組みとして温暖化交渉の歴史上、画期的な位置づけを有している。本稿ではパリ協定の概要を紹介すると共に、その評価について論じたい。

-

混迷と悪あがき ロシアのウクライナ侵攻後、ドイツの過去10年に亘るエネルギー政策「エネルギーヴェンデ(大転換)」が大失敗したことが明々自白になった。大転換の柱は、脱原発と脱石炭(褐炭)である。原発と褐炭を代替するはずだっ

-

以前にも書いたことであるが、科学・技術が大きく進歩した現代社会の中で、特に科学・技術が強く関与する政策に意見を述べることは、簡単でない。その分野の基本的な知識が要るだけでなく、最新の情報を仕入れる「知識のアップデート」も

-

1ミリシーベルトの壁に最も苦悩しているのは、いま福島の浜通りの故郷から避難している人々だ。帰りたくても帰れない。もちろん、川内村や広野町のように帰還が実現した地域の皆さんもいる。

-

エネルギー政策をどのようにするのか、政府機関から政策提言が行われています。私たちが問題を適切に考えるために、必要な情報をGEPRは提供します。

-

70年代の石油燃料にたよっていた時代から燃料多様化の時代へ 図1は日本の電源構成比率の推移を示しています。一番上がオイルショック時の1975年です。70年代以前は石油の値段が安かったため、石油火力発電の割合が多く全発電量

-

ブログEnergy Bad Boysが、Institute for Energy Research(IER)の論文を引用して面白い図を描いていたので紹介しよう。 この図は、アメリカの電気料金を州ごとに表したものだ。青い色

-

大竹まことの注文 1月18日の文化放送「大竹まことのゴールデンタイム」で、能登半島地震で影響を受けた志賀原発について、いろいろとどうなっているのかよくわからないと不安をぶちまけ、内部をちゃんと映させよと注文をつけた。新聞

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間