忘れていませんか?温暖化問題 — アゴラチャンネル報告

GEPR・アゴラの映像コンテンツである「アゴラチャンネル」は4月12日、国際環境経済研究所(IEEI)理事・主席研究員の竹内純子(たけうち・すみこ)さんを招き、アゴラ研究所の池田信夫所長との対談「忘れてはいませんか?温暖化問題–何も決まらない現実」を放送した。

1・停滞する温暖化交渉

竹内さんは元東京電力勤務で、尾瀬の自然保護活動と温暖化対策などを担当した。現在はエネルギー問題の研究者、そして自然保護活動へのアドバイザーとして活動している。昨年カタールのドーハで開催のCOP18(国連気候変動枠組み条約第18回締約国会議)に出席した。この会議は政府関係者だけではなく、一般人でも公開部分には参加が可能だ。

「2年ぶりに会議に出たのですが、議論の中身は以前と何も変わらないのです。デジャブ(既視感)さえ抱きました」。竹内さんは停滞という印象を、この会議から受けたそうだ。温暖化をめぐる国際交渉の場では、各国が自国の利益を主張しあい、物事が進まないことが繰り返される。日本で伝えられる「きれいごと」だけではない。

COPでは2008年から12年までの一部先進国に削減義務を定めた京都議定書の延長が、2009年のCOP15で失敗した。今は各国の自主的措置に委ねた措置に委ねられた状況だ。そしてドーハでは、「2020年までの枠組みを2015年までにつくる」という曖昧な目標しか決まらなかった。

「国際交渉で各国のCO2の排出量を決めるというCOPの構造に無理がありますね」と、竹内さんは指摘した。温室効果ガスの中心であるCO2は化石燃料の消費によって生じる。これは経済活動、そして日々の生活に結びつく。その削減は、経済活動の抑制に結びつきかねなるため、その規制を各国は拒絶する。

温暖化問題について、池田氏も竹内さんもリスクは認めるものの、「全貌は分からない」という立場だ。竹内さんが寄稿「エコノミスト誌が報じた温暖化の「停滞」」(URL)で指摘したように、温暖化で何が起こるか不透明なまま、政治的な課題として過度に注目が集まっている状況にある。

2・効果のなかった京都議定書の国内対策

温暖化対策をめぐる議論は感情が先行しがちだ。池田信夫氏は自分の経験を振り返った。京都議定書を国会に批准する2002年当時、池田氏は経産省のシンクタンクであった経済産業研究所で上席研究員として働いていた。京都議定書での日本の削減義務は1990年比で2008年から12年までに温室効果ガスを6%減らすというもの。政府は国内の排出量をほぼ据え置きにして、他国の削減分を利用するクリーン開発メカニズム(CDM)なども活用する計画だった。しかし池田氏は対策を非現実的とする研究をまとめた。目標を達成するには、経済活動を減速させるほどの過度の規制が必要と、分析した。

経産省の主導で、京都議定書の国内対策について、池田氏の研究を元に「オフザレコード」(記録公表禁止)とされた中央官庁の課長級会議が行われた。出席者は「京都議定書の国内対策は実現できない」と全員が一致。ところが環境省の担当は「できなくても方針を変えられない。これは政治や国際情勢によって決まったもので一課長の職分を越える」と発言したという。

「10年前の話なので、もう公表してもいいでしょう。この発言を聞いて、日本が負けると分かっていたのに太平洋戦争に突入した当時の雰囲気が想像できました。『空気』が政策を決めるのです」(池田氏)。池田氏の予測通り京都議定書の国内対策は実現できず、海外から排出権を予定以上に買うことになった。

同じように「できない約束をする」過ちを日本は繰り返す。2009年に当時の鳩山由紀夫首相は、2020年までに温室効果ガスを25%削減すると表明した。この目標は原発事故が起こった後も正式には撤回されておらず、日本の温暖化をめぐる国際交渉を混乱させている。竹内さんは「エネルギー政策は、感情や、かっこよさとか、その場の空気では決めてはいけない重要な問題です」と、批判した。

3・温暖化対策−排出権取引、炭素税、再生エネ、原子力

話は温暖化対策に移った。まず議論になった対策は排出権取引だ。これは国同士、そして国内の企業などの排出者に排出量上限を定め、多く削減できた組織が、削減できない組織に売って利益を得ることで削減意欲を高めようという取り組みだ。

「米国の汚染物質対策でうまくいった例があります。しかし、それは州レベルで規模が小さいものでした。国同士では、ごまかしがないか監査が大変です。排出上限を国際取引では条約、国内取引では国が決めるますが、その設定は困難です。国内で行う場合は裁量行政、統制経済になります」と池田氏は指摘した。民主党政権はこの導入を検討したが、試験的実施にとどまった。「神ならぬ人が、それぞれの最適な排出量を決められるとは思えません」と竹内さんも指摘した。

第二の議論になった対策は炭素税だ。経済学者の多数説では、炭素の排出に課税する炭素税の方が温暖化対策で有効という。ところが、実際には温室効果ガスはさまざまな企業が排出にかかわるために、利害調整が大変になる。日本でも石炭への課税を重くする形でした炭素税は導入されていない。

民主党政権は排出権取引と、炭素税の2つを同時に実施しようとした。「規制を二重にかけることになる。これは無意味な政策。炭素税を、効果を見ながら調整して行くやり方が、政策として妥当でしょう」と池田氏は分析した。

第三の議論になった対策は再生可能エネルギーの拡大だ。これはCO2を出さないが現状の発電能力では、いきなり原発の発電の代わりにはならない。竹内さんは家に太陽光パネルを設置している。「家庭菜園のように『主食』にはなりません」という。太陽光の発電量はお天気任せだそうだ。

第四の対策は原子力の活用だ。原発はCO2の排出がなく、エネルギー供給を減らさずに電力を大量供給できる発電方法であるためだ。日本では、福島の原発事故の影響ゆえに、それを拡大する選択肢は政策上なくなった。しかし世界各国では原発の増設が広がっている。「温暖化対策を重視するならば、原子力の利用を考えなければならなくなる。そのリスクを見極め、どの程度活用するかを考えるべきではないか」と、池田氏は述べた。

4・「地球を守れ」だけで問題は解決しない

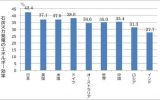

竹内さんは最後に、エネルギー関係者の間で注目を集めている図表を紹介した。RITE(地球環境産業技術研究機構)の秋本圭吾研究員がつくったものだ。各国の経済成長とエネルギー消費量の関係をOECD諸国で分析したものだ。

経済成長を達成しながら、電力使用量が減ったのは、1990年代のドイツしかない。しかしこれは東西ドイツが統一したという、例外的な事情によるものだ。東側では経済が停滞し、その上で古い設備を西側の設備に変えたため、電力使用量が減ったという特殊事情によるものだ。

日本では「経済成長と温暖化対策の両立」「グリーン経済」が唱えられる。そこで「エネルギー消費を抑制しながら、経済成長を遂げよう」という主張が行われる。民主党の「脱原発依存」政策でもそれは唱えられた。しかし、このグラフが示すことは、それがとても難しいということだ。

「『経済成長と温暖化、どちらが大切か』という単純な議論だけでは、温暖化も、エネルギーをめぐるさまざまな課題も解決をしないでしょう。バランスを考え、ゆっくり、丁寧に合意を重ねる必要があります」と竹内さんは述べた。「問題を考える場合にはリスクと利益の比較をしなければなりません。原発を使えば、どのような利益と、危険があるのかなどを、丁寧に分析し、社会でその知識を供給すべきで」と池田氏も応じた。

温暖化問題は、「感情が先行してしまう」(池田氏)という状況にあるようだ。「温暖化を止めることが善」として、厳しい対策が讃えられ、それ以外の考えを「悪」として語る議論も散見される。どの国でも観察される姿だが、日本では特にそれが強いようだ。原子力をめぐる問題で、反対が善とされ、その利用を考える人を悪とするレッテル貼りと二分論の議論が広がったことを思い出させてしまう。

「温暖化問題も、長期的に起こるリスクと、その対策の効果とコストを考えるべきです。『地球を守れ』とか『原発は嫌だ』という感情は理解できますが、冷静に議論を進めるべきではないでしょうか」と、池田氏はまとめた。

(2013年4月15日掲載)

関連記事

-

検証抜きの「仮定法」 ベストセラーになった斎藤幸平著『人新世の「資本論」』(以下、斎藤本)の特徴の一つに、随所に「仮定法」を連発する手法が指摘できる。私はこれを「勝手なイフ論」と命名した。 この場合、科学的な「仮説」と「

-

地球温暖化による海面上昇ということが言われている。 だが伊豆半島についての産業総合研究所らの調査では、地盤が隆起してきたので、相対的に言って海面は下降してきたことが示された。 プレスリリースに詳しい説明がある。 大正関東

-

IPCC第6次評価報告書(AR6)の第1作業部会(自然科学的根拠)の政策決定者向け要約(SPM)が発表された。マスコミでは不正確なあおりやデータのつまみ食いが多いので、環境省訳を紹介しよう。注目される「2100年までの気

-

福島原発の事故により、事故直前(2010年度)に、国内電力供給の25% を占めていた原発電力の殆どが一時的に供給を停止している。現在、安全性の確認後の原発がどの程度、再稼動を許可されるかは不明であるが、現状の日本経済の窮状を考えるとき、いままで、国民の生活と産業を支えてきた原発電力の代替として輸入される化石燃料は、できるだけ安価なものが選ばれなければならない。

-

令和2年版の防災白書には「気候変動×防災」という特集が組まれており、それを見たメディアが「地球温暖化によって、過去30年に大雨の日数が1.7倍になり、水害が激甚化した」としばしば書いている。 だがこれはフェイクニュースで

-

新設住宅への太陽光発電設置義務付けを検討中の東京都がQ&Aとして「太陽光発電設置 解体新書」を8月1日に出した。 Q&Aと言っても筆者がこれまで指摘した、一般国民の巨額の負担や、江戸川区等の洪水時の感電による二次

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 前回の論点㉒に続いて「政策決定者向け要約」を読む。 冒頭

-

日本政府はどの省庁も「気候変動のせいで災害が激甚化・頻発化している」と公式文書に描いている。だから対策のために予算ください、という訳だ。 表1を見ると、内閣府、内閣官房、環境省、国土交通省、農林水産省、林野庁とみな「激甚

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間