エネルギー価格、日本高止まりの懸念 — IEAリポート

国際エネルギー機関(IEA)は11月12日、2013年の「世界のエネルギー展望」(World Energy Outlook 2013)見通しを発表した。その内容を紹介する。

IEA特設ページ(本文は有料)

プレスリリース(いずれも英語)

図表資料

予測についての資料

米国がエネルギー面で優位に

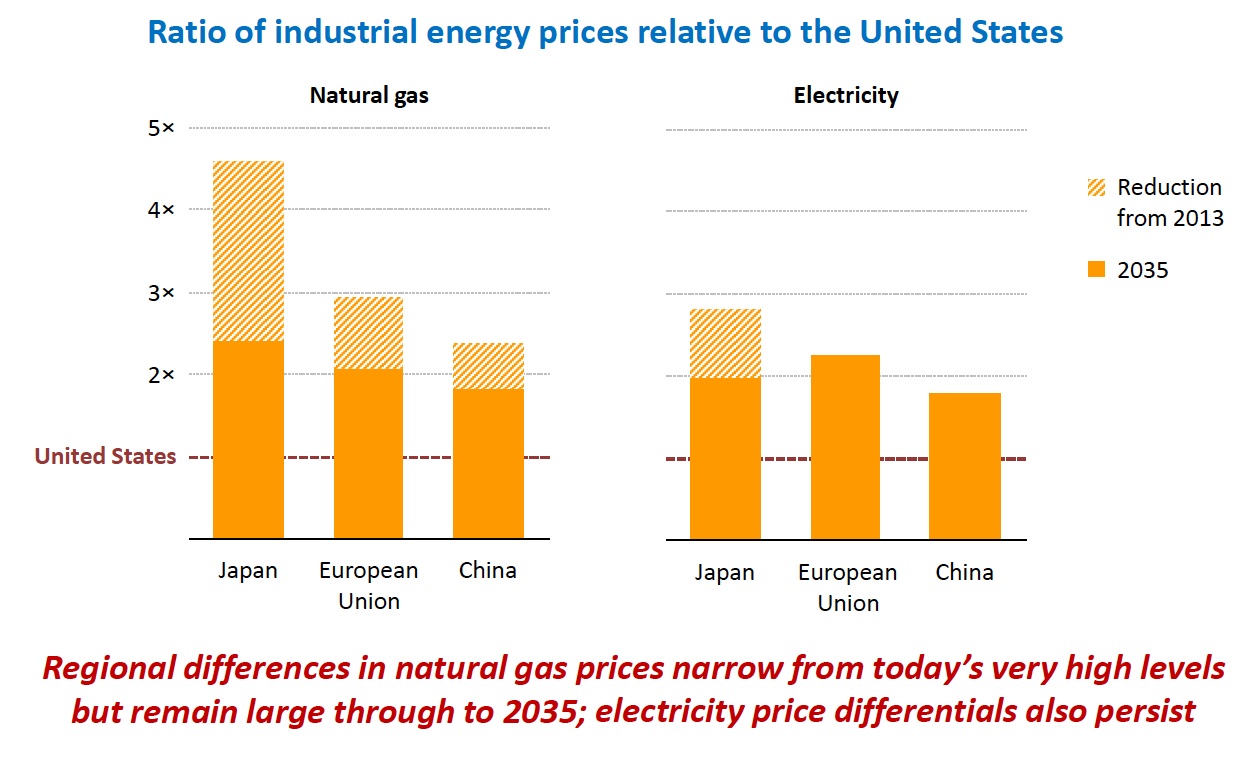

IEAは、今回も前年に引き続いて、シェールガスの増産問題を紹介。エネルギーの面で、「各国の役割に書き直しがある」とした。日本は、2035年になっても米国の電力とガスの価格で2倍となっていると見込まれ、米国のエネルギー価格面の優位が続くとした。

図表1「米国に比べた産業用エネルギーの相対価格」では、米国はシェールガスの増産によってガス価格で現在日本の約5分の1、電力価格は3分の1を推移。欧州、中国リリースによると、米国の製造業にとってかなり有利になると指摘した。そして米国はエネルギー輸出国に転じて、35年までにエネルギー需要を国内資源でまかなえるようになると予想している。

世界のエネルギー需要は増加傾向

一方で、世界のエネルギー需要はおう盛であり、石油価格は自動車や産業用需要の影響で、高止まりが続くと、予測している。また埋蔵量と生産量の差から、中東産油国、特に石油輸出国機構(OPEC) の供給での影響は、当面強い状況が続くと述べた。

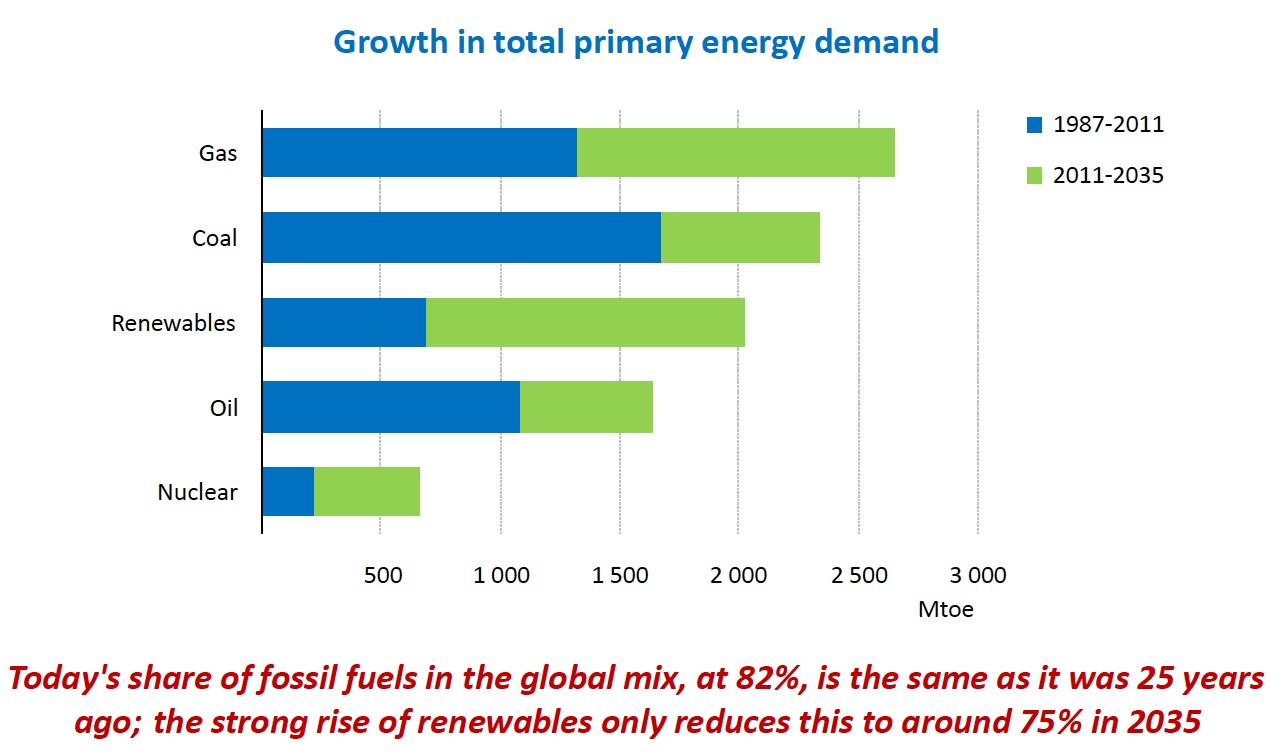

図表2「一次エネルギー総供給の増加」を見ると、2011年までの25年間、と、それ以降の25年間の予測を比べると、ガスで1300Mtoe(Mtoeはエネルギーの石油100万トン当たりの換算量)から2600Mtoeと倍増、石油では1100Mtoeから1600Mtoeと、1・5倍になる。

エネルギーは先進国で石油を中心に増加は押さえられるものの、2030年前後には中国が米国を抜いて世界最大の石油消費国になると予測した。

一方、原子力エネルギーは35年までの間、「中国や韓国、インド、ロシアに牽引される形で増加する」と予測した。風力や太陽光など再生可能エネルギーも、世界全体の発電量増加分の約半分を占めるが、それによる電力供給の安定性について、疑問を示している。

(2013年11月25日掲載)

関連記事

-

7月25日記事。今回取り上げた三反園鹿児島県新知事の原子力をめぐる現在の見解を本人の発言でまとめている。

-

敦賀発電所の敷地内破砕帯の活断層評価に関する「評価書」を巡っての原子力規制庁と日本原電との論争が依然として続いている。最近になって事業者から、原子力規制委員会の評価書の正当性に疑問を投げかける2つの問題指摘がなされた。

-

はじめに 原子力規制委員会は2013年7月8日に新規制基準を施行し“適合性審査”を実施している。これに合格しないと再稼働を認めないと言っているので、即日、4社の電力会社の10基の原発が申請した。これまでに4社14基の原発

-

田原・政権はメディアに圧力を露骨にかけるということはほとんどない。もし報道をゆがめるとしたら、大半の問題は自己規制であると思う。

-

nature.com 4月3日公開。「Impacts of nuclear plant shutdown on coal-fired power generation and infant health in the T

-

澤・FITの問題は、目的が明確ではない点です。「再エネを増やすため」と誰もがいいます。しかし「何のために増やすのか」という問いに、答えは人によって違います。「脱原発のため」という人もいれば「エネルギーの安全保障のため」と言う人もいます。始まりは先ほど述べたように、温暖化対策だった。共通の目標がありません。これはよくない。

-

きのうの言論アリーナでは、東芝と東電の問題について竹内純子さんと宇佐見典也さんに話を聞いたが、議論がわかれたのは東電の処理だった。これから30年かけて21.5兆円の「賠償・廃炉・除染」費用を東電(と他の電力)が負担する枠

-

原油価格は年末に向けて1バレル=60ドルを目指すだろう。ただし、そのハードルは決して低くはないと考えている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間