CO2排出46%削減という「日米戦争」

我が国の2030年度の温室効果ガスの削減目標について、2050年カーボンニュートラルと整合的で、野心的な目標として、2013年度から46%削減を目指すこと、さらに、50%の高みに向け、挑戦を続けていきます。トップレベルの野心的な目標を掲げることで、世界の議論をリードしていきます。 pic.twitter.com/xcyMbjCigt

— 首相官邸 (@kantei) April 22, 2021

気候変動サミットで、菅首相は「2030年までに温室効果ガスを46%削減する」と表明した。これはパリ協定で約束した26%を大幅に踏み越えるものだが、ここまでの経緯は異常である。

奇怪な「カーボンニュートラル」キャンペーン

2015年のパリ協定の2℃目標も非現実的なのに、それを1.5℃に下げろという圧力が昨年からEUで強まり、それを実現するために2050年カーボンニュートラルが必要だ、と話が急展開した。

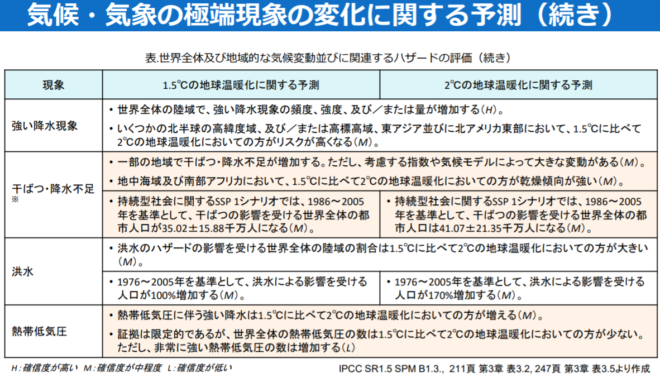

この話には科学的根拠がない。今すでに産業革命から1℃上昇しているので、あと80年で0.5℃上昇に収めることは不可能だ。その根拠とされるIPCCの特別報告書で警告している「極端現象」は干魃と洪水だけだが、1.5℃を超えたら急に何かが起こるわけではない。次の表のように1.5℃上昇と2℃上昇にはほとんど差がない。

2013年に第5次評価報告書を出したIPCCが、2018年に同じデータを使ってこんな特別報告書を出したのは科学的には無意味だが、政治的には意味があった。2100年2℃上昇は切迫した問題ではないが、2050年までに1.5℃上昇は短期的現象なので、ロビイングや政治的キャンペーンの対象にしやすいからだ。

それを推進したのは、ESG投資と称して脱炭素投資に資金を投じたゴールドマン・サックスやブラックロックなどの国際金融資本である。脱炭素に投資しても収益が上がらないので、それに政府が補助金を投じるように圧力をかけなければならない。それには当初のパリ協定の目標年2100年では遅すぎるのだ。

2050年までにCO2排出を80%削減するというパリ協定の長期目標では、いま大量にCO2を排出している国が有利になる。カーボンニュートラル(排出実質ゼロ)なら、分母が大きくても小さくてもゼロだから、最大の排出国である中国に圧力をかけられる。1.5℃特別報告書は、政治的にわかりやすい「ゼロ」というスローガンのために書かれたのだ。

こうしてEUの巧みな外交戦略で、2100年2℃上昇に抑える条約だったパリ協定が、2050年1.5℃上昇を防ぐ条約にすり替わり、前者にあわせて決まった2030年目標を後者にあわせて前倒しする奇妙な外交交渉が始まった。

グレタ・トゥーンベリなどの子役を使ってマスコミを動員し、科学的根拠のない1.5℃目標キャンペーンが行われ、「1.5℃上昇で止めるためには2050年カーボンニュートラルが必要だ」というキャンペーンが始まった。

京都議定書もパリ協定も罠だった

これは私には既視感がある。1997年に調印された京都議定書がわざわざ1990年という基準年を設定したのは、そのころ社会主義が崩壊して東ヨーロッパがEUに統合され、非効率な国営工場がどんどんつぶれ、EUのCO2排出量は大きく減少したからだ。

ほっておいても目標の2012年までに15%ぐらい減るEUは7%という目標を設定し、省エネが世界一進んでいた日本には6%という目標を押しつけた。アメリカは8%削減をゴア副大統領が約束したが、彼が京都に来る前に上院は全会一致で議定書に反対していた。

それに対して日本は、2011年の福島第一原発事故で原発が止まってCO2排出量が激増し、排出量は10%も増えたため、1兆円以上で排出枠を中国やロシアなどから買い、目標を形式的には達成した。しかし実際に中国やロシアが削減したかどうかは検証できないので、この1兆円はドブに捨てたようなものだ。

2015年のパリ協定のリーダーは、アメリカのオバマ大統領だった。そのリーダーシップで日本は「2030年26%削減」を約束したが、トランプ大統領はパリ協定を脱退してしまった。

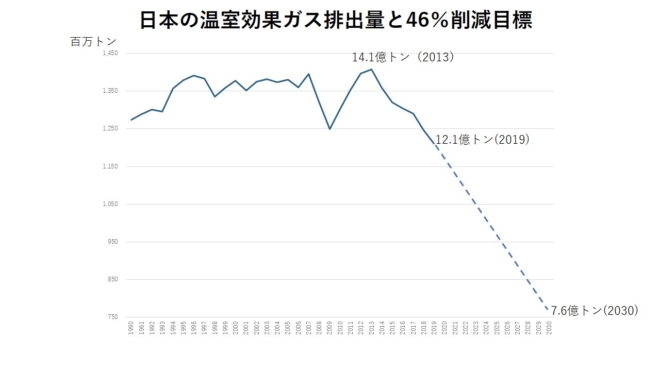

こうして日本はEUやアメリカに何度もだまされたが、またこりずにEUとバイデンの罠にはまって46%削減を約束した。今回は京都議定書より2桁大きい約束だが、それが実現不可能なことは、次の図を見れば一目瞭然だろう。

2013年の最大排出量14.1億トンから2019年まで6年で14%減ったが、そこから11年であと32%も削減しなければならない。2030年26%目標の根拠には第5次エネルギー基本計画の積算があり、動かせる原発がすべて動けば達成される数字だったが、今回の数字には積算根拠がない。

経産省は11月のCOP26を目標に、第6次エネルギー基本計画で積み上げる予定だったが、気候変動サミットで指導力をみせたいバイデン大統領が50%削減を迫り、菅首相は「野心的な目標」を出さざるをえなかったようだ。

原発の再稼動や運転期間の延長は不可欠だが、それだけでは26%がせいぜいだ。それを20%も上乗せするには水素やアンモニアやCCS(CO2貯留)など、エネルギーを浪費する技術の総動員が必要だが、それに投入する補助金(総額100兆円以上)の財源がない。

できるかできないか考えないで始めた戦争

このように「野心的な目標」を指導者が掲げ、それができるかできないか考えないで突入したのが日米戦争だった。それを描いたのが猪瀬直樹『昭和16年夏の敗戦』である。

1941年8月28日に総力戦研究所が「日米戦争は必敗だ」という結論を出したのに対して、東條英機陸相は「戦争はやってみなければわからぬ。日露戦争も勝てるとは思わなかった」とコメントし、それから10日もたたない9月6日の御前会議で日米開戦を決めた。

今回は猪瀬氏も「再エネの旗を高く掲げよう」などと東條のようなことをいっているが、いくら大和魂があっても、あと9年で30%も化石燃料の消費を減らすには、毎年GDPの10%以上のコストが必要だ。コロナで疲弊している日本経済に、そんなコストが負担できると思っているのか。

今年6月にEUの打ち出す国境炭素税にアメリカも乗ると、日本もそれに乗らざるをえなくなるだろう。46%削減を実現するには大幅な炭素税が必要だ。たとえば合成燃料(水素など)の価格はリッター300円~700円なので、ガソリンには100%以上の炭素税をかけないと競争できない。

財界は今のところ表立って反対していないが、トヨタも日本製鉄も日本脱出を示唆している。製造業は新しい工場をパリ協定に参加していない国やEU域内に建てるだろう。これは法人税の低い国に企業が集まるのと同じ非生産的な競争だが、それが脱炭素のもたらす負のグローバリゼーションである。

関連記事

-

エネルギー・環境問題を観察すると「正しい情報が政策決定者に伝わっていない」という感想を抱く場面が多い。あらゆる問題で「政治主導」という言葉が使われ、実際に日本の行政機構が政治の意向を尊重する方向に変りつつある。しかし、それは適切に行われているのだろうか。

-

資本主義永続としての「脱成長」のロジック 『資本論』のドイツ語版からの翻訳とフランス語版からの翻訳のどちらでも、第1巻の末尾で「資本主義的所有の最後の鐘が鳴る。今度は収奪者が収奪される」(マルクス、1872-1875=1

-

電気代が高騰している。この理由は3つある。 反原発、再エネ推進、脱炭素だ。 【理由1】原子力の停止 原子力発電を運転すれば電気代は下がる。図1と表1は、原子力比率(=供給される全電力に占める原子力発電の割合)と家庭用電気

-

民主党・野田政権の原子力政策は、すったもんだの末結局「2030年代に原発稼働ゼロを目指す」という線で定まったようだが、どうも次期衆議院選挙にらみの彌縫(びほう)策の色彩が濃く、重要な点がいくつか曖昧なまま先送りされている。

-

6月1日、ドイツでは、たったの9ユーロ(1ユーロ130円換算で1200円弱)で、1ヶ月間、全国どこでも鉄道乗り放題という前代未聞のキャンペーンが始まった! 特急や急行以外の鉄道と、バス、市電、何でもOK。キャンペーンの期

-

米国ワイオミング州のチェリ・スタインメッツ上院議員が、『Make CO2 Great Again(CO2を再び偉大にする)』法案を提出したと報じられた。 ワイオミング州では ワイオミング州は長い間、経済の基盤として石炭に

-

前回、SDGsウォッシュを見極める方法について提案しました。 SDGsに取り組んでいると自称している企業や、胸にSDGsバッジを付けている人に以下の2つを質問します。 ① その活動(事業、ビジネス等)は2015年9月以降

-

「口では福島支援と言いながらちっとも支援していない」。原子力規制委員会の田中俊一委員長は9月11日の記者会見で、福島第一原発事故の汚染水漏れで福島県や近県の水産物を敬遠する動きが国内外で強まっていることに不満を示した。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間