欧米は化石燃料産業を支援して日本だけ例外という実態

この4月に米国バイデン政権が主催した気候サミットで、G7諸国はいずれも2050年までにCO2ゼロを目指す、とした。

コロナ禍からの経済回復においても、グリーン・リカバリーということがよく言われている。単なる経済回復を目指すのではなく、化石燃料から再生可能エネルギーへのシフトを進める、という考え方だ。そして実際に、グリーン投資のプランは、各国政府によって大きく宣伝されている。

BrianAJackson/iStock

けれども、実態はどうなのか。最近出た報告によると、衝撃的なことに、じつは化石燃料への支援の方が多かった(解説記事)。

この報告は慈善団体 Tearfund が国際持続可能開発研究所 (IISD) および海外開発研究所 (ODI) と協力して発表したものだ。

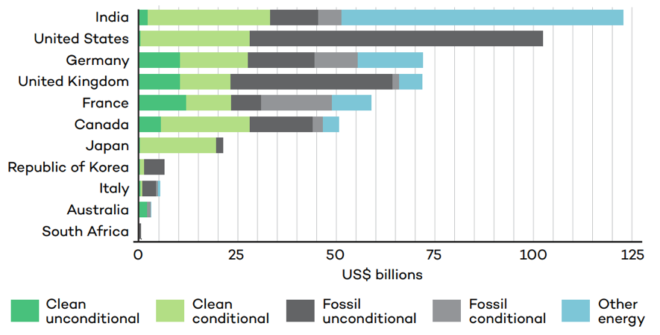

図は、G7諸国(カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国)および気候サミットに招待された4か国において、2020年1月から 2021年3月までの間に政府がどのような支援を約束したか、まとめたものだ。

図中、緑色・薄緑色は再生可能エネルギーなど、同報告が「グリーン」とカテゴリー分けした支援。黒色・灰色は化石燃料関連の支援。色の濃淡は、濃い色が無条件の支援で、薄い色がCO2削減の約束をさせるなどの条件付きの支援、という区別である。水色は分類不可能なものである。図の横軸の単位は10億米ドルだから、日本円にすると約1000億円となる。

さて日本について見ると、日本政府がNEDOを経由して今後10年間で2兆円を拠出するというグリーンイノベーション基金が大きく、他にはJALやANAへの支援が化石燃料関連として計上されている。

図から、G7諸国はたしかに再生可能エネルギーへの支援もあるが、それ以上に化石燃料関連への支援が大きいことが分かる。同報告にはこの国別の内訳が整理されており、航空産業や運輸産業への支援が大きいことが読み取れる。

この分析によると、温暖化対策に熱心だとされるバイデン政権も、何のことはない、グリーン支援は日本とあまり金額は変わらず、その倍以上を航空や運輸などの化石燃料産業への支援に費やしている訳だ。

日本ももっと化石燃料産業への支援をした方が経済回復のために良いのかもしれない。

■

関連記事

-

系統用蓄電池の敷設が急速に進んでいる。 その背景には、2050年脱炭素に向けて太陽光パネルによる発電がますます重要性を増し、その普及が拡大し続けているという事実がある。その結果、大規模な環境破壊や人工的な災害の発生源とし

-

産経新聞によると、5月18日に開かれた福島第一原発の廃炉検討小委員会で、トリチウム水の処理について「国の方針に従う」という東電に対して、委員が「主体性がない」と批判したという。「放出しないという[国の]決定がなされた場合

-

10月30日付のDaily Mail Onlineで、「Trump celebrates winning ‘war’ on climate change after Bill Gates admi

-

COP26は成功、しかし将来に火種 COP26については様々な評価がある。スウェーデンの環境活動家グレタ・トウーンベリは「COP26は完全な失敗だ。2週間にわたってこれまでと同様のたわごと(blah blah blah)

-

翻って、話を原子力平和利用に限ってみれば、当面の韓米の再処理問題の帰趨が日本の原子力政策、とりわけ核燃料サイクル政策にどのような影響を及ぼすだろうか。逆に、日本の核燃料サイクル政策の変化が韓国の再処理問題にどう影響するか。日本ではこのような視点で考える人はあまりいないようだが、実は、この問題はかなり微妙な問題である。

-

今回は気候モデルのマニア向け。 気候モデルによる気温上昇の計算は結果を見ながらパラメーターをいじっており米国を代表する科学者のクーニンに「捏造」だと批判されていることは以前に述べた。 以下はその具体的なところを紹介する。

-

「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については分厚い本を通読する人は少ないと思うので、多少ネタバラシの感は拭えないが、敢えて内容紹介と論評を試みたい。1回では紹介しきれないので、複数回にわたることをお許

-

前回に続き、最近日本語では滅多にお目にかからない、エネルギー問題を真正面から直視した論文「燃焼やエンジン燃焼の研究は終わりなのか?終わらせるべきなのか?」を紹介する。 (前回:「ネットゼロなど不可能だぜ」と主張する真っ当

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間