「グリーン成長戦略」への疑問

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智

atakan/iStock

今年6月2日に発表された「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略(案)」から読み取れる諸問題について述べる。

全155頁の大部の資料で、さまざまなことが書かれているが、全体に抽象論が多く、じゃあ具体的にどうするの?と言う疑問に真摯に答えているとは言えない。記者会見でも種々の質問に対しマトモに答えない政権の姿勢と共通するものを感じる。

まず最初の方で、「発想の転換」、「変革」といった言葉を並べるのは簡単だが、カーボンニュートラルを実行するのは、並大抵の努力ではできない。と書いてあり、おお、分かっていらっしゃるのね、と淡い期待を抱かせてくれる。

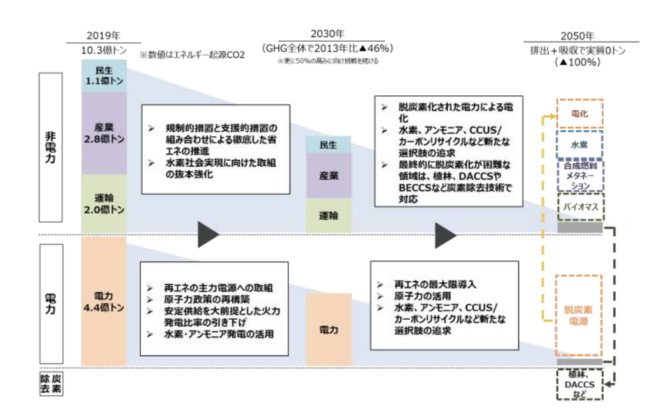

しかし、p.6に載っている図を見て、その期待は失望に変わる。

具体的に何をやるかを書いたこの図では、2030年までの非電力部門では「省エネの推進」と「水素社会実現に向けた取組の抜本強化」、電力では「再エネ・原子力と火力比率の引き下げ、水素・アンモニア発電の活用」しか載っていない。2030年から50年でも、基本は変わらず、各種CCS(CO2貯留・リサイクル)や植林が加わっているだけである。なるほど、水素・アンモニアにしがみつく理由は、これだったわけだ。

筆者がこれまで「意味なし!」と言ってきた水素・アンモニア発電、メタネーション、CCS、植林などを除くと、この図はスカスカになって、結局は再エネと原子力しか残らない。その意味では、新味が全然ない。これまでやって来たことの、単なる延長に過ぎない。これでどうやって、成長できるのだろうか?

何しろ、これまで10年以上、日本経済は成長していない。2019年度国民経済計算年次推計によると、日本の国民一人当り名目GDPは、2005年3万7千ドル、2019年4万1千ドルと、ほとんど伸びていない(途中2012年に4万9千ドルになったが、その後下落)。OECD加盟国順位でも、2005年13位で、2012年に10位まで上がった後、第2次安倍政権以降は18〜20位で低迷している(2019年は19位)。これまでの延長線上では成長など期待できないことは明らかだ。

グリーン成長戦略(案)の最初には「カーボンニュートラル(CN)とグリーン成長戦略の関係」という項目がある。しかし、筆者の読みでは、CNと経済成長がどう折り合うのか、どうしても分からない。CNを実現するために、再エネや原子力を増やし電化を進めると言うのは、一応分かる。しかしCNが成長に繋がるかどうかは、この文面では分からない。「成長が必要である」とは書いてあるが、なぜ成長できるのかは書いていないからである。コストの高い再エネ発電や水素・アンモニアなどを使って、どうやって成長できると言うのだろうか?

少し脱線するが、筆者は経済成長は必要だと思う。無限に成長することは無理だし必要もないが、日本の人口ならば、今の2倍くらいの1000兆円程度のGDPがあれば、税収も増え、年金や福祉関連予算で悩まずに済む。路上生活者や、日々の食料にも困っているような人々を救済できる。そのためには、経済成長は不可欠だ。その際の問題点は、成長で得られた富が一部にだけ偏在し、国民全体に行き渡らなくなることである。そうならない制度設計が重要だろう。故に、本稿では経済成長は必要である一方、「グリーン成長」はそれに資するのかどうかを問題とする。

また、この資料には「イノベーション」という言葉が頻出する。「革新的環境イノベーション戦略」を策定して検討を深めてきたとし、次の課題は社会実装・量産投資によるコスト低減だと。また「脱炭素技術の成長可能性や、イノベーションの機会増加への期待はますます高まっている」とも言うが、その「期待」が「実現」に向かう道筋は、ここには全く示されていない。

そもそも、イノベーションで何を指すのかも明確ではない。技術革新、新機軸、より一般的には経済成長の原動力となる革新(生産技術の革新、資源の開発、新消費財の導入、特定産業の構造改革などを含む)と言うのが、イノベーションなる語の示す内容だが、ここで例示されているものは、どれも過去から試みられており、既視感満載である。一体、何をどうやって革新する・・?

もう少し、具体的に追究しよう。例えば「熱需要には、水素などの脱炭素燃料、化石燃料からのCO2の回収・再利用も活用していくことになる」と書かれているが、筆者には意味が分からない。水素を造り、消費する過程、CO2を回収・再利用する過程、ともにエネルギーを消費するだけであって、これがなぜ熱需要に資するのか理解できない。

実は、熱需要の問題は、脱化石燃料社会を考える上でも重要な課題であって、特に寒冷地を中心に、暖房・給湯をどう賄うかが、具体的な課題である。

現在、これらの大半は灯油とガスで賄われており、調理・空調は完全電化され得るとしても、給湯まで全部電熱となると、負荷が大きい。また、産業部門では、製鉄などを中心に1000℃以上の高温を必要とする(民生用は100℃以内でほぼ可)。化石燃料に頼らずにこの高温を得るのは、かなり大変である。太陽熱や地熱の活用、また冷暖房では断熱性は高いが空気の流通はスムーズな、住宅やビルの設計が追究されるだろう。

「運輸部門では(中略)バイオ燃料や水素燃料を利用していく必要がある」と書かれているが、筆者は賛成しない。「バイオ燃料」で何を指すかも問題であるが、何を使うにしても石油の代わりを求めるのは、まず量的に無理である。また、以前指摘したように、バイオマスならカーボンニュートラルと言うのも誤りで、製造過程で多くの投入エネルギーを使う代物である。水素燃料は、原料が何であってもナンセンスであることは、再三述べた。

さらに、「グリーン成長戦略を支える両輪はグリーンとデジタルである」と書かれているが、本当だろうか?確かに、電力事業のデジタル制御を進めることで、効率的な運用が可能にはなるだろうが、大元の電力をどう供給するかと言えば、結局は再エネと原子力しかないと書いてある。デジタル化を進めることで、どうやって「成長」するのか、そのメカニズムは書かれていない。

このように、この「戦略(案)」には問題点がてんこ盛りであり、今回だけでは議論しきれない。

次回以降、さらに深掘りしたい。

■

松田 智

2020年3月まで静岡大学工学部勤務、同月定年退官。専門は化学環境工学。主な研究分野は、応用微生物工学(生ゴミ処理など)、バイオマスなど再生可能エネルギー利用関連

関連記事

-

1. メガソーラーの実態 政府が推進する「再生可能エネルギーの主力電源化」政策に呼応し、全国各地で大規模な太陽光発電所(メガソーラー)事業が展開されている。 しかし、自然の中に敷き詰められた太陽光パネルの枚数や占有面積が

-

気候変動対策を巡る議論は、IPCC報告書や各種の「気候モデル」が示す将来予測を前提として展開されている。しかし、その根拠となる気候モデルは、科学的厳密性を装いながらも、実は数々の構造的な問題点と限界を抱えている。 本稿で

-

昨年10月のアゴラ記事で、2024年6月11日に米下院司法委員会が公表した気候カルテルに関する調査報告書のサマリーを紹介しました。 米下院司法委が大手金融機関と左翼活動家の気候カルテルを暴く サマリーでは具体性がなくES

-

「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については分厚い本を通読する人は少ないと思うので、多少ネタバラシの感は拭えないが、敢えて内容紹介と論評を試みたい。1回では紹介しきれないので、複数回にわたることをお許

-

小泉進次郎環境相は国連温暖化サミットの前夜に、ニューヨークのステーキハウスに行ったらしい。彼は牛のゲップが地球温暖化の大きな原因だということを知っているだろうか。 世界の温室効果ガスのうち、メタンは15.8%(CO2換算

-

小泉進次郎環境相(原子力防災担当相)は、就任後の記者会見で「どうやったら(原発を)残せるかではなく、どうやったらなくせるかを考えたい」と語った。小泉純一郎元首相が反原発運動の先頭に立っているのに対して、今まで進次郎氏は慎

-

表題の文言は、フランス革命を逃れて亡命してきた王侯貴族たちを、英国人が揶揄した言葉である。革命で人民が求めた新しい時代への要求からは何事も学ばず、王政時代の古いしきたりや考え方を何事も忘れなかったことを指す。 この文言は

-

福島第一原発事故から3年3カ月。原発反対という声ばかりが目立ったが、ようやく「原子力の利用」を訴える声が出始めた。経済界の有志などでつくる原子力国民会議は6月1日都内で東京中央集会を開催。そこで電気料金の上昇に苦しむ企業の切実な声が伝えられた。「安い電力・エネルギーが、経済に必要である」。こうした願いは社会に広がるのだろうか。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間