混迷する英国のエネルギー政策(2) — 連立与党内の対立、そして妥協の成立へ

(GEPR編集部より)「混迷する英国のエネルギー政策(1)— 低炭素化と国民負担と」に続いて、最新の英国の情勢を紹介する。

(本文)

政権内の対立、妥協へ向かう

英国のエネルギー政策をめぐる政府部内の対立は、オズボーン財務大臣対デイビー・エネルギー気候変動大臣の対立のみならず、連立与党である保守党対自民党の対立でもあった。

9月の内閣改造で保守党からエネルギー担当閣外大臣に就任したジョン・ヘイズ議員が風力に懐疑的な発言を繰り返し、上司であり、自民党出身のデイビー・エネルギー気候変動大臣を激怒させたのは前回紹介した通りだ。業を煮やしたデイビー大臣は、キャメロン首相に対してレターを送り、ヘイズ閣外大臣を異動するか、再生可能エネルギー関連の権限を剥奪するよう求めた。しかし、キャメロン首相はこの要請を拒絶し、連立与党内の対立の根深さを印象付けた。

デイビー・エネルギー気候変動大臣(左)と、ヘイズ・エネルギー担当閣外大臣(右)

キャメロン首相は野党党首時代の2006年にWWFのイニシアティブにより北極を訪問し、気候変動問題へのコミットを内外に印象付けた。また政権奪取後は、「これまでで最もグリーンな政府(greenest government ever) になると高らかに宣言した。WWFは最近、新聞に2006年の北極訪問時のキャメロン首相の写真を掲げた全面広告を出し、「気候変動に冷淡でないことを証明せよ」と迫ったが、2006年当時の英国はバブル経済の真っ只中で、今の混迷する英国経済とは全く様相を異にしていたということを考慮すべきであろう。

2006年、WWFのイニシアティブで北極を訪問したキャメロン保守党党首(当時)

電力の脱炭素化は先延ばしへ

この連立与党内の激しい対立は、11月23日にようやく妥協を見た。この間のキャメロン首相、クレッグ副首相、オズボーン蔵相、デイビー・エネルギー気候変動相の間のやり取りは、側近が”It has been awful, just awful” と漏らすほど、激しいものだったようだ。詳細は電力改革法案の中身を見る必要があるが、23日に発表された合意内容は以下の通り。

1)2030年の電力セクターの脱炭素化(decarbonization)目標の設定を2016年以降に延期する(エネルギー法案には2030年目標は書き込まない)。

2)再生可能エネルギーや原子力等の非化石電源に対する間接補助額を現在の23.5億ポンドから2020年までに76.5億ポンドに引き上げる。

3)間欠性の高い再生可能エネルギー導入拡大に対応したバックアップ電源(ガス火力)確保のためのキャパシティ・マーケットを2014年に開始する。

4)12月5日の予算演説と併せ、「ガス火力戦略」を発表する。

自民党のクレッグ副首相やデイビー大臣、環境団体は2030年に電力セクターを脱炭素化する目標をエネルギー法案に書き込むことを強く求めていたが、エネルギーミックスにおけるガスの役割を重視するオズボーン蔵相の強い反対によって、この目標は棚上げされることとなった。「ガス火力戦略」の中にはシェールガス開発への青信号も含まれる見込みだ。

他方、間接補助金の拡大については、オズボーン大臣が譲ったことになる。見方によってはオズボーン大臣は将来のエネルギーミックスについて自由度を残し、デイビー大臣は「脱炭素化目標」という「名」を捨てて「2020年までの補助金確保」という「実」をとったとも解釈できる。

この合意案に対する反応は様々だ。WWF等の環境団体は電力部門の2030年の脱炭素化目標が棚上げされたことを強く批判している。一方、英国産業連盟(CBI)は「2020年までの間接補助金の枠が決まったことにより、予見可能性が高まり、低炭素電源に対する新規投資が進み、新規雇用が生まれる」とこれを歓迎している。

消費者負担の上昇を懸念する声も強い。現在、年間440ポンド程度の家庭部門の平均電力料金負担が80-100ポンド、20%近くに上がることになる。その上、英国は欧州排出取引市場がトン5-7ユーロ程度で低迷している中で、炭素価格にフロアプライスを設け、2013年の16ポンド(約18ユーロ)から2030年には30ポンド(約33ユーロ)に引き上げることにしている。キャパシティメカニズムも通常のフル稼働の化石燃料火力よりも割高になるため、価格インセンティブが必要となる。これらは今回合意された間接補助金と併せて電力料金上昇要因となる。

かつてエネルギーは「市場が決める」とした英国だが…

ともあれ、ここ数ヶ月、新聞をにぎわせてきた連立与党内のエネルギー政策をめぐる対立がひとまず決着した。ただエネルギー法案の実施段階では色々なハードルが予想される。原子力の購入価格をいくらに設定するのか、新規原発は2018年に運転開始できるのか、原子力の導入や再生可能エネルギー拡大に伴う負担額が間接補助金シーリング内に収まるのか、負担増額に対して消費者がどの程度受忍するのか、バックアップ電源のキャパシティ・マーケットは本当に機能するのか等々。

英国は電力市場自由化発祥の地であるが、今の英国の電力政策は様々な政府介入の重畳である。1990年代半ば、IEAの国別審査の審査団の一員として英国を訪問した際、「今後のエネルギーミックスはどうなるのか」と聞いた際、「市場が決めることです。政府の預かり知るところではありません」と自信たっぷりに答えていたことが遠い昔のように思い出される。

英国の悩みはエネルギー安全保障、脱炭素化、過度な国民負担の回避をどうバランスさせるかという、わが国が直面する悩みとも大きく共通するものだ。英国の試みが奏功するのかどうか、引き続き注視が必要だ。

(2012年11月26日掲載)

関連記事

-

福島県で被災した北村俊郎氏は、関係者向けに被災地をめぐる問題をエッセイにしている。そのうち3月に公開された「東電宝くじ」「放射能より生活ごみ」の二編を紹介する。補償と除染の問題を現地の人の声から考えたい。現在の被災者対策は、意義あるものになっているのだろうか。以下本文。

-

将来の電力需給シナリオをめぐる問題点 2025年5月26日の電気新聞によると、電力広域的運営推進機関(広域機関)は21日の有識者会合で、電力需要が上振れし、経年火力や原子力のリプレースが行われない場合、2050年に最大8

-

1. はじめに 2015年12月のCOP21で採択され、2016年11月4日に発効したパリ協定から約8年が経過した。我が国でも、2020年10月菅首相(当時)が、唐突に、2050年の脱炭素、カーボンニュートラルを発表し、

-

ある政府系財団の科学コミュニケーションセンターで、関係者がTwitterで「専門家による意義深い取り組みです」と、学者が科学知識を伝える組織の活動を紹介していた。科学技術と社会の関係は関心のある領域で、私はこうした情報をウォッチしている。しかし、ちょっと腹が立った。そこには「福島」「原発事故」という文字がない。挑発はよくないが、私はその関係者に次の皮肉を送ってしまった。

-

「口では福島支援と言いながらちっとも支援していない」。原子力規制委員会の田中俊一委員長は9月11日の記者会見で、福島第一原発事故の汚染水漏れで福島県や近県の水産物を敬遠する動きが国内外で強まっていることに不満を示した。

-

今週、ドイツ最大の週刊紙であるDie Zeit(以下、ツァイトとする。発行部数は100万部をはるかに超える)はBjorn Stevens(以下、スティーブンス)へのインタビューを掲載した。ツァイトは、高学歴の読者を抱えて

-

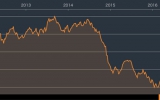

アゴラ研究所の運営する映像コンテンツ言論アリーナ。6月24日はエネルギーアナリストの岩瀬昇氏を招き、「原油価格、乱高下の謎を解く」という放送を行った。岩瀬氏はかつて三井物産に勤務し、石油ビジネスにかかわった。アゴラの寄稿者でもある。

-

2025年10月に南アフリカのクワズルナタールでG20エネルギー転換WG大臣会合が開催されたが、共同声明ではなく、議長サマリーを発出するにとどまった。唯一の合意文書は全会一致で採択された「クリーン調理普及のための自発的イ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間