トーンダウンしたIPCC第6次評価報告書

IPCC第6次評価報告書(AR6)の第1作業部会(自然科学的根拠)の政策決定者向け要約(SPM)が発表された。マスコミでは不正確なあおりやデータのつまみ食いが多いので、環境省訳を紹介しよう。注目される「2100年までの気温上昇」については、こう書いている。

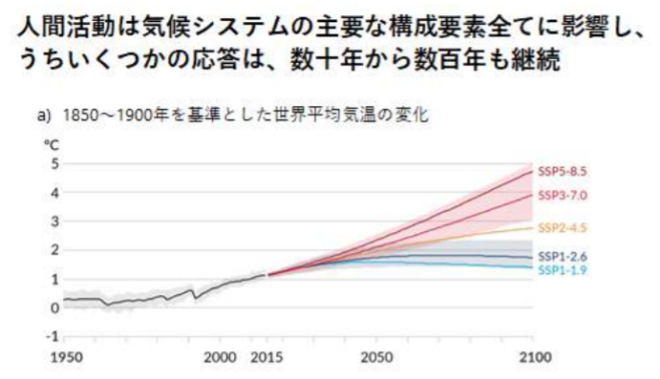

B.1 世界平均気温は、本報告書で考慮した全ての排出シナリオにおいて、少なくとも今世紀半ばまでは上昇を続ける。向こう数十年の間に二酸化炭素及びその他の温室効果ガスの排出が大幅に減少しない限り、21世紀中に地球温暖化は1.5℃及び2℃を超える。

現在までに工業化前から1.09℃上昇したので、これは今世紀中に2.6~3.1℃上昇するという予想である(中央値2.7℃)。これは次の図のSSP2-4.5シナリオに対応する。

気温上昇の予想は2018年の特別報告書とほぼ同じ

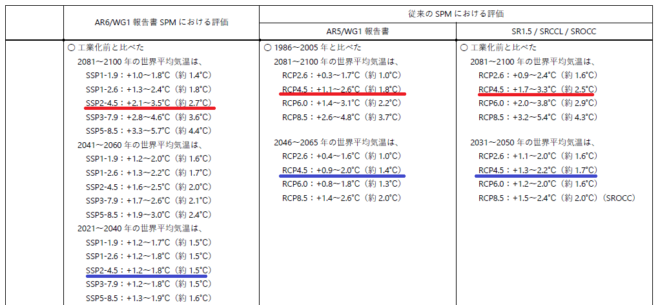

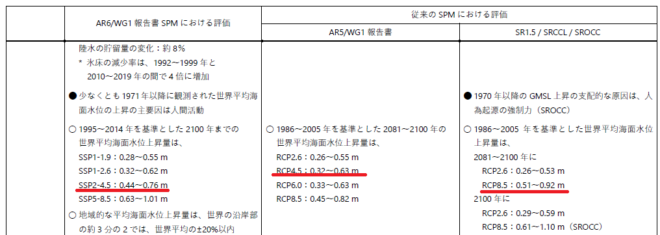

これを今までの報告書と比べてみよう。2013年に出た第5次評価報告書(AR5)では、RCP4.5(SSP2-4.5相当)で2100年までに1.8℃上昇となっていたのが、2018年の特別報告書(SR1.5)では2.5℃に上昇したが、今回は2.7℃とほぼ同じである(赤の下線)。

2050年ごろまでの中間予測については、AR5で1.4℃としていたのが、SR1.5では(RCP4.5で)1.7℃になったのに対して、今回は(SSP2-4.5で)2021~40年で1.5℃上昇とほぼ同じだ(青の下線)。ただし期間が異なるので、厳密な比較はできない。

これを日本のマスコミが「1.5℃上昇が早まった」と報道しているのはミスリードである。SR1.5では「2031~2050」と設定していた期間を今回は「2021~2040」と10年早めただけで、温度は1.7℃から1.5℃に下がっている。

AR5からSR1.5にかけて大きく予想気温が上がったので、その調子だと今回はもっと深刻な数字が出るのではないかという予想もあったが、結果的にはSR1.5とほぼ同じだった。これは石炭の消費がピークアウトし、再生可能エネルギーが普及するなどの対策がきいた面もあるだろう。

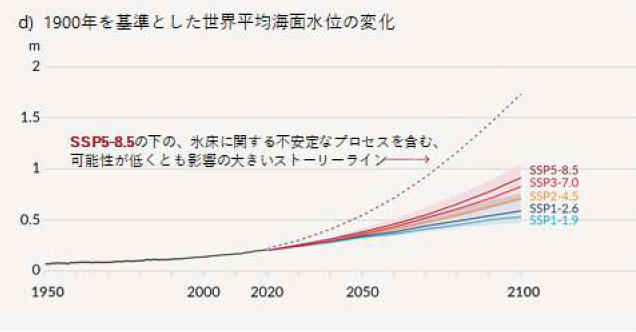

日本への影響は今後80年間で60cmの海面上昇

もう一つ重要な指標である海面上昇については、AR5では(RCP4.5で)32~63cmとしていたのに対し、今回は(SSP2-4.5で)2100年までに44~76cm(平均60cm)となっている。「可能性が低くとも影響の大きいストーリーライン」として、南極やグリーンランドの氷山が溶けて2m近い海面上昇が起こるケースも「排除できない」としている。

重要な違いは、従来マスコミ報道のメインになっていたRCP8.5の「何もしないシナリオ」が、今回は参考値になっていることだ。AR1.5ではRCP8.5をメインシナリオとして「1.5℃上昇で止めないと大変だ」とあおっていたが、今回のSSP5-8.5は「可能性の低いシナリオ」である。

日本で確実に起こる気候変動の影響は、今後80年間で約60cmの海面上昇である。これは毎年7mm程度で、1日の潮位変化1.5mに比べれば、誤差の範囲である。熱帯では洪水が重要な問題になるが、日本では堤防で防ぐことができる。

この他にも異常気象などの影響がいろいろ書いてあるが、全体としてはおさえたトーンで、防災対策による地域適応の重要性を強調しているのが今までとの違いである。大気の組成を変える効率の悪い対策より、気象情報や堤防などのインフラ整備のほうがはるかに有効だ。

世界中の氷山が溶ける「ティッピングポイント」はあるのか

今回のAR6の最大の特徴は「地球温暖化が人為的なものだ」と断定し、温度上昇の予測幅を従来の半分にして精度を高めたことだろう。2100年までに3℃上昇、2050年までに1.5℃上昇というメインシナリオは、今までとあまり変わらない

ただ長期的には、気温が氷山の溶けるティッピングポイントを上回ると、2300年に最大7mまで海面が上がるという「可能性の低いシナリオ」も出ている。

C.3 氷床の崩壊、急激な海洋循環の変化、いくつかの複合的な極端現象、将来の温暖化として可能性が非常に高いと評価された範囲を大幅に超えるような温暖化など、「可能性の低い結果」も、排除することはできず、リスク評価の一部である。

AR6は来年9月まで何度にもわけて発表され、今年11月のCOP26の資料となる。今回の報告書は「1.5℃上昇で止めないと大変だ」と警告して話題になったSR1.5に比べると、全体にはトーンダウンしているので、このティッピングポイントがあるかどうかが、議論の焦点になるのではないか。

関連記事

-

12月22日に開催された政府の地球温暖化対策推進本部の会合で、本部長を務める安倍晋三首相が来春までの温対計画策定を指示しました。環境省の中央環境審議会と、経済産業省の産業構造審議会の合同会合で議論が始まっています。

-

10月22日、第6次エネルギー基本計画が7月に提示された原案がほぼそのままの形で閣議決定された。菅前政権において小泉進次郎前環境大臣、河野太郎前行革大臣の強い介入を受けて策定されたエネルギー基本計画案がそのまま閣議決定さ

-

以前紹介したように、米国エネルギー長官クリストファー・ライトの指示によって、気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)の報告書が2025年7月23日

-

トリチウムを大気や海に放出する場合の安全性については、処理水取り扱いに関する小委員会報告書で、仮にタンクに貯蔵中の全量相当のトリチウムを毎年放出し続けた場合でも、公衆の被ばくは日本人の自然界からの年間被ばくの千分の一以下

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

NRCは同時多発テロの8年後に航空機落下対策を決めた 米国は2001年9月11日の同時多発テロ直後、米国電力研究所(EPRI)がコンピュータを使って解析し、航空機が突入しても安全は確保されると評価した。これで仮に、同時多

-

11月23日、英国財務省は2017年秋期予算を発表したが、その中で再エネ、太陽光、原子力等の非化石予算を支援するために消費者、産業界が負担しているコストは年間90億ポンド(約1.36兆円)に拡大することが予想され、消費者

-

一枚岩ではない世界システム 2022年2月24日からのロシアによるウクライナへの侵略を糾弾する国連の諸会議で示されたように、世界システムは一枚岩ではない。国家として依拠するイデオロギーや貿易の実情それに経済支援の現状を考

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間