IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

IakovKalinin/iStock

人間が化石燃料の燃焼などで放出したCO2のうち、約半分は大気に留まるが、残り半分は森林などの陸上植生と海洋に吸収されている。

IPCC報告では、この陸と海での除去、つまり「吸収源」は、CO2排出量の増加にほぼ比例して増加しており、2010年から2019年の間に排出量の31%(陸)と23%(海)を吸収している。両者を足すと54%になる。

ということは、大気中のCO2濃度を安定化させるためには、人類はCO2排出を半減させればよいのであって、ゼロにする必要は無い。

化学平衡で考えれば、産業革命前に280ppmだったCO2濃度が、いま410ppmになっている。この差がある限り、陸上にも海にもCO2は吸収され続ける。だから吸収された分だけは人間が排出しても、濃度は増えないことになる。

だから吸収量の予測というのは、とても重要な意味を持つのだが、今回のIPCC報告で、モデルによる計算値と観測値が、過去、大きく異なっていたことが指摘されている。

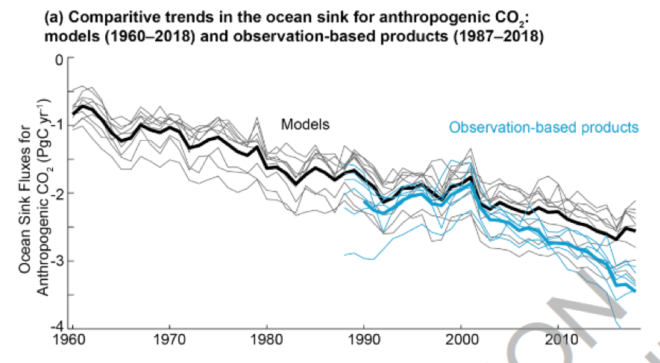

図はIPCC報告のFig.5.8である。縦軸が海によるCO2の吸収量。単位が年間PgC(ペタグラム炭素)となっているが、これは年間GtC(ギガトン炭素)のこと。モデル計算値(黒)観測値(青)が比較されている(共に細いのは幾つかの推計であり太い線がその平均)。

モデル計算値と観測値の平均同士を比べると大きく異なる。差は図中で1程度まで開いており、CO2に換算すると毎年3.7GtCO2となる(CO2とCの分子量の比が3.7だから)。これは日本の年間CO2排出量の約3倍、世界のCO2排出量の約10分の1に当たる。

モデルは海のCO2吸収能力を大きく過小評価してきた訳だ。だとすると、将来のCO2吸収についてもやはり大きく過小評価になっていると推測される。

今後もCO2濃度が上昇するにつれて海のCO2吸収が増えてゆくということであれば、CO2濃度を安定化させるために人類が減らさねばならないCO2の量は少なくなってゆく。CO2を減らすための莫大な経済負担を考えれば、これは大変な朗報だ。

海には、大小さまざまな海流や渦が入り乱れている上、多彩な生物も住んでいて、複雑な過程になっていることは、大気や陸上と何ら変わらない。

モデルによる予測を信じる前に、それが過去をどのぐらい再現出来ているかよく検証しなければいけない。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

次回:「IPCC報告の論点⑤」に続く

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

■

関連記事

-

最近、言論圧迫を政治の右傾の結果だとして非難する傾向が強いが、それは、非難している人たちが左派に属しているからだろう。現在、言論を本当に抑圧されているのは大概は右派の方だ。しかし、実態はなかなか国民の耳には届かない。 現

-

はじめに 日本が、第7次エネルギー基本計画で進めている“洋上風力発電”について、デルフト工科大学などが、2025年にレポートを発表した。日本にも重要な示唆を与えるレポートなので、概要を紹介する。 Offshore win

-

ドイツの景気が急激に落ち込んでいる。主原因は高すぎるエネルギー価格、高すぎる税金、肥大した官僚主義。それに加えて、足りない労働力も挙げられているが、これはちょっとクエスチョン・マークだ。 21年12月にできた社民党政権は

-

福島の原発事故では、原発から漏れた放射性物質が私たちの健康にどのような影響を与えるかが問題になっている。内閣府によれば、福島県での住民の年間累積線量の事故による増加分は大半が外部被曝で第1年目5mSv(ミリシーベルト)以下、内部被曝で同1mSv以下とされる。この放射線量では健康被害の可能性はない。

-

はじめに:現場で感じる違和感 エンジニアとして、斜面に無造作に並べられたソーラーパネルや、環境影響が検討されていないと思われる設置例に接し――これは「技術的問題」を超えた重大事案ではないか、との直感を持っている。しかし、

-

東京電力福島第一原発の事故処理で、汚染水問題が騒がれている。このコラムで私は問題を考えるための図を2つ示し、以下の結論を示したい。

-

日米原子力協定が自動延長されたが、「プルトニウムを削減する」という日本政府の目標は達成できる見通しが立たない。青森県六ヶ所村の再処理工場で生産されるプルトニウムは年間最大8トン。プルサーマル原子炉で消費できるのは年間5ト

-

前回書いたように、11月25日に、政府は第7次エネルギー基本計画におけるCO2削減目標を2035年に60%減、2040年に73%減、という案を提示した(2013年比)。 この数字は、いずれも、2050年にCO2をゼロにす

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間