IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

courtneyk/iStock

地球温暖化が起きると、海水が熱膨張し、また氷河や南極・グリーンランドなどの氷が溶けて、海面上昇が起きると予測されている。

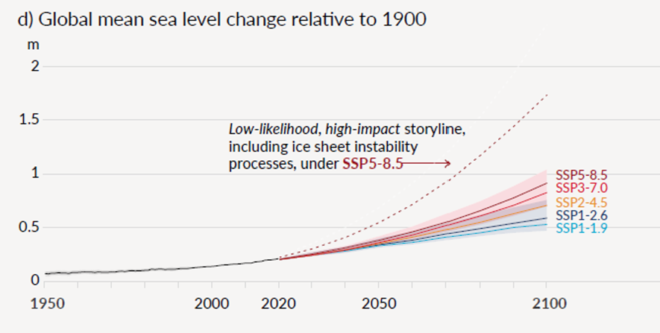

IPCC報告の気候モデルは図1(Figure SPM.8 )のような結果を出している。

図1

これを見ると、海面上昇は2020年には25cmだった(1900年比)。

2100年時点の海面上昇は、2050年の排出ゼロといった極端に脱炭素を進めるシナリオ(SSP1-1.9)では55cmぐらいになっている。

他方で、高い排出の場合はどうか。

SSP5-8.5とSSP3-7.0は、何れも排出量が多すぎて現実的ではないことは論点①で述べた。2019年以降、特段の温暖化対策強化をしなくても、SSP2-4.5とSSP3-7.0の中間ぐらいになる。2100年時点で両者の中間を読むと海面上昇は75cmぐらいになっている。

すると、極端な脱炭素に励むことで、2100年の海面上昇は75cmから55cmへ、20cmばかり抑制される訳だ。

20cmの差というのは僅か過ぎて、脱炭素に伴う莫大なコストを正当化することは出来ない。

なぜなら、我々は海面の高さの変化には慣れており、安価に対応出来るからだ。

海面の高さは毎日干満で何メートルも変わる。エルニーニョの影響などによる海流の変化によっても50cmぐらいは変わる。地盤沈下は世界各地で起きていて、東京では50年で4mに達したところもある。これは事実上の海面上昇だ。また日本では地震もあってそのたびに陸地は1mぐらいは隆起沈降する。(詳しくは拙著「地球温暖化のファクトフルネス」を参照)。台風の時の高潮は数メートル、津波はそれ以上の高さになる。

20cmの差が問題になると思うなら、堤防を高くしたり、陸地を造成してかさ上げすればよい。他の災害に対しても強靭になるだろう。2100年までなら、時間はたっぷりある。

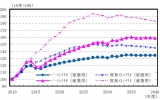

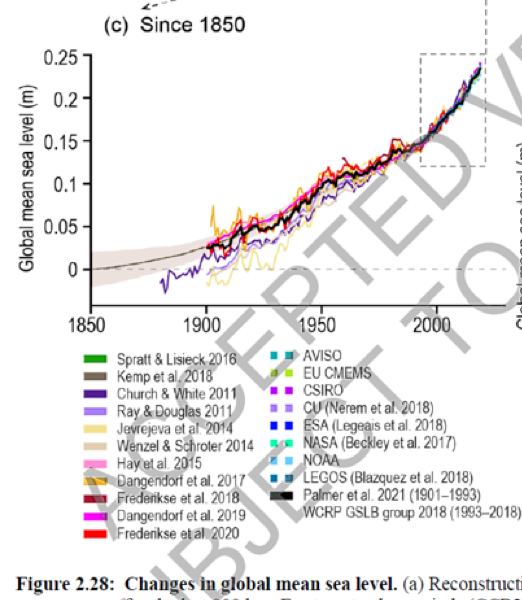

ちなみに、どんなに脱炭素に励んでも海面上昇が止まらないのは、そもそも自然現象として氷河の融解などにより海面が上昇してきたこと、および、過去に人類がCO2等を排出してきたことによる。図2を見ると、CO2排出が遥かに少なかった1950年以前も海面は(主に自然現象として)上昇してきていて、2000年以降はそのペースがやや上がったに過ぎないことが分かる。図1を再び見ると、今後起きることは、このペースが更にやや上がるかもしれない、ということだ。

なお最後に付言すると、論点③で述べた様に、気候モデルは明らかに温暖化を過大評価しているものが多くある。図1にその計算結果は混じっているから、海面上昇も過大評価になっていると思われる。

図2

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

次回:「IPCC報告の論点⑱」に続く

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

■

関連記事

-

日本の電力料金は高い、とよく言われる。実際のところどの程度の差があるのか。昨年8月に経済産業省資源エネルギー庁がHPに掲載した資料によれば、為替レート換算、購買力平価換算とも2000年時点では、日本の電力料金は住宅用・産業用とも他国と比較して非常に高かった。

-

サプライヤーへの脱炭素要請は優越的地位の濫用にあたらないか? 企業の脱炭素に向けた取り組みが、自社の企業行動指針に反する可能性があります。2回に分けて述べます。 2050年脱炭素や2030年CO2半減を宣言する日本企業が

-

小泉進次郎環境相が「プラスチックが石油からできていることが意外に知られていない」と話したことが話題になっているが、そのラジオの録音を聞いて驚いた。彼はレジ袋に続いてスプーンやストローを有料化する理由について、こう話してい

-

日本でもメガソーラーや風力発電の立地に対する反対運動が増えているが、米国でも事情は同様だ。ロバート・ブライスは、再エネ却下データベース(Renewable Rejection Database)にその事例をまとめて、無料

-

日本の2020年以降の削減目標の「基準年」はいつになるのか。一般の方にはそれほど関心のない地味な事柄だが、しかし、基準年をいつにするかで目標の見え方は全く異なる。

-

河野太郎氏の出馬会見はまるで中身がなかったが、きょうのテレビ番組で彼は「巨額の費用がかかる核燃料サイクル政策はきちんと止めるべきだ」と指摘し、「そろそろ核のゴミをどうするか、テーブルに載せて議論しなければいけない」と強調

-

原子力規制委員会は、運転開始から40年が経過した日本原子力発電の敦賀1号機、関西電力の美浜1・2号機、中国電力の島根1号機、九州電力の玄海1号機の5基を廃炉にすることを認可した。新規制基準に適合するには多額のコストがかか

-

「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については分厚い本を通読する人は少ないと思うので、多少ネタバラシの感は拭えないが、敢えて内容紹介と論評を試みたい。1回では紹介しきれないので、複数回にわたることをお許

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間