電気代は再生可能エネルギー導入量に比例する

太陽光発電と風力発電はいまや火力や原子力より安くなったという宣伝をよく聞くが、実際はそんなことはない。

vchal/iStock

複数の補助金や規制の存在が本当のコストを見えにくくしている。また火力発電によるバックアップや送電線増強のコストも、その存在は分かりにくい。

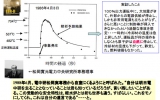

そこで再生可能エネルギーの真のコストを知るためには、その導入量と、電気代を全体として比較してみるのが一つの方法になる。

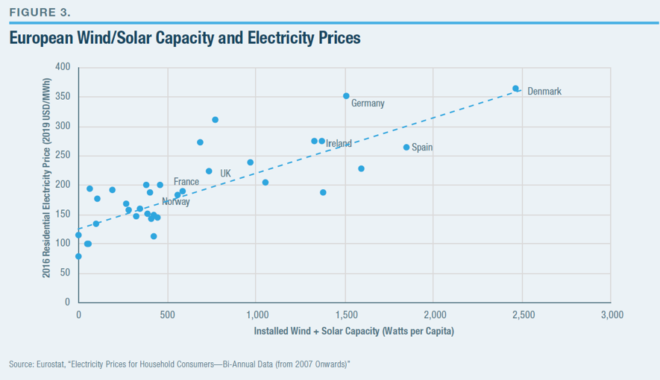

下図は欧州諸国の間でその比較をしたもの。横軸は一人当たりの太陽光発電と風力発電の導入量(ワット)である。縦軸は家庭の電気料金である。データは2016年のもの。

出典:Mark Mills

これを見ると、太陽光発電と風力発電の導入量と、電気代は比例関係にあることが分かる。導入量の多いデンマーク、ドイツ、スペイン、アイルランドでは電気代が高い。導入量の少ないフランスとノルウェーでは電気代が低い。

太陽光発電と風力発電を導入するほど、電気代は上がってゆくことになる。「100%再エネ」になると、いったいどこまで上がるのだろうか?

■

関連記事

-

ネット上で、この記事が激しい批判を浴びている。朝日新聞福島総局の入社4年目の記者の記事だ。事故の当時は高校生で、新聞も読んでいなかったのだろう。幼稚な事実誤認が満載である。 まず「『原発事故で死亡者は出ていない』と発言し

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCC報告を見ると、不吉な予測が多くある。 その予測は

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 以前、「IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱

-

基数で4割、設備容量で三分の一の「脱原発」 東電は7月31日の取締役会で福島第二原発の全4基の廃炉を正式決定した。福島第一原発事故前、我が国では54基の原発が運転されていたが、事故後8年以上が経過した今なお、再稼働できた

-

3.11から7年が経過したが、我が国の原子力は相変わらずかつてない苦境に陥っており、とくに核燃料サイクルやバックエンド分野(再処理、プルトニウム利用、廃棄物処分など)では様々な困難に直面している。とりわけプルトニウム問題

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。今回のテーマは「カーボンニュートラルは実現できるのか」です。 政府は「2050年カーボンニュートラル」を目標とする「グリーン成長戦略」を打ち出しました。これには毎年数十兆

-

ニュージーランド議会は11月7日、2050年までに温室効果ガス排出を「実質ゼロ」にする気候変動対応法を、議員120人中119人の賛成多数で可決した。その経済的影響をNZ政府は昨年、民間研究機関に委託して試算した。 その報

-

筆者は現役を退いた研究者で昭和19年生まれの現在68歳です。退職後に東工大発ベンチャー第55号となるベンチャー企業のNuSACを立ち上げました。原子力技術の調査を行い、現在は福島県での除染技術の提案をしています。老研究者の一人というところでしょうか。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間