日本の炭素排出量実質ゼロ達成には5つの障害がある②

田中 雄三

前稿では、日本の炭素排出量実質ゼロ達成の5つの障害を具体例を挙げて解説しました。本稿ではゼロ達成に向けての筆者の考えを述べていきます。

(前回:日本の炭素排出量実質ゼロ達成には5つの障害がある①)

Francesco Scatena/iStock

6. IEA事務局長のコメント

IEA事務局長ファティ・ビロルが、本稿と同様の趣旨のコメントを掲載していることに気付きました。IEAの実質ゼロ世界ロードマップに関連したウェブページに掲載されているものです。なお、本稿は実質ゼロ達成の障害を定量的に示すことが主旨ですから、事務局長のコメントと重なるものではありません。

日本が直面する独特の課題を考えると、2030年までにGHG排出量を46%削減し、2050年までに実質ゼロを達成するという日本の公約は、世界で最も称賛に値する削減目標の1つである、と記載されています。日本が直面する課題とは、本稿に記載した障害とほぼ同じ事項です。46%削減に思い至った前環境大臣が、日本この課題を認識していたかは疑問です。

日本はエネルギー革新の世界的リーダーであり、新しい原発の建設を含め、この分野の技術革新と投資により、実質ゼロへの道は狭いが独自の道で達成可能と確信している、と記載されています。

7. 電源構成と電力需要増大

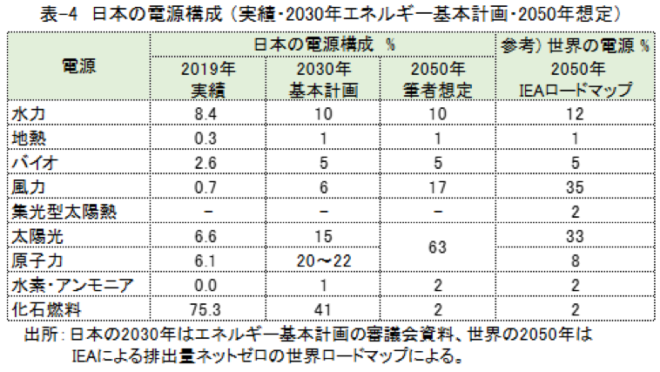

上記の障害が実質ゼロの実現をどれだけ困難にするか理解していただくため、2050年の実質ゼロで想定される電源構成と発電電力量を示します。表-4に日本の電源構成を示しました。2019年の値は日本の実績値で、2030年はエネルギー基本計画を検討した審議会資料に示されているものです。表記右端に参考として、IEAが2050年実質ゼロの世界ロードマップで想定した電源構成を示しました。2050年の日本の電源構成は、2030年のエネルギー基本計画の日本の電源構成と、2050年のIEAのロードマップの値をもとに、筆者が想定したものですが、それほど見当外れではないと考えています。

2030年の日本の電源構成でも実現は困難と考えられていますが、2050年に実質ゼロを達成するには、太陽光発電や風力発電を更に大幅に増やし、化石燃料発電をほとんど無くすことが必要になります。なお、表-4の2050年の日本の電源構成では、太陽光発電と原子力の合計値を示しました。

排出量実質ゼロは、エネルギー消費を低減し、消費エネルギーを電力化し、消費電力を脱炭素化することが基本になります。化石燃料の使用を止め、電気自動車への移行、工業部門の消費エネルギーの電力化、水素製造のための電力消費などのため、2050年の電力需要は現在よりかなり増加すると考えられます。

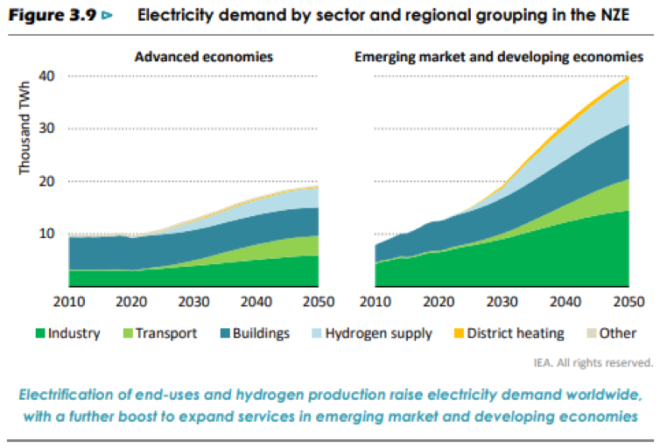

下図(Figure 3.9)は、IEAの世界ロードマップから転載した先進国と発展途上国の電力需要の増加を示すものです。発展途上国は、エネルギー効率のかなりの向上が想定されていますが、経済成長しつつ実質ゼロを達成するシナリオのため、電力需要は大幅に増加します。先進国の電力需要の増加は、発展途上国ほど大きくありませんが、2050年の電力需要は2020年の約2倍に増加する想定です。現状日本の年間発電電力量は約1兆kWh(1000 TWh)ですから、IEAのロードマップに従うなら、2050年には2兆kWhの電力量が必要になるということです。

例えば、表-4の電源構成で水力発電は2019年に8.4%、2050年は10%です。その間に総発電電力量が2倍になると、2050年の水力発電の発電電力量は2019年の2.4倍に増大することになります。日本の水力発電の立地はほとんど開発済みであることを考えれば、どの様にそれを実現するのか想像できません。更に、風力発電や太陽光発電の増加はもっと大きく困難です。

なお、2050年に日本は人口が15%くらい減少し、エネルギー多消費産業も減少若しくは海外移転するかもしれず、電力需要もそれほど大きく増加しないかもしれません。実質ゼロ達成の日本のシナリオは、IEAのロードマップとは異なるものとなるでしょう。

日本の実質ゼロ達成は、技術革新を前提に考えることになっているようです。しかし、1970年代の石油危機以来、エネルギー技術を見てきた経験から、筆者はエネルギー分野で経済性がある新技術の登場は期待薄であると考えています。いつまでも技術革新を待つのではなく、現状技術の延長線上で実質ゼロ達成のシナリオを策定し、問題点を明確にすべきと考えます。

5つの障害と電力需要の増加を考えると、下記の3ケースで実質ゼロ達成のシナリオを作成し経済負担などを評価すべきでしょう。それにより、実質ゼロ達成の困難さと問題が明確になると考えます。

- 原発ゼロのケース

- エネルギー基本計画の原発20%程度のケース

- 原発を40%程度に増大したケース

8 . おわりに

記載した障害がある日本は、望ましくないとしても原発を併用することで、再生可能エネルギーへの依存度を下げる他に適当な方法はないように思われます。その上で、他国より大きくなると思われる実質ゼロ達成の経済負担を如何に低減するかが課題です。

日本と対照的なのはオーストラリアです。人口は約2,500万人と日本の5分の1ですが、国土の大半は風況に優れ、メガソーラーを設置できるあまり活用されていない広大な乾燥地帯があり、CO2貯留ポテンシャルも有り余る程あります。一方、石炭輸出は世界1位、LNG輸出でも1、2位を競っており、排出量実質ゼロにより化石燃料使用が大幅に減少すると大きな影響を受けるでしょう。

日本はオーストラリアと地理的に比較的近く、安全保障分野で協力関係にあります。2021年6月の英国でのG7サミットの際の首脳会議で、気候変動を巡る協力文書「技術を通じた脱炭素化に関する日豪パートナーシップ」に合意しました。また、日本企業は脱炭素化に係わる事業で個別にオーストラリアに進出を始めています。

日本は実質ゼロの経済負担を軽減するため、オーストラリアとの協力関係を深化させるべきです。日本はエネルギー技術を有し、また、脱炭素化のため水素やアンモニアを輸入することになると考えられ、日本との協力はオーストラリアにとってもプラスになると思います。両国は自国の実質ゼロのシナリオ案を作成し、それを突き合わせて協力事項を検討すべきです。更には、両国の間にある南太平洋の島嶼国もメンバーに加え、それらの国の脱炭素化を支援すれば、国際的な賛同を得ることができると思います。

■

田中 雄三

早稲田大学機械工学科、修士。1970年に鉄鋼会社に入社、エンジニアリング部門で、主にエネルギー分野での設計業務、技術開発に従事。本稿に関連し、筆者ウェブページと、アマゾンkindle版「常識的に考える日本の温暖化防止の長期戦略」もご参照下さい。

関連記事

-

エネルギー(再エネ)のフェイクニュースが(-_-;) kW(設備容量)とkWh(発電量)という別モノを並べて紙面解説😱 kWとkWhの違いは下記URL『「太陽光発電は原子力発電の27基ぶん」って本当?』を

-

(前回:米国の気候作業部会報告を読む⑥:気候モデルは過去の再現も出来ない) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に

-

第6次エネルギー基本計画の素案が、資源エネルギー庁の有識者会議に提示されたが、各方面から批判が噴出し、このまま決まりそうにない。 電源構成については、図1のように電力消費を今より20%も減らして9300~9400億kWh

-

私は翻訳を仕事にしている主婦だ。そうした「普通の人」がはじめた取り組み「福島おうえん勉強会・ふくしまの話を聞こう」第一回、第二回を紹介したい。

-

EV補助金の打ち切り…その日は突然訪れた 12月17日、夜7時のニュースをつけたら、「EVの補助金は明日から中止されることになりました。あと5時間です」。 寝耳に水。まるでエイプリスフールだ。 政府はいくらお金がないとは

-

国際環境経済研究所のサイトに杉山大志氏が「開発途上国から化石燃料を奪うのは不正義の極みだ」という論考を、山本隆三氏がWedge Onlineに「途上国を停電と飢えに追いやる先進国の脱化石燃料」という論考を相次いで発表され

-

マッキンゼーは、2050年にCO2排出をネットゼロにするというCOP26の目標を実際に実現するための投資についてのレポートを発表した。 必要な投資は2050年までに累計275兆ドルで、毎年9.2兆ドルだ。そこから今までに

-

透明性が高くなったのは原子力規制委員会だけ 昨年(2016年)1月実施した国際原子力機関(IAEA)による総合規制評価サービス(IRRS)で、海外の専門家から褒められたのは組織の透明性と規制基準の迅速な整備の2つだけだ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間