IPCC報告の論点㊱:自然吸収が増えてCO2濃度は上がらない

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

Yuuji/iStock

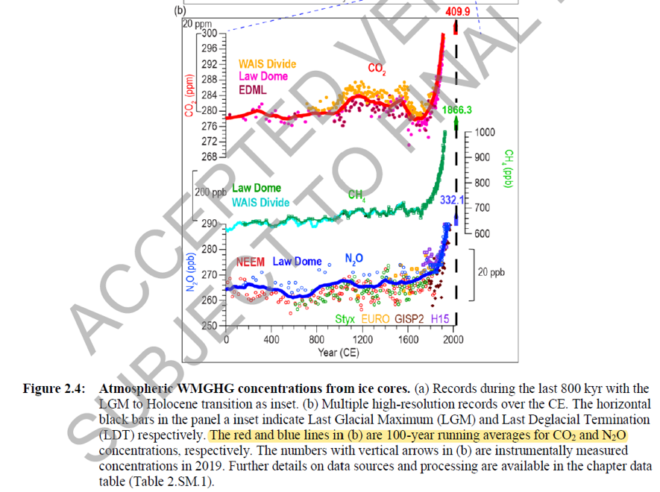

IPCC報告では、産業革命が始まる1850年ごろまでは、過去2000年近くにわたって大気のCO2濃度は280ppm前後でとても安定していた(図1)。

図1

ということは、CO2は280ppmにとても「戻りたがって」いた訳だ。これよりCO2濃度が下がると、海洋や陸上のCO2吸収が減った。逆にこれよりCO2濃度が上がると、CO2吸収が増えた。そんなメカニズムがあったはずだ。

ところが、IPCC報告によると、いまCO2濃度はどんどん増えているのに、大気中のCO2濃度はそれほど280ppmに戻りたがっていない。

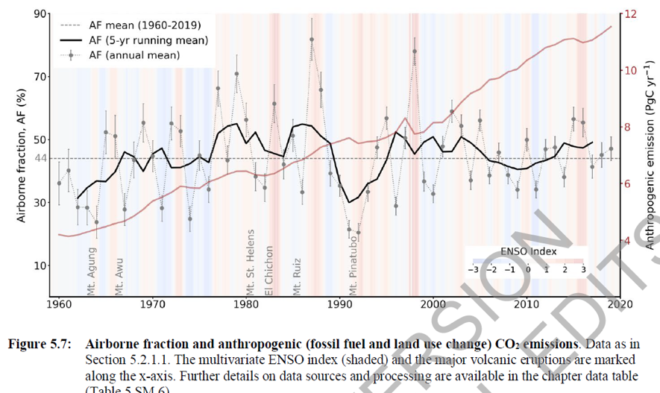

下図のエアボーン・フラクション(Airborne Fraction, AF)というのは、年間の大気中CO2の増分を、人為的なCO2排出量で割ったもの。

IPCCはこれはほぼ44%で1960年以来一定だった、としている(図2)。

図2

本当かなあ、と思っていたら、元NASAのロイ・スペンサーが反論していたので紹介しよう。

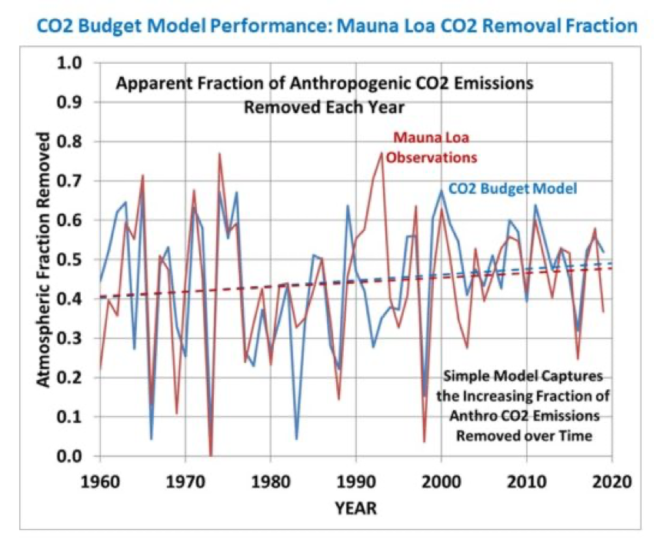

まずスペンサーの計算ではAFは変化して、陸上と海洋がCO2を吸収する割合は増えてきた(図3)。だとすると、やはり地球は元のCO2濃度に戻ろうとする力が強いようだ。(なお、図3の縦軸はAF Removedとなっており、「陸上と海洋の吸収量」を「年間人為的排出量」で割ったもの。図2とは上下が反転されていることに注意。つまり図3の縦軸は図2のAFを1から引いたもの)

なぜスペンサーとIPCCで違うのか分からないが、おそらく使用するCO2排出量データセットの違いであろう。(なお、IPCCは国際プロジェクトGlobal Carbon Project GCP、スペンサーは米国CDIACのデータセットを使用している。どちらも権威あるデータベースなので、そのどちらを使うかで結果が変わるとしたら困ったものだが。。)

図3

図中でCO2 Budget Modelとあるのは、スペンサー作成の簡略モデルによる計算値である。エクセルシートが公開されている。

モデルといっても、単に、大気中のCO2濃度の年間減少量は、CO2濃度の基準濃度からのズレに比例する、というものだ。むかし習ったフックのバネの法則に似ている。

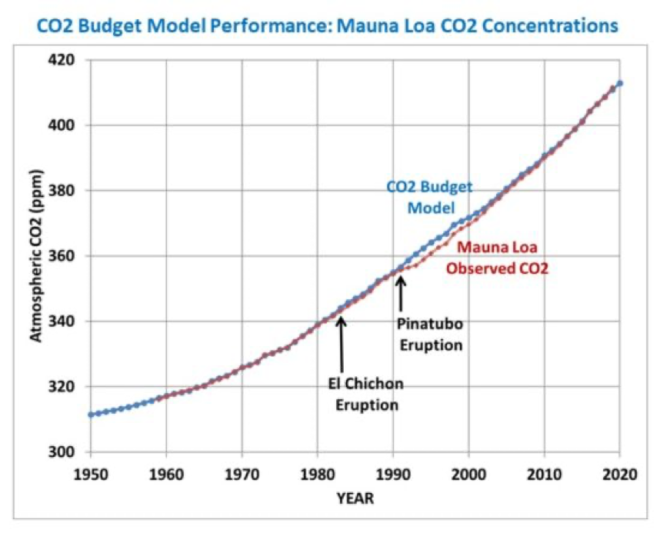

この簡略モデルにCO2排出とCO2濃度の過去の観測データを当てはめると、AFの増加傾向を含めて、ぴったり過去を再現できる(図3,図4)。途中いくらかズレているのは火山の影響だ。

図4

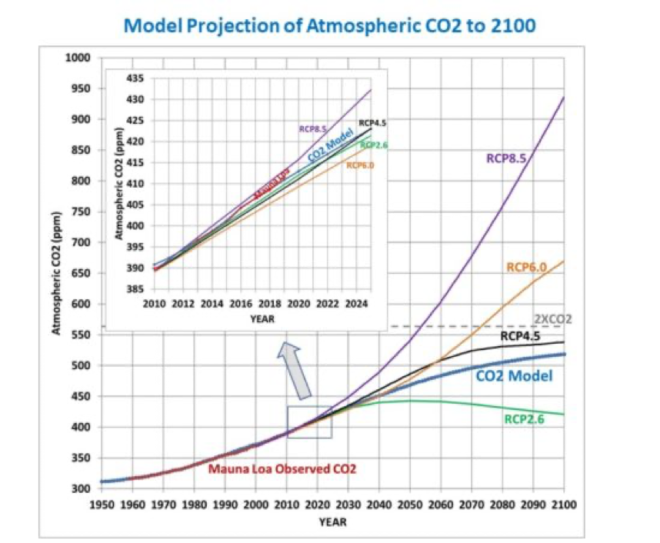

この陸上・海洋の大気からのCO2吸収がCO2濃度差に従って増える「フックの法則」モデルを使うと、将来のCO2濃度はなかなか増えなくなる。

図5は、米国エネルギー省(DOE)のエネルギー情報庁(EIA)による2050年までのCO2排出予測を、2050年以降の排出量は横ばいになると想定して延長した場合の、CO2濃度予測だ。

すると、CO2濃度はなかなか増えず、2100年になっても産業革命前の2倍にならない。

スペンサーが正しいなら、人類にとっては朗報だ。

スペンサーへの批判としては、モデルが簡単すぎる、というものがある。しかしスペンサーの反論は、簡単ながら、過去をよく再現していることが大事だ、というものだ。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉖:CO2だけで気温が決まっていた筈が無い

・IPCC報告の論点㉗:温暖化は海洋の振動で起きているのか

・IPCC報告の論点㉘:やはりモデル予測は熱すぎた

・IPCC報告の論点㉙:縄文時代の北極海に氷はあったのか

・IPCC報告の論点㉚:脱炭素で本当にCO2は一定になるのか

・IPCC報告の論点㉛:太陽活動変化が地球の気温に影響した

・IPCC報告の論点㉜:都市熱を取除くと地球温暖化は半分になる

・IPCC報告の論点㉝:CO2に温室効果があるのは本当です

・IPCC報告の論点㉞:海氷は本当に減っているのか

・IPCC報告の論点㉟:欧州の旱魃は自然変動の範囲内

■

関連記事

-

リウマチの疫学を学ぼう、と公衆衛生大学院への留学を目指していた私の元に、インペリアルカレッジ・ロンドンから合格通知が届いたのは2011年2月28日。その時は、まさかそのわずか11日後に起こる事件のために自分の進路が大きく変わるとは、想像もしていませんでした。

-

地球温暖化の原因は大気中のCO2の増加であるといわれている。CO2が地表から放射される赤外線を吸収すると、赤外線のエネルギーがCO2の振動エネルギーに変換され、大気のエネルギーが増えるので、大気の温度は上がるといわれてい

-

敦賀原子力発電所2号機 7月26日、原子力規制庁は福井県に設置されている敦賀原子力発電所2号機((株)日本原子力発電、以下原電)に関して、原子力発電所の規制基準に適合しているとは認められないとする結論を審査会合でまとめた

-

前回書いたように、11月25日に、政府は第7次エネルギー基本計画におけるCO2削減目標を2035年に60%減、2040年に73%減、という案を提示した(2013年比)。 この数字は、いずれも、2050年にCO2をゼロにす

-

ベクレルという量からは、直接、健康影響を考えることはできない。放射線による健康影響を評価するのが、実効線量(シーベルト)である。この実効線量を求めることにより、放射線による影響を家庭でも考えることができるようになる。内部被ばくを評価する場合、食べた時、吸入したときでは、影響が異なるため、異なる評価となる。放射性物質の種類によっても、影響が異なり、年齢によっても評価は異なる。

-

ちょっとした不注意・・・なのか 大林ミカさん(自然エネルギー財団事務局長)が一躍時の人となっている。中国企業の透かしロゴ入り資料が問題化されて深刻度を増しているという。 大林さんは再生可能エネルギーの普及拡大を目指して規

-

北海道はこれから冬を迎えるが、地震で壊れた苫東厚真発電所の全面復旧は10月末になる見通しだ。この冬は老朽火力も総動員しなければならないが、大きな火力が落ちると、また大停電するおそれがある。根本的な問題は泊原発(207万k

-

1. はじめに 2015年12月のCOP21で採択され、2016年11月4日に発効したパリ協定から約8年が経過した。我が国でも、2020年10月菅首相(当時)が、唐突に、2050年の脱炭素、カーボンニュートラルを発表し、

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間