「再エネ賦課金の全面停止」に賛成する

国民民主党の玉木代表が「再エネ賦課金の徴収停止」という緊急提案を発表した。

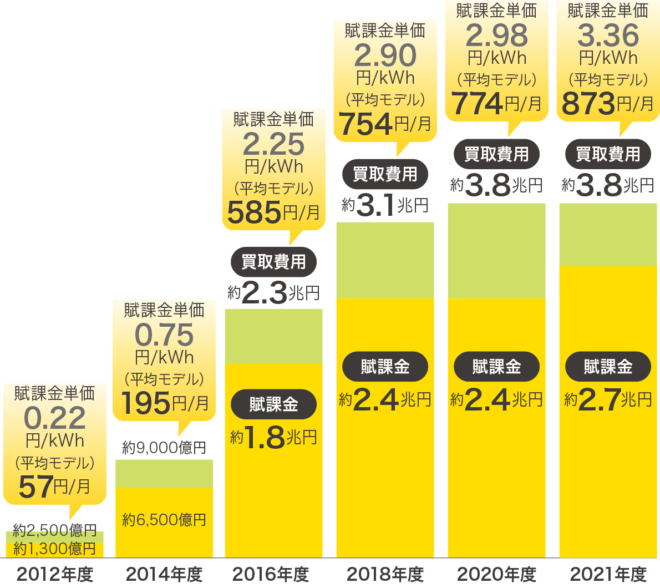

国民民主党は、電気代高騰対策として「再エネ賦課金の徴収停止」による電気代1割強の値下げを追加公約として発表しました。家庭用電気代の約12%、産業用・業務用電気代の16%が再エネ賦課金なので、平均家庭で年1万円安くなります。減収分(年間最大2.7兆円)については予備費(5.5兆円)で補填します。 pic.twitter.com/1S4Efxj1cy

— 玉木雄一郎(国民民主党代表) (@tamakiyuichiro) June 26, 2022

これは私のきのうの記事の提案と実質的に同じだが、さすがに私も賦課金の打ち切りまでは考えなかった。玉木氏の提案はそれより大胆なものだ。これで標準家庭で電気代のほぼ1割、年間約1万円の負担が軽減され、消費税1%以上の負担減になる。

ここでは「徴収停止」するだけで、その分を予備費で補填することになっているが、電力利用者の(個々に違う)料金を税金で一律に穴埋めするのは不公平だ。賦課金を全面停止して、補填もやめるべきだ。固定価格買い取り(FIT)を廃止し、電力はすべて卸電力市場で売買すればいい。それが電力自由化の精神である。

今はFITで再エネ業者の利益を20年間保証する一方で、余剰電力を卸電力市場で売買する不公平な制度になっている。これは不安定な電源を増やす逆インセンティブになり、電力利用者に莫大な負担をもたらしている。賦課金の負担は昨年だけで2.7兆円、2030年までに累計40兆円にのぼる。

エネ庁資料より

この結果、火力の稼働率が落ち、卸電力市場で限界費用の安い再エネが火力を駆逐して、火力が退役したことが、今回の電力危機の最大の原因だ。賦課金をやめると電力消費が増えるが、市場でフェアな競争をすれば、火力も採算がとれるようになって復帰するだろう。

これは20年間の全量買い取りを約束した送電会社(広域機関)と発電会社の契約違反になる可能性があるが、特別立法で広域機関を免責すればいい。再エネ派によると「再エネは原発や火力より安い」らしいから、これは彼らにとっても利益になるだろう。

関連記事

-

11月24日付Bloombergに「Top-Selling Climate Funds Fail to Deliver on Carbon Emissions」という記事が出ていました。以下、要約します。 Investm

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー問題のバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。

-

以前紹介したスティーブン・クーニン著の「Unsettled」の待望の邦訳が出た。筆者が解説を書いたので、その一部を抜粋して紹介しよう。 スティーブン・クーニンは輝かしい経歴の持ち主で、間違いなく米国を代表する科学者の1人

-

20世紀後半から、人間は莫大量の淡水を農工業で利用するようになった。そのうち少なからぬ量は海に還ることなく蒸発して大気中に放出される。それが降水となることで、観測されてきた北半球の陸地における2%程度の雨量増加を説明でき

-

政府の審議会で発電コスト試算が示された。しかしとても分かりずらく、報道もトンチンカンだ。 以下、政府資料を読みといて再構成した結論を簡潔にお示ししよう。 2040年に電力を提供するための発電コストをまとめたのが図1だ。

-

GEPRとアゴラでは、核燃料サイクル問題について有識者の見解を紹介した。そして「日本の核武装の阻止という意図が核燃料サイクル政策に織り込まれている」という新しい視点からの議論を示した。

-

日本では福島原発事故、先進国では市民の敬遠によって、原発の新規設置は難しくなっています。また使用済み核燃料と、棄物の問題は現在の技術では解決されていません。しかし世界全体で見れば、エネルギー不足の解消のために、途上国を中心に原発の利用や新設が検討されています。

-

はじめに 発電用原子炉の歴史はこれまでは大型化だった。日本で初めて発電した原子炉JPDRの電気出力は1.25万キロワットだったが今や100万キロワットはおろか、大きなものでは170万キロワットに達している。目的は経済性向

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間