「2035年の新車販売はEV!」への邁進は正しい選択なのか?①

deepblue4you/iStock

先進国では、気候変動対策の一つとして運輸部門の脱炭素化が叫ばれ、自動車業界を中心として様々な取り組みが行われている。我が国でも2020年10月、「2050年カーボンニュートラル」宣言の中で、2035年以降の新車販売は電気自動車(EV)とすべきという発表がなされた。

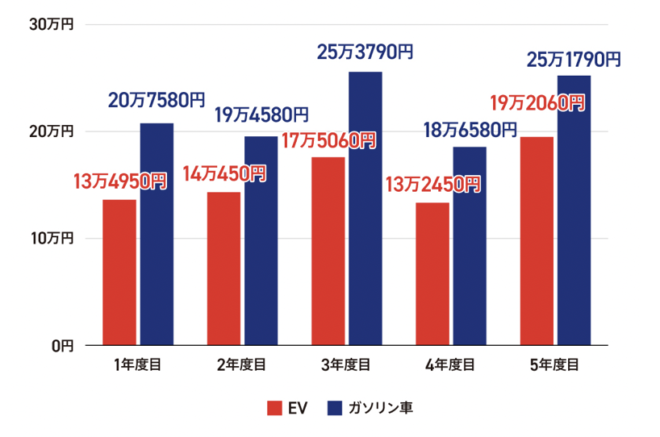

一般的にEVについては、車両価格は高いが補助金もあり、図1に示されるように使用時のランニングコストも低いため利用者にとってはメリットがあると言われている。

図1 EVとガソリン車の年間維持費の比較

出典:TEPCO

一方、気候変動対策のCO2排出削減の観点から、EV化への邁進は合目的なものだろうか。

先ず、内燃機関自動車(ICV)の生産に比べ、EVの生産では、平均で2倍のエネルギーを消費し、2倍の地球温暖化の可能性があると言われる。これは、主に搭載するバッテリーの製造に起因する。

バッテリー製造には、原材料の採取から製造時の電力消費まで多くのエネルギーが使われる。EVが大きくなり走行距離が長くなればなるほど、より多くのバッテリーセルが必要となり、より多くのCO2を排出することになる。

第二に、EVはライフサイクルの初期にはCO2排出量が多くなるが、使用段階では相対的に排出量も少なくなり、時間が経てば、ICVに追いつくが、それはEVの走行距離に関係する。

EVが環境に優しいと言われるのは、どういう一次エネルギーにより発電・走行し、バッテリー製造を行っているのかに依る。政府は、よりグリーンなエネルギーへの移行を加速させることによって、輸送部門の取り組みを支援することができる。

世界経済フォーラムのレポートによれば、ドイツではエネルギーの約40%を石炭、30%を自然エネルギーで生産しているという。CO2排出の観点から、中型EVがディーゼル車と並ぶには平均125,000km、年間平均走行距離を13,500kmと仮定すると、EVが環境に優しくなるには9年かかる。ガソリン車の場合は60,000km走行する必要があるとのこと。EVの環境ポテンシャルを引き出すには、単に生産台数を増やすだけでは不十分であり、EVが稼働する社会システムも持続可能でなければならないとも。

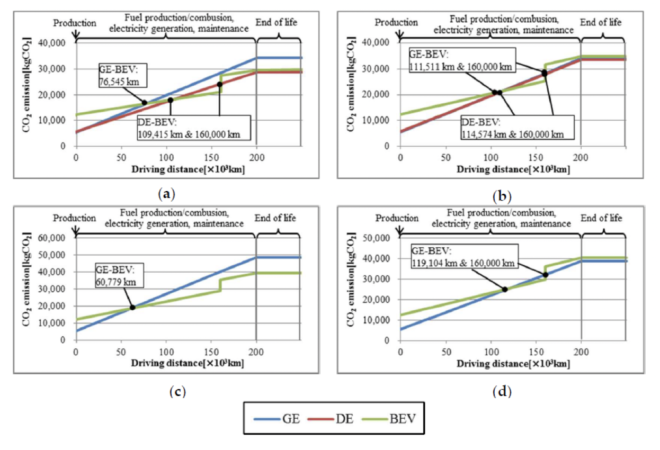

また、2019 年にマツダから出された報告書では、ガソリン車(GE)、ディーゼル車(DE)、バッテリー電気自動車(BEV)に関するCO2排出量を試算している。BEVのCO2排出係数を177kg- CO2/kWhとし、GE、DE、BEVの線が交差する点を交差距離点(DIP: Distance of Intersection Point)と定義している。

図2 CO2 emissions during life cycle for GE, DE, and BEV.

(a) EU; (b) Japan; (c) US; (d) China

図2では、GE、DE、BEVのCO2排出量と走行距離の関係が示されているが、走行距離が短い間は、BEVに搭載するバッテリー製造時のCO2排出の影響が大きいため、BEVが他の車種を上回っている。

(a)のEUのDIPが109,415km以下ではBEVがDEを上回る。109,415km~16万kmでは逆転するが、16万km以上になるとBEVの排出が再度上回る。これはバッテリー交換により、バッテリー製造時のCO2が加算されたためである。

(b)の日本のDIPが111,511kmまではBEVがGEを上回り、そこから16万km までは逆転、その後バッテリー交換したために、再度、BEVが上回っている。

(c)米国の場合、大型のGEが多いためか、DIPが60,779kmという早い段階でBEVとGEが交差し、それ以降もGEが上回った状態が継続する。

現在、バッテリー寿命について、使用後8年か走行距離16万kmのうちの早い方で交換することになっている。日本での年間走行距離を1万kmと想定すると、EV購入後8年で車の買い替えということになる。新しいバッテリーに交換して、さらに乗り続けるということもあるが70万から100万円程度はするし、長く乗ってもCO2削減効果も限定的である。

環境にやさしいと喧伝されるEVに8年間乗っても、米国を除いてBEVから排出される累積CO2の方が大きいわけで、果たして「2035年の新車販売はEV!」という大号令を掛け550万人とも言われる自動車産業の雇用を危うくし兼ねないEV化に邁進することが正しいことなのだろうか。

結局、車種の選択はCO2排出やコストのみから為されるものではなく、乗り心地やエンジン音など多くの個人的な嗜好の組合せ、自由度の上に決定されるものであり、政府から押し付けられるものではなかろう。

(続く)

関連記事

-

先日3月22日の東京電力管内での「電力需給逼迫警報」で注目を浴びた「揚水発電」だが、ちょっと誤解している向きもあるので物語風に解説してみました。 【第一話】原子力発電と揚水発電 昔むかし、日本では原子力発電が盛んでした。

-

昨年夏からこの春にかけて、IPCCの第6次報告が出そろった(第1部会:気候の科学、第2部会:環境影響、第3部会:排出削減)。 何度かに分けて、気になった論点をまとめていこう。 縄文時代は「縄文海進期」と言われ、日本では今

-

(GEPR編集部より)この論文は、国際環境経済研究所のサイト掲載の記事から転載をさせていただいた。許可をいただいた有馬純氏、同研究所に感謝を申し上げる。(全5回)移り行く中心軸ロンドンに駐在して3年が過ぎたが、この間、欧州のエネルギー環境政策は大きく揺れ動き、現在もそれが続いている。これから数回にわたって最近数年間の欧州エネルギー環境政策の風景感を綴ってみたい。最近の動向を一言で要約すれば「地球温暖化問題偏重からエネルギー安全保障、競争力重視へのリバランシング」である。

-

今年の国連気候変動サミットを前に、脆弱な国々が富裕国に対して、気候変動によって世界の最貧困層が被った損失に対する補償を支払うよう要求を強めているため、緊張が高まっている。約200カ国の外交官が11月7日にエジプトのシャル

-

昨年11月の原子力規制委員会(規制委)の「勧告」を受けて、文部科学省の「『もんじゅ』の在り方に関する検討会(有馬検討会)」をはじめとして、様々な議論がかわされている。東電福島原子力事故を経験した我が国で、将来のエネルギー供給とその中で「もんじゅ」をいかに位置付けるか、冷静、かつ、現実的視点に立って、考察することが肝要である。

-

福島の原発事故以来、放射能への健康への影響、とくに飲食による内部被曝に不安を訴える人が増えています。現状では、ほとんど問題にする必要はありません。

-

英国のグラスゴーで国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)が開催されている。 脱炭素、脱石炭といった掛け声が喧しい。 だがじつは、英国ではここのところ風が弱く、風力の発電量が不足。石炭火力だのみで綱渡りの電

-

バズフィードとヤフーが、福島第一原発の処理水についてキャンペーンを始めたが、問題の記事は意味不明だ。ほとんどは既知の話のおさらいで、5ページにようやく経産省の小委員会のメンバーの話が出てくるが、海洋放出に反対する委員の話

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間