核融合は今こそ原型炉建設の政治判断を

y-studio/iStock

報道にもあったが、核融合開発のロードマップが前倒しされたことは喜ばしい。

だが残念ながら、いま一つ腰が引けている。政府による原型炉建設へのコミットメントが足りない。

核融合開発は、いま「実験炉」段階にあり、今後2兆円をかけて「原型炉」を建設して発電実証を行えば、その後は実用化できる。無尽蔵のクリーンエネルギーが既存の火力や原子力発電と遜色ないコストで手に入る。

では政府の検討状況はどうか。2月1日の文科省核融合科学技術委員会の配布資料4には、以下の記述がある。

- 原型炉開発総合戦略タスクフォースにおける技術的な検討の結果及びアクションプランの更新案については、核融合科学技術委員会で受け入れるものとする。

- 一方、「核融合発電の実施時期の変更」については、現在、ITER のベースラインの見直しが行われており、ベースラインの検討状況等を総合的に勘案した上で判断する必要があることから、決定を保留する。

- これを受け、アクションプラン更新案のうち、第2回中間チェック・アンド・レビュー(2025年頃)以降の活動については、同レビューを経て改めて検討するものとする。

ここで、「アクションプランの更新案」とは、核融合開発のロードマップの前倒しのことであり原型炉建設がその中心となる。「ITERのベースライン」とは、国際共同の実験炉ITER建設の進捗状況のことである。そして2025年頃にITERの進捗をチェックして原型炉に着手する、となっている。

つまりのところ、まずはITERの進捗を2025年まで様子見してから原型炉建設への着手を判断しましょう、ということになっている。

だが、これはもっと前倒しすべきではないか。

同委員会の配布資料5を見ると以下の記述がある。

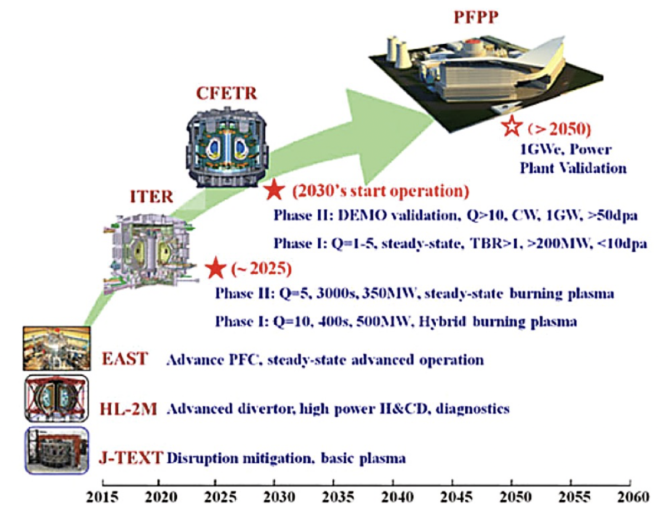

中国においては、ITER と同規模の工学試験炉 CFETR の建設を独自に進め、2030 年代までに原型炉に改造する計画を進めている。

つまり、事実上、中国はすでに原型炉の建設を進めている!

ITER完成後に予定されている実験運転は実用化に向けて重要である。しかし、その建設はもう峠を越えており、主要な要素技術は全てメドが立っている。したがって、ITERの完成まで待っていなくても、原型炉は建設できてしまうのだ。中国はそのように判断したということだ。

日本も、ITERの完成を座して待っているのでなく、ただちに、原型炉建設の意思決定をするべきではないか。

日本には原型炉そして実用炉を単独で実現するだけの産業・技術基盤がある。いまからただちに着手すれば、まだ中国に先駆けることが出来る。

ITERには不安もある。国際共同研究で推進しているが、その中には中国とロシアがそれぞれ出資比率9.1%で入っている。かつてのグローバリゼーションの時代にはこれは妥当だった。だがいまや新冷戦の時代に入った。かかる体制でいつまで持続できるのだろうか。

国際宇宙ステーション計画からロシアは撤退したという前例がある。中国への技術流出も当然懸念される。G7諸国によるロシアへの経済制裁、中国へのハイテク輸出規制なども影響するだろう。このような政治的要因によってITERが遅れることも懸念せざるを得ない。

米国MITなどの大学やベンチャー企業の研究開発は興味深いものではあるが、実用炉へ発展させるという視点で見ると、容易に解決できそうにない課題もあり、従って核融合発電の実用化に直結するものではない。実験炉ITERに続いて原型炉を建設することが実用炉実現のために不可欠な王道であることは変わりない。

ただちに原型炉建設に着手することになれば、累計で2兆円が要る。今後数年についてもITERのための予算以外に毎年数百億円超の政府資金投入の追加が必要になるだろう。

だがこれは10年間で150兆円に上るとされる政府GX(グリーントランスフォーメーション)戦略の下での温暖化対策費用に比較すれば僅かなものだ。

2025年に予定されている「チェック・アンド・レビュー」に先立って、この2023年に、原型炉建設の是非についての集中的検討をすべきだ。そしてそれに基づいて、乾坤一擲、政治的な意思決定を望みたい。

■

『キヤノングローバル戦略研究所_杉山 大志』のチャンネル登録をお願いします。

関連記事

-

令和2年版の防災白書には「気候変動×防災」という特集が組まれており、それを見たメディアが「地球温暖化によって、過去30年に大雨の日数が1.7倍になり、水害が激甚化した」としばしば書いている。 だがこれはフェイクニュースで

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 前回に続き、以前書いた「IPCC報告の論点③:熱すぎるモ

-

1.ネットゼロ/カーボンニュートラル 東京工業大学先導原子力研究所助教の澤田哲生氏が、ネットゼロ/カーボンニュートラルの意味について説明している。 ゼロカーボンはいばらの道:新たなる難題 引用すると、 ネットゼロ/カーボ

-

経産省が、水素・アンモニアを非化石エネルギー源に位置づけるとの報道が出た。「製造時にCO2を排出するグレー水素・アンモニアも、燃焼の瞬間はCO2を出さないことから非化石エネルギー源に定義する」とか。その前にも経産省は22

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

米国エネルギー長官に就任したクリス・ライトが、Powering Africa(アフリカにエネルギーを)と題した会議で講演をした。全文(英語)が米国マリ大使館ホームページに掲載されている。 アフリカの開発のためには、天然ガ

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

小泉・細川“原発愉快犯”のせいで東京都知事選は、世間の関心を高めた。マスコミにとって重要だったのはいかに公平に広く情報を提供するかだが、はっきりしたのは脱原発新聞の視野の狭さと思考の浅薄さ。都知事選だというのに脱原発に集中した。こんなマスコミで日本の将来は大丈夫かという不安が見えた。佐伯啓思・京大教授は1月27日付産経新聞朝刊のコラムで「原発問題争点にならず」と題して次のように書いた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間